للسياق أثر كبير في الدلالة على مقصود المتكلم، ونقصد بـ(السياق) الجوّ العام الذي يحيط بالكلمة، وما يكتنفها من قرائن وعلامات. إنّ الكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين تماماً، دون أن تختلف الكلمة في بنائها الداخلي، وإنّما الذي تغير هو (السياق) والقرائن المحيطة. فقد يقول...

النظرة النصفية إلى الشيء -أيّ شيء كان- لا تعكس حقيقة ذلك الشيء -ككُل-. وذلك لأنّ (النصف) سيظل نصفاً، ومن هنا فهو ليس مخوّلاً أن يحكم على الكل.

بل: إنّ النظرة النصفية قد تجني أحياناً على الكلّ، وتحوّل الأمر إلى ضدّه. فاللوحة الزيتية الجميلة التي رسمتها يد فنان ماهر قد تتحوّل إلى منظر بشع عندما نغطي نصفها بالمنديل.

والطبيب الذي لم يستوعب إلا نصف الطب قد يقع في أخطاء قاتلة تلقي بالّذين يراجعونه بين أنياب الموت؛ ولذلك قيل: (أحياناً يكون الجهل المطلق خيراً من الفهم الناقص)!.

وعندما نجزّئ كلمة (لا إله إلا الله) ونقتصر على المقطع الأوّل، فإنّ شعار الإيمان هذا يتحوّل إلى كلمة كفر!. وهكذا يكون نصف الشيء ضدّ ذات الشيء في كثير من الأحيان.

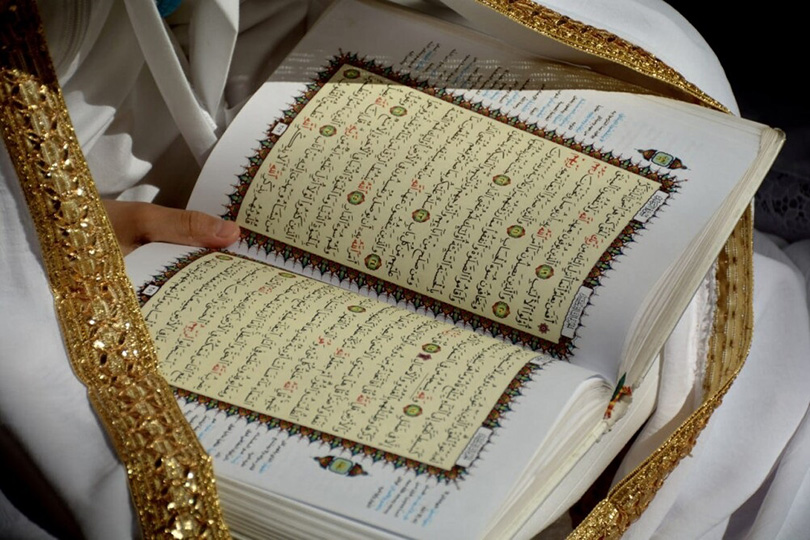

ولقد أصاب (القرآن الكريم) ما أصاب غيره من (الفهم النصفي) و(النظرات التجزيئية) فتحوّل إلى أشلاء مبعثرة، ومقاطع متفرّقة لا يرتبط أحدها بالآخر، بل ويتناقض بعضها مع البعض الآخر-أحياناً !.

وماذا يحدث عندما نأخذ الجسم الحيّ ونحوّله تحت ضربات المبضع. إلى أجزاء متناثرة؟! ألا يعني ذلك تعطيله عن العمل؟!.

هذا هو -بالضبط- ما حدث لـ(القرآن الكريم) حينما فرّقناه شيعاً، وفصلنا بين آياته!.

ورغم أنّ الأئمّة الطاهرين -عليهم أفضل الصلاة والسلام- أكّدوا على ضرورة الفهم الشمولي للقرآن، فقالوا: «إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً». وقالوا كذلك: «يشهد بعضه على بعض، وينطق بعضه ببعض».

رغم ذلك فإنّ البعض أخذوا يفهمون الآيات بشكل مجزّأ بعيداً عن الآيات الأُخرى، بل -في بعض الأحيان- أخذوا يجزئون الآية الواحدة لكي يستنبطوا منها مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان.

وقد تجلى (الفهم التجزيئي) للقرآن في المظاهر التالية:

1) فصل الجملة القرآنية عن السياق

للسياق أثر كبير في الدلالة على مقصود المتكلم، ونقصد بـ(السياق) الجوّ العام الذي يحيط بالكلمة، وما يكتنفها من قرائن وعلامات.

إنّ الكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين تماماً، دون أن تختلف الكلمة في بنائها الداخلي، وإنّما الذي تغير هو (السياق) والقرائن المحيطة.

فقد يقول الأب لابنه: (افعل الأمر الفلاني)، وهو يقصد المعنى الظاهري لهذه الكلمة. وقد يستخدم نفس الكلمة ويقصد بها التهديد الذي نستطيع اكتشافه من خلال القرائن. وهنا: ينقلب معنى (افعل) إلى معنى مناقض تماماً هو (لا تفعل)!(1).

وهذا هو -بالضبط- ما ينطبق على القرآن الكريم. فقد يستخدم القرآن صيغة الأمر ويقصد بها مدلولها الظاهر، عندما يقول: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}(2).

وقد يقصد بها الإباحة عندما يقول: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(3) عقيب الحظر في قوله: {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(4).

وقد يقصد التهديد عندما يقول: {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ}(5).

وقد يقصد التعجيز والتحدّي عندما يقول: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ}(6) أو عندما يقول على لسان نبي الله هود مخاطباً قومه الكافرين: {فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونِ}(7). وهلمّ جرّا.

لقد استخدمت هذه الآيات جميعاً في صيغة الأمر: (أقم - فاصطادوا - فاعبدوا - فأتوا ـ فكيدوني) فما الذي جعلها تعطي مدلولات مختلفة، بل ومتناقضة أيضاً؟

إنّه السياق القرآني، والقرائن الخارجية.

ونحن نجد أن المسلمين الأوّلين ربّما كان يستطيعون أن يحدّدوا مدلول كلمة معينّة، أو آية معينّة في القرآن من خلال سياقها العام.

ففي الحديث: أن أحد الصحابة قرأ على المنبر قوله تعالى {فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا *وَعِنَبًا وَقَضْبًا *وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً *وَحَدَائِقَ غُلْبًا *وَفَاكِهَةً وَأَبًّا}(8).

ثم أردف: كلّ هذا عرفنا، فما الأب؟ ثم حرّك عصا كانت في يده، وقال: هذا لعمر الله هو التكلّف، فما عليك أن لا تدري ما الأب؟.

وأضاف موجّهاً خطابه إلى الجماهير: اتبّعوا ما بُيِّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه!(9).

وقد نقل أنّ علياً (عليه السلام) جاء بعد ذلك وقال: إن معنى اللفظ موجود في الآية ذاتها، لأن الله يقول: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا *مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنْعَامِكُمْ} فالفاكهة لكم، والأب لأنعامكم(10).

وهكذا كشف الإمام علي (عليه السلام) للناس معنى الأب - من خلال السيّاق القرآني.

وفي حديث آخر: أنّ عمر مرّ يوماً بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن، فاستقاه، فخلط له الفتى الماء بعسل وقدمه إليه - فلم يشربه، وقال: إن الله تعالى يقول: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا}.

فقال له الفتى: إنّها ليست لك ولا لأحد من أهل القبلة. أترى ما قبلها {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا}(11) فقال عمر: كلُّ الناس أفقه من عمر(12)!.

لقد تصوّر عمر أنّ هذه الآية تنهي المؤمنين عن تناول الطيبات، وتدعوهم لتأجيلها إلى الآخرة، وتؤكّد أنّ الذين يعجّلون بالطيّبات في هذه الحياة ليس لهم منها نصيب في الآخرة. وكان هذا التصوّر نابعاً من تجزيئه للآية الكريمة.

ولكنّ الفتى الأنصاري استطاع أن يفهم أنّ المراد «أنّه يقال للكافرين حين عرضِهم على النار لقد أنفذتم الطيّبات التي [كنتم] تلتذون بها في حياتكم الدنيا [والمراد بالطيبات: المعاصي والذنوب؛ ولذلك عبّر القرآن بـ«طيباتكم»] فلم يبق لكم شيء تلتذون به في الآخرة»(13).

ولم يكن الأنصاري ليستطيع أن يدرك هذا المعنى إلاّ من خلال ملاحظته لسياق هذه الآية.

هذا من جانب:

ومن جانب آخر: استطاع بعض المسلمين أن يكتشفوا ترابط بعض الآيات من خلال ملاحظة السياق القرآني.

لقد سمع أحد العرب رجلاً يتلو آيةً هكذا:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيم}.

فقال له الأعرابي: أخطأت.

قال: وكيف؟

قال: إنّ المغفرة والرحمة لا تناسبان قطع يد السارق.

فتذكّر الرجل الآية وقال: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(14).

فقال الأعرابي: نعم، بعزّته أخذها، وبحكمته قطعها(15).

من كلّ ذلك: نستطيع أن نكتشف: أن «السياق القرآني» هو عامل مهمّ في فهم القرآن الكريم عندما يكون مؤشّراً في صناعة الظهور اللفظي للكلمة أو الجملة، وأنّ المسلمين الأوّلين استطاعوا أن يستفيدوا من هذا العامل في فهم أو تفهيم الآية القرآنية.

وجاءت أجيال أخذت تفصل بين الجملة القرآنية وبين السياق؛ لتستنتج من ذلك -عن علم أو جهل- مفاهيم تتنافى مع أبسط مبادئ الدين!.

هذه الأجيال أخذت تفسّر القرآن على طريقة من يستدلّ على عدم وجوب الصلاة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ً لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ}!

وقد ترتّب على ذلك مضاعفات في مجالات مختلفة، نذكر منها ما يلي:

1 ـ مجال العمل والتحرّك.

2 ـ مجال العقيدة والإيمان.

3 ـ مجال فهم (الكلمة) القرآنية.

ولكن: كيف؟ دعنا نعرف.

أوّلاً: في المجال العَمَلي

يقول القرآن الكريم: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(16).

هذه المقطع من الآية أصبح شعاراً للمتقاعسين الذين يريدون التهرُّب من مسؤوليات العمل والتضحية.

ولكن: دعنا نلقِ نظرة على سياق هذه الآية لكي نفهم ما هو المقصود؟!.

يقول القرآن الكريم: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ *الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ *وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}(17).

فقد جاءت هذه الآية في سياق آيات تحثُّ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله؛ ذلك لأنّ الجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال، ورغم أنّ كل مسلم مجاهد كان يجهز نفسه بعدّة القتال، ومركب القتال، وزاد القتال، إلاّ أنّ كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد لم يكونوا يجدون ما يزودّون به أنفسهم، ولا ما يتجهّزون به من عدّة الحرب، ومركب الحرب، وكانوا يجيئون إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يطلبون منه أن يُحملوا إلى ميدان المعركة البعيد الذي لا يبلغ على الأقدام، فإذا لم يجد ما يحملهم عليه {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} كما حكى عنهم القرآن الكريم.

ومن أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية إلى الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق لتجهيز الغزاة، وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواقع.

وعقيب هذه الدعوة يؤكّد القرآن على أنَّ عدم الإنفاق في سبيل الله، يعني (إلقاء النفس في التهلكة)؛ ذلك أنّ البخل يسبّب: تضعضع الجبهة الداخلية للمؤمنين، وبالتالي: انتصار الأعداء عليهم وإبادتهم ماديّاً ومعنويّاً.

ثم يطالب القرآن الأُمّة المؤمنة بالمزيد من البذل والعطاء، حين يقول: {وَأَحْسِنُوا ً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

إذن، فالسياق -هنا- يؤكّد أن المراد من التهلكة هي (التهلكة التي تنبع من عدم الانفاق) فتأمّل.

ثانياً: في المجال العقائدي

يقول الله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}(18).

من خلال هذه المقطوعة من الآية، وآيات أُخرى غيرها، يحاول (التجزيئيون) أن يفهموا أنّ (لله) تعالى وجهاً، وعيناً، ويداً، وساقاً، إلى غير ذلك من الأعضاء والجوارح(19).

ولكن: هل هو صحيح ما يفهمون؟! قبل أن نجيب على هذا السؤال لا بدّ أن نوضّح حقيقة هامّة هي: إنّ لليد استعمالات مختلفة، بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي. والسياق الظهوري هو الذي يستطيع أن يبيّن المعنى المقصود.

مثلاً؛ إذا سمعت شخصاً يسأل زميله قائلاً: ما فعلت الشرطة بفلان؟ فأجاب: غلُّوا يديه وراء ظهره، وأدخلوه السجن. فما الذي تفهم من كلمة (اليد) هنا؟ لا شك أنّك تفهم المعنى الحقيقي لليد، أي: تلك القطعة المكوّنة من لحم وعظم والمتصّلة بالذراع.

أمّا لو سأل أحدهما من الآخر: عن جود فرد معين، فأجابه بأنّ يده مغلقة، أو مغلولة إلى عنقه. فهل تفهم من ذلك أنّ هنالك مرضاً في يديه لا يدعه يفتحها؟ أو أنّ هنالك حبلاً يربط يديه إلى عنقه؟.

أو عندما يقول القرآن: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}(20) فهل تجمد على ظاهر اللفظ - بعيداً عن الذوق العربي الرقيق - وتجعل المعنى: ولا تشدّ يديك إلى رقبتك كالكسير، ولا تمدّهما إلى طرفيك أُفقياً - كلاعب رياضة؟! أم أنّك تفهم أنّ - غَلَّ اليد إلى العنق و(بسط اليد) تعبيران غير حقيقيّين يقصد منهما البخل والإسراف؟(21)وإذا اتّضحت هذه الحقيقة، نقول: إنّ سياق هذه الآية الكريمة يكشف لنا أن (اليد) هنا لم تستعمل بمعناها الحقيقي، بل هي مجرّد تعبير غير حقيقي يقصد به التعبير عن مدى جود الله وكرمه في قبال أُولئك اليهود الذين اتّهموا الله بالبخل، والّذين جاءت هذه الآية الكريمة للرّد عليهم.

والآن تعالوا نلقِ نظرة (شمولية) على هذه الآية الكريمة: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ}(22).

فماذا نفهم؟ هل نفهم المعنى الحقيقي لكلمة (اليد)؟ أم أننا نفهم المعنى غير الحقيقي الذي يعني: الجود والعطاء؟!

الحكم متروك للقرّاء الكرام.

ثالثاً: في مجال فهم (الكلمة القرآنية)

يقول الله تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ *وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}(23).

ربّما يرجّح كون (النجم) في هذه الآية الكريمة بمعنى ما نجَمَ، أي: طلع من النبات على غير ساق، وهو خلاف الشجر.

لأنّ هذا المعنى هو الذي ينسجم مع السياق القرآني. فعندما نفسّر (النجم) هنا بأنّه ما لا ساق له من النباتات، يكون الارتباط واضحاً بينه وبين (الشجر) باعتبار أنّ (النجم) هو النبات الضئيل و(الشجر هو النبات الكبير الحجم)، بعكس ما لو فسّرنا النجم بـ(الكوكب) فتأمّل.

إلى هنا نكون قد انتهينا من البحث الأوّل من بحوث (الفهم التجزيئي للقرآن) وكان يدور حول (فصل الجملة القرآنية عن السياق).

وتبقى - هنا – ملاحظتان:

الأُولى: إنّ (السياق القرآني) -وإن كان عاملاً هامّاً في فهمنا لمعاني القرآن- إلاّ أنه يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع العوامل الأُخرى المساعدة على فهم الآيات الكريمة، من (التفاسير) و(الروايات) و(موارد نزول الآيات)، وما أشبه.

الثانية: في حالة تعارض الروايات الصحيحة مع (السياق القرآني المُتصوّر) تقدَّم الروايات بالطبع، وذلك لأنّ السياق لا يشكّل أكثر من (ظهور) للجملة، ومن الواضح أنّ الظهور يمكن التصرّف فيه بالقرائن المنفصلة التي تكشف عن كون الإرادة الجدّية غير مطابقة للإرادة الاستعمالية، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى (علم الأُصول).

اضف تعليق