في رؤيته للمرجعية الدينية يجمع؛ بتماسك قوي، بين الأصالة الدينية والوعي بتحديات الواقع ومتطلباته من خلال التركيز على البعد المؤسساتي لضمان النجاح أو لإنجاز النجاح الأفضل، وأيضاً لضمان الاستمرارية. مع ذلك، قد تُنتََقد هذه الرؤية لتركيزها على الهيكلة البيروقراطية كتهديد للبساطة التقليدية للمرجعية، كما أنها رؤية تشكل تحدياً...

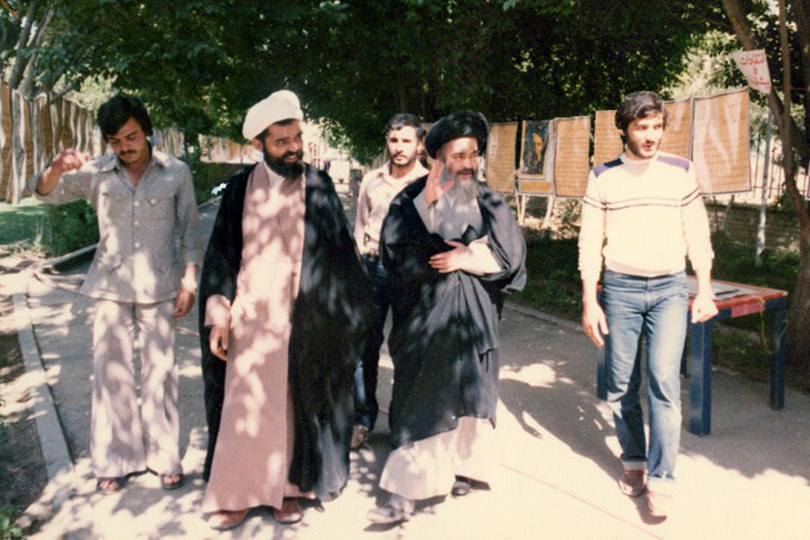

تُعَد المرجعية الدينية؛ في المذهب الشيعي الإثني عشري، مؤسسة فريدة تجمع بين الريادة الروحية والقيادة الاجتماعية. مثَّل المرجع الديني المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي (1347-1422هـ) أحد أبرز المجددين في تاريخ المؤسسة المرجعية، حيث سعى إلى تطوير مفهوم المرجعية ليتناسب مع تحديات العصر دون التخلي عن الثوابت الشرعية.

تستند رؤيته إلى مؤلفاته، خاصة كتاب "المرجعية الإسلامية"، الذي يقدم فيه تحليلاً شاملاً لدور المرجع ومسؤولياته؛ مبيناً أن "المرجعية قيادة دينية لدفع الناس إلى أعمال الخير والسعادة" (ص 83). قام الإمام الشيرازي بتأليف كتاب (المرجعية الإسلامية)، إضافة الى سلسلة محاضرات عن المرجع والمرجعية، بدافع حاجة المرجعية الى تغيير وتجديد؛ حيث "كان لابدّ من فتح ملف المرجعيّة في يوم من الأيام للتعرف على شخصية المرجع ومسؤولياته، وحقوقه، والأساليب التي يجب أن يسلكها في العمل. كان لابدّ من رسم صورة متكاملة عن المرجعية المثالية المنقذة للأمّة من الحيرة، والقادرة على قيادتها إلى ساحل السلام. كان لابدّ من تعريف الأمّة بالقيادة الصالحة، وصفات القائد، ومنهجه، وخطته في إصلاح الأمّة" (المرجعية الإسلامية: ص 3).

المحور الأول: المرجع قائد روحي واجتماعي

(1) المرجعية امتدادٌ لولاية الأئمة

يرى الإمام الشيرازي أن المرجعية ليست منصباً دنيوياً، بل هي "وكالة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه" (المرجعية الإسلامية: ص 11) في غَيْبَتِه، مما يفرض على المرجع التزاماً عالياً بتقليد أخلاق الأئمة الطيبين الطاهرين (عليهم السلام):

التقوى والخشية من الله: يقول (قدس سره) أن "المرجع يجب أن يتقي الله في كل حركة وسكنة، ويعلم أن الله مطَّلع على نياته" (المرجعية الإسلامية: ص 11).

الزهد الحقيقي: الزهد عند الإمام الشيرازي ليس مجرد تقليل الممتلكات، بل هو "عدم التعلُّق بالدنيا.. وأن يجعلك في دروب الحق" (المرجعية الإسلامية: ص 15)، مع التأكيد على أن الزاهد الحقيقي هو مَنْ يعيش حياة الفقراء وتُذكِّر رؤيته الناس بالأنبياء والصالحين.

(2) القيادة بالإيجابية والانفتاح

الإمام الشيرازي يدعو المرجعَ إلى تجنب السلبية، واعتماد منهج "الدفع بالتي هي أحسن"، مستشهداً بقول الشاعر الفرزدق بالإمام زين العابدين (عليه السلام): "ما قال لا قط إلا في تشهُّد الشهادة." يرى (قدس سره) أنَّ كلمة "لا" من المرجع تغلق أبواب الأمل أمام المحتاجين، لذا عليه أن يكون "ميالاً لحل مشكلات الناس" (ص 16). يقول (قدس سره): "المرجع، بما أنه مرتبط بدين الناس ودنياهم، وترد عليه مختلف الحوائج والمشاكل والقضايا، فاللازم أن يهيئ نفسه لقضاء الحوائج الصغيرة منها والكبيرة" (110).

في هذا السياق، يحذر من فساد الجهاز الإداري، يقول (قدس سره): "لابد للمرجع من أن يراقب من حوله، ويعمل على إصلاح ما يظهر من مفاسد الحاشية، كما نجد ذلك في سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث كان مضطراً إلى تحمل بعض المسلمين، فإن ظهر منهم الفساد أخذ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بإصلاح ما أفسدوه" (ص 36). لما للفساد في الحاشية من انعكاسات سلبية على الدين والمرجع وأيضاً على إيمان الناس.

المحور الثاني: المرجعية كمؤسسة متكاملة

(1) الهيكلة المؤسساتية

ينتقد الإمام الشيرازي المركزية المفرطة في المرجعية التقليدية، ويدعو إلى تحويلها إلى مؤسسة قائمة على التخصص:

تقسيم المهام: إنشاء لجان للشؤون الثقافية، والاقتصادية، والسياسية.

التخطيط الاستراتيجي: وضع خطط لتطوير الحوزات، وزيادة عدد المدارس الدينية.

وفي إطار العمل المؤسساتي، يلفت (قدس سره) الى إحدى أهم مسؤوليات المرجع التي تحتاج الى قدرة عالية في التفكير والتحليل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فيقول: "مِنْ مسؤولية المرجع باعتباره المتصدي لأمور الأمة أن يكون على أعلى مستويات التفكير، والقدرة على إنضاج الأفكار والرؤى في مختلف الشؤون الفقهية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية، وما إلى ذلك" (ص 24). أيضاً، يلفت (قدس سره) الى أن "عدم التفات المرجع إلى صوت الناقدين المخلصين سيوجب تراكم الأخطاء، وأحياناً يتسبب ذلك في انحراف الجهاز، الأمر الذي سيؤدي إلى انحراف الناس" (ص 38).

(2) الشفافية المالية

يشدد الإمام الشيرازي على ضرورة تنظيم موارد المرجعية عبر:

حساب دقيق للإنفاق: تحديد احتياجات طلاب العلوم الدينية بدقة.

توزيع عادل للأموال: تخصيص أقسام للفقراء، والمشاريع الثقافية.

المحور الثالث: تحديات العصر وضرورة التجديد

(1) مواجهة الانحرافات

يُحذِّر الإمام الشيرازي من مخاطر "الغزو الفكري" (ص88)، ويوصي بإنشاء "جبهات دفاع" (ص34) لمجابهة التيارات المنحرفة، عبر:

التعليم الديني المتجدد: تحديث مناهج الحوزات، يقول (قدس سره): "من واجبات المرجع الديني العمل على تطوير الفقه بما يلائم العصر الراهن مع الحفاظ على جوهره" (ص 94).

استخدام التكنولوجيا: طباعة الرسائل العملية على أقراص كمبيوتر، وإنشاء مواقع إلكترونية.

(2) التفاعل مع المستجدات

يدعو الإمام الشيرازي إلى الاجتهاد المنضبط لفهم النصوص الشرعية في ضوء المستجدات، مثل:

قضايا الطب الحديث: كاستخدام الأعضاء الصناعية.

التحديات الاقتصادية: كالتعامل مع البنوك الدولية.

المحور الرابع: المرجعية والأمة.. علاقة تكافلية

(1) المرجع خادم للأمة

يؤكد الإمام الشيرازي (رضوان الله عليه) أنَّ المرجع الديني الناجح هو مَنْ "يجعل الناسَ يشعرون أنه أب روحي لهم" (ص 92)، عبر:

الاستماع إلى الرأي العام: مراعاة العرف الاجتماعي في القرارات.

رعاية الفئات المهمشة: إنشاء دور للأيتام وكبار السن والعجزة.

هنا، يؤكد (قدس سره) أنه "لابد للمرجع أن يتخذ لنفسه جهازاً من شخصيات معروفة بالنزاهة والعلم والشجاعة والقدرة على العمل، ويمنحهم الثقة للقيام بالأعمال المختلفة" (ص 35).

(2) تعزيز الوحدة الإسلامية

يرى الإمام الشيرازي أن من واجب المرجع الديني العمل على:

تقريب المذاهب: عبر الحوار الهادئ، ونبذ التعصب.

مواجهة التفرقة: عبر مشاريع توحيدية كإنشاء قنوات إعلامية مشتركة.

خاتمة: نحو مرجعية عالمية

تنطلق رؤية الإمام الشيرازي من أن المرجعية لا تنحصر ببلد معين ولا فئة من الناس. لذا، تتسع اهتمامات المرجع إثر توسع مسؤولياته، يقول (قدس سره): "عالمنا اليوم متلاطم بالأحداث والقضايا، متخم بالتطورات العلمية والسياسية والثقافيـة، ومن الضروري أن يكون للمرجع إطلاع كافٍ حول هذه الأمور، والتطوّرات التي تجري من حوله، حتى لو لم تصطبغ بالصبغة الإسلامية" (المرجعية الإسلامية – ص 52).

تتطلع رؤية الإمام الشيرازي الراحل (قدس سره) الى "مرجعية عابرة للحدود"، تتحقق عبر:

تعريب الدعوة: ترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغات العالمية.

إرسال مبلِّغين مؤهلين: مدربين على اللغات والثقافات المختلفة.

الاستثمار في الإعلام: استخدام الفضائيات والإنترنت لنشر الفكر الوسطي.

ختاماً

المرجع الديني المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي (1928–2001م) في رؤيته للمرجعية الدينية يجمع؛ بتماسك قوي، بين الأصالة الدينية والوعي بتحديات الواقع ومتطلباته من خلال التركيز على البعد المؤسساتي لضمان النجاح أو لإنجاز النجاح الأفضل، وأيضاً لضمان الاستمرارية. مع ذلك، قد تُنتََقد هذه الرؤية لتركيزها على الهيكلة البيروقراطية كتهديد للبساطة التقليدية للمرجعية، كما أنها رؤية تشكل تحدياً لتوازن السلطة بين المرجع والمؤسسات التابعة. قد يكون هذا الانتقاد هاماً قبل قرن أو أكثر، فإن الحياة قد تغيرت وتبدلت وتعقدت، والأفكار تعددت وتنوعت وتطورت، والواقع متخم بالتحديات والمستحدثات المتسارعة، في الوقت أن الواقع الشيعي اليوم – وعلى المدى المنظور - أكثر من مأزوم؛ معنوياً ومادياً.

اضف تعليق