إنّ للفكرة في بدايتها بريقاً خاصاً لا يقاوم. نجد الكثيرين يبادرون إلى تقبّل الأفكار بمجرّد أن تلوح لهم من بعيد، من دون أن يحقّقوا في مدى صحّتها أو سقمها. ولذلك فإنّهم كثيراً ما يجدون أنفسهم وقد سقطوا في الضلال والانحراف، كما تسقط سيارة مسرعة في الهوى...

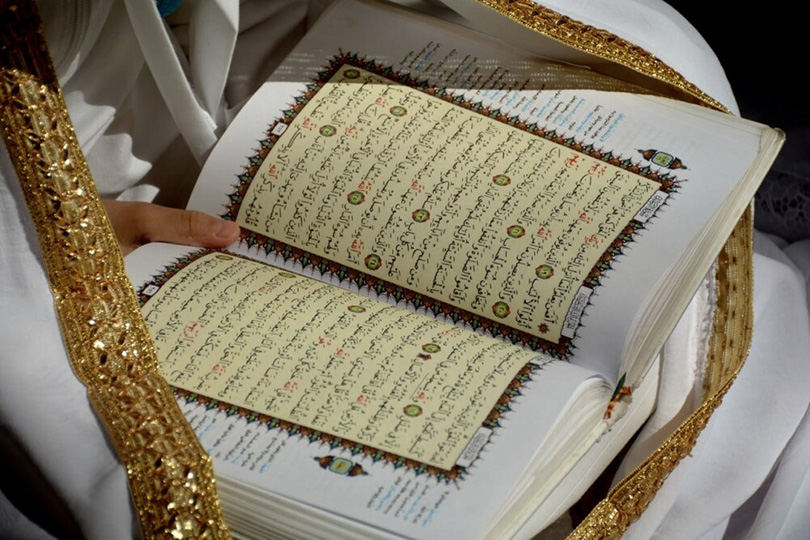

لكي يكون التدبّر في القرآن مثمراً ومفيداً. ولكي يكون متكاملاً وسليماً، لا بّد أن تتوفر مجموعة من الشروط في من يتدبّر في آيات القرآن الكريم، والشروط هي كالتالي:

1 ـ الملاحظة العلمية الدقيقة.

إنّ قسطاً كبيراً من التقدّم العلمي الحديث يعود إلى (روح البحث والملاحظة) التي توفّرت في هذا العصر.

فربّما كان الإنسان القديم يمرّ على ظواهر طبيعية كثيرة دون أن يفكّر فيها، ليكتشف القوانين الكامنة وراءها، بل كان يمرّ عليها مرور الكرام.

بينما امتلك الإنسان -في بدايات العصور الحديثة- روح البحث العلمي والملاحظة الدقيقة، فبدأ يحقّق في كل شيء في هذا الكون، وتوصّل من خلال ذلك إلى اكتشافات هائلة(1).

و(التدبّر في القرآن) لا بدّ أن تتوفّر فيه (الملاحظة الدقيقة) حتّى يكون مفيداً، ومثمراً، وذلك بأن يطرح الإنسان أسئلة مختلفة على نفسه حول مختلف الظواهر القرآنية: لماذا جاءت الكلمة هنا بشكل، وجاءت في مكان ثان بشكل آخر(2)؟.

لماذا تقدّمت هذه الكلمة على تلك(3)؟ ما هي الحكمة في إنزال العقاب أو الثواب بأُسلوب معين(4)؟ وهلم جرّا.

إنّ الانتباه إلى أمثال هذه الملاحظات يضع الإنسان على بداية الطريق لفهم قرآني متين.

ولكن ذلك لا يكفي؛ إذ يجب أن يعقب (الملاحظة العلمية) شرط آخر هو:

2 ـ التروّي والأناة.

فبعد أن تقودنا الملاحظة العلمية إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول الآيات القرآنية، علينا أن نبدأ تفكيراً معمّقاً للوصول إلى الإجابة.

إنّ الفكر الإنساني يشبه إلى حدٍّ ما أشعة الشمس التي توجد في كل مكان، ولكنّها لا تستطيع أن تحرق ورقة واحدة. ولكن عندما تركَّز هذه الأشعة من خلال زجاجة مقعّرة فإنّها تستطيع أن تقوم بعملية الإحراق. وهكذا الفكر عندما يتركز على نقطة معينة.

وليس من المهم أن تكون (كمية) أفكار الإنسان كثيرة، المهمّ أن تكون (كيفيتها) ممتازة وجيدة.

وهنا نذكر ملاحظة هامّة هي: في بعض الأحيان لا يصل الإنسان إلى أجوبة للتساؤلات المطروحة حول الظواهر القرآنية، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يصاب باليأس، بل عليه أن يواصل التفكير وكثيراً ما يعثر على الإجابة، اليوم أو غداً.

3 ـ عدم التسرّع في تقبّل الأفكار.

إنّ للفكرة في بدايتها بريقاً خاصاً لا يقاوم.

ومن هنا: نجد الكثيرين يبادرون إلى تقبّل الأفكار بمجرّد أن تلوح لهم من بعيد، من دون أن يحقّقوا في مدى صحّتها أو سقمها.

ولذلك فإنّهم كثيراً ما يجدون أنفسهم وقد سقطوا في الضلال والانحراف، ولكن بعد خراب البصرة. تماماً كما تسقط سيارة مسرعة في الهوى العميقة، ثم لا تستطيع منها خلاصاً.

وهنا نخصّ بالذكر: ضرورة الحذر -الأكثر من التسرع في تقبل نوعين من الأفكار- خلال التدبر في القرآن الكريم -:

أ ـ الأفكار الجاهزة: ونعني بها تلك الأفكار المصبوبة في قوالب لطيفة، وظريفة.

إنّ على الإنسان أن يهتمّ بمضمون الفكرة ومحتواها، وليس بشكلها الخارجي. وفي سبيل ذلك لابدّ من التفكير الدقيق والمعمق.

ب ـ الأفكار الشخصية:

إنّ الإنسان (يحابي) ذاته، ويتحيّز لها؛ ولذلك فإنّه يتسرّع في قبول ما أبدعه عقله وتفكيره دون أن يفكّر جدّياً في الأمر، ودون أن يرى جوانب القضية المختلفة.

من هنا كان على الإنسان أن (يتّهم) ما خطر على قلبه، بمعنى أن لا يتقبّله بسرعة، بل يفكّر فيه بدقّة، فإن كان حقّاً قبله، وإن كان باطلاً طرحه بعيداً.

4 ـ التتلمذ على يد القرآن.

فعلى الإنسان أن يكون التلميذ المتواضع أمام القرآن، عليه أن يسيّر نفسه وفق ما يريده القرآن، لا أن يسيّر القرآن وفق ما يريده هو، عليه أن يحكّم القرآن في أفكاره ورؤاه وليس العكس.

ومن دون ذلك سيكون مصير الإنسان الضلال والانحراف(5).

5 ـ الرجوع إلى المصادر:

وهي: اللّغة -والتفاسير- وروايات الأئمّة الطاهرين عليهم الصلاة والسّلام.

6 ـ الثقة بالنفس:

فعلى الإنسان -خلال تدبّره في القرآن الكريم- أن لا يستصغر ذاته، ولا يحتقر أفكاره، وأن لا يسمح لنفسه بالذوبان في أفكار الآخرين وآرائهم.

إنّ آراء المفسّرين السابقين قد تكون ضوءاً على الطريق، ولكنّها لا يجوز أن تقفل أبواب التفكير أمام الفرد، وتصيب دماغه بالتحجّر والجمود.

وبعد الثقة بالنفس يأتي دور:

7 ـ الإبداع:

فعلى الإنسان أن يربّي عقليته على (الإبداع)، ويحاول أن يستنبط أفكاراً جديدة ورؤى مبتكرة، وذلك ضمن حدود الدين، وليس خارجاً عنها؛ لأنّ ذلك يعني (البدعة) المنهي عنها في الشرع.

ولنعلم: أنّ التطور الثقافي، والحضاري، والصناعي إنّما توفّر بفضل أصحاب العقول المبدعة، فلنحاول أن نكون منهم؟!.

وأخيراً: نؤكّد -من جديد- على أن استنباط الأحكام الشرعية -ونحوها- من القرآن الكريم يتوقف على (خبروية) خاصّة، كما في العلوم الأُخرى، فيجب الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة -وهم المجتهدون الجامعون للشرائط - وفي غير هذه الحالة يمكن أن يستنبط الإنسان مفاهيم خاطئة، فيضل ويُضل.

اضف تعليق