النقد الموزون والحقيقي والبنائي لا ينجح في مسعاه إلا بعد أن ينجح الناقد في فهم واستيعاب الموضوع المراد نقده، وان تكون هناك نوايا إصلاحية توافقية من وراء نقده، وخلاف ذلك لا يحقق النقد غاياته المرجوة، وقد يتحول إلى نقد ضدي يسيء للناقد نفسه قبل غيره، ويكشف...

تعرفت من خلال تجاربي الشخصية على عدة أساليب للنقد لم أعترض على أي منها، مع أن عدم اعتراضي على أحدها لا يعني موافقتي عليه أو تأييدي له، وكنت أرى مبررا لوجودها جميعها بلا استثناء، ولكني انزعجت بشكل يفوق الخيال حينما انبرى استاذان أكاديميان تربطني بهما علاقة صداقة للعمل سوية على نقد أحد مشاريعي البسيطة بعيدا عن حيادية النقد مع وجود رغبة واضحة للتخريب ومقصد حقيقي في التدمير والتسقيط.

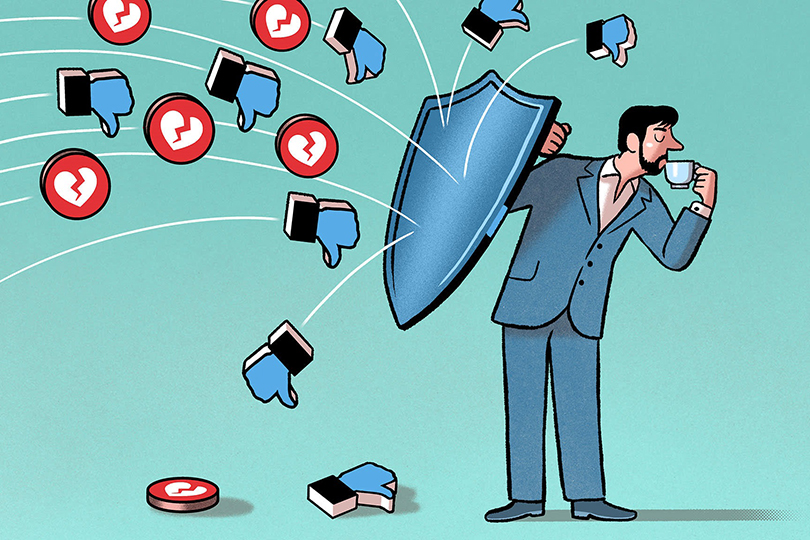

ولم يتولد غضبي نتيجة أحكامهما التي كانت دون المستوى، ولا تمت للنقد بصلة، أو لأني أكره النقد، فأنا مع كل جلسة توقيع لأحد كتبي أردد كلمة: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وإنما لأني أعتقد أن النقد سلاح ممكن أن يستخدم للحماية وتأمين احتياجات الدفاع الشخصية، وممكن أن يستخدم للهجوم وارتكاب الجرائم، وبين أنواع النقد على كثرتها يبقى النقد البناء المبنى على مبدأ تقديم النصح والملاحظات البنائية الهادفة التي تسعى إلى تحسين الحال، من خلال الإشادة بالحسن، وتقديم النصح والإرشاد، والتأكيد على إبراز نقاط القوة والإشادة بها، ونقاط الضعف لغرض تجاوزها، يبقى هو المنهج الأكثر قبولا وعدلا وتفاعلا.

أما النقد الهدام بنوعيه الأعور الذي يركز على العيوب وحدها وينسى مجرد الإشارة البسيطة إلى وجود المزايا الحسنة، أو الذي يعمل على تضخيم العيوب البسيطة والتافهة التي لا يخلو منها أي عمل أدبي أو علمي أو عقائدي أو حتى سلوك فردي أو جمعي؛ ليجعلها تبدو أسوأ كثيرا مما هي عليه.

ومثله النقد الأحول الذي يعمل خلاف النقد الأعور، لمجرد الرغبة في تحقيق مصلحة شخصية كسبية على حساب الأمانة في ذكر الحقيقة، ومثلهما نقد الانتقام الذي تسببه العقد النفسية، والكراهية المتبادلة، والاندفاعات الفرقية والمناطقية والعقائدية، والركون للتراثية التي خلفتها سنين الصراع والنزاع التاريخي، فهي كلها معاول تهديم تتهدد الوجود الإنساني. وبين هذا وذاك أرى في أسلوب النقد التسقيطي المتبادل بين التيارات الدينية والجماعات العلمانية تهديدا مباشرا لهذا الوجود، بما يوجب عليهما تهدئة اللعب ووضع خطط بديلة يتاح لهما من خلالها التعاطي الإيجابي الإنساني مع الطرف الآخر من موقع الندية العقلية الحوارية البناءة وليس موقع الندية القتالية الحيوانية التوحشية.

فالعالم لم يتقدم بالحروب، ولم ينتصر بالحروب، بل لم يدافع عن وجوده بالحروب إلا نادرا، والحروب كلها باستثناء العبثية المتهورة منها كانت عبر التاريخ الإنساني واحدة من آليات التأسيس، أو فرضت نتيجة ظرف قاهر، أو خطر جسيم يتهدد الوجود، وأدت دورها في مرحلة معينة ما كان لسواها أن يحسم الموقف فيها، وانتهى واجبها مع انتهاء تلك المرحلة، ومرحلة التأسيس، والحالة التي فرضتها، ليأخذ العقل دوره في البناء، فتمكن الفعل الإنساني المنتج من ترميم وإعادة بناء الخراب الذي خلفته الحروب، وإعادة بناء الإنسان؛ الذي قاد إلى التحضر والتمدن والرقي، لتصل الإنسانية إلى ما هي عليه اليوم.

وبناء على ما تقدم أرى أن من الأمور العقلائية والإنسانية الملحة جدا أن النقد المتبادل بين الأطراف المتصارعة حتى ولو كان ذاك الصراع خفيا مبعثه الحسد، يجب أن يأتي للبناء لا الهدم، وان يكون هدفه تهدئة الأمور وتبيان الحقائق لا الإسهام في خلق نزاعات جانبية. نعم أنا أرى أن ما يؤمن به الناقد، وما يضمره في قلبه للمنقود يتحكم بما سيدلي به، ولكن ما سيقوله في مثل هذه الحال لن يكون محايدا، ولن ينجح في تغيير الأمور نحو الأحسن.

من هنا أعتقد أن النقد الموزون والحقيقي والبنائي لا ينجح في مسعاه إلا بعد أن ينجح الناقد في فهم واستيعاب الموضوع المراد نقده، وان تكون هناك نوايا إصلاحية توافقية من وراء نقده، وخلاف ذلك لا يحقق النقد غاياته المرجوة، وقد يتحول إلى نقد ضدي يسيء للناقد نفسه قبل غيره، ويكشف عورات جهله، وتبعيته، وقصديته العدوانية. ومن سبل فهم واستيعاب الموضوع ذات التأثير الإيجابي هو الحوار مع الطرف المعني، واتخاذه طريقا لاستيعاب الأبعاد الحقيقية الخافية عن الطرفين كلاهما، بما يتيح له أن يبدع في مجاله دون أن يوجه له اللوم أحد من المؤيدين أو المعارضين. ولا يتخلى عن هذه المبادئ إلا الإنسان المغرض المصلحي المدفوع، أو الذي يضمر شرا، ويملأ قلبه الحقد والحسد، أو الذي قبض ثمن ما سيعلن عنه فعلا أو قولا، أو الأمي ذو الثقافة السطحية الفارغة، أو الذي يعاني من عقد نقصٍ وعقدٍ نفسيةٍ مرضيةٍ تسبب له أزمات الدونية.

إن الدونية التعويضية أو التعالي التعويضي كلاهما غير قادرين على تمكين الناقد؛ أي ناقد من إدراك الحقيقة كما هي، فالحقيقة هي التفاعل أولا مع الذات بإيجابية، والإيجابية تعني الاندفاع الذاتي الناشئ عن استقرار الإيمان والطيبة في القلب، وحب الإنسانية، والعمل من أجل صالحها، الإيجابية كذلك هي التي تمكن الإنسان من التكيف مع الواقع المحيط وفهمه، سعيا وراء تبديله وتغييره نحو الأحسن، وهي الحافز الروحي الذي يُمَكِّن الإنسان من أداء العمل الذي يروم إنجازه في سعيه للوصول إلى الغاية المنشودة.

ومن ثم على الناقد الناجح الهادف الساعي إلى الإصلاح أن يتعاطى مع الآخر بنفس المقاييس الأخلاقية التي يؤمن بها، والنظر إلى إيمان الآخر على أنه بنفس قدسية إيمانه، فالإيمان هو القناعة الشخصية التي تخلقها التجارب المتراكمة والخبرات الواسعة، والإنسان عادة لا يغير قناعاته بيسر ولا يؤمن بالجديد ببساطة، فحتى الرسالات السماوية جوبهت بمعارضة شديدة لغاية أن تمكن الإيمان من تغيير النفوس، أما أن يُوَظف التعالي التعويضي؛ الذي هو الوجه الآخر للدونية لتحقيق مآرب آنية، فذلك حتى لو صدف ونجح، سيكون وقتيا لابد وأن ينهار أمام أرق نسمات العقل. بل سيكون دليلا كبيرا على عظيم أثر عقدة الدونية أو النقص (Inferiority complex) على سلوك الناقد، بما يفضح مقدار العجز الكامن في داخل روحه بطريقة تؤثر على مجمل سلوكياته وقراراته، وهي العقدة نفسها التي تدفعه إلى التجاوز والتعصب والانكفاء والضعة وحتى الجريمة.

من هنا أرى أن الكثير من المسميات الفاشية في مجتمعنا المعاصر لا أصل لها، ولا تمثل حقيقة حامليها لأنهم أصلا لا يملكون آليات ما وصفوا به، فلا ناقدهم ناقد ولا باحثهم باحث ولا مؤرخهم مؤرخ ولا أديبهم أديب إنما هي مجرد سمات فارغة لا أكثر.

اضف تعليق