(الله) سبحانه وتعالى في الواقع الخارجي مبدأ لكل شيء، ومصدر لكل شيء، فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن. فكلّ (الذوات) تستمد كينونتها من كينونته، وكل (الصفات) تستمد وجودها من وجوده؛ لأنّ كلّ (الذوات) وكلّ (الصفات) أُمور ممكنة الوجود لا تستمد الوجود من ذاتها فأنت لم تكن ثمّ كنت...

فضل السورة

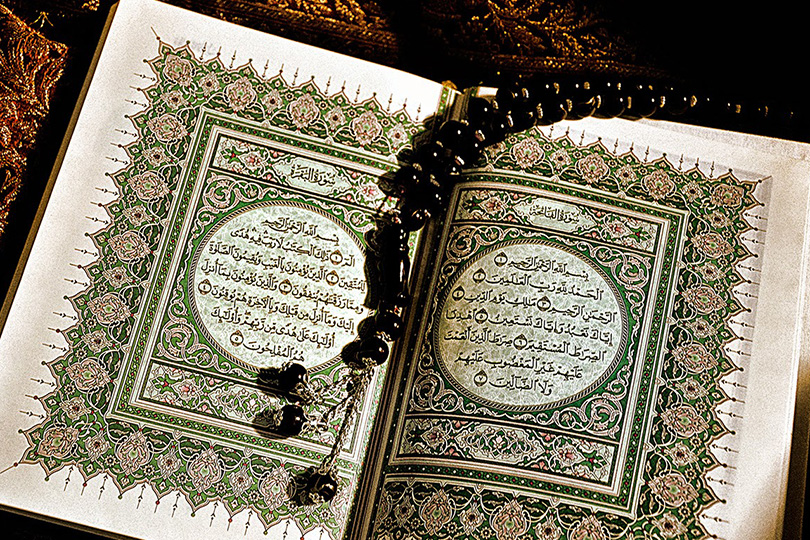

1 ـ عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: «يا جابر ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ فقال له جابر: بلى ـ بأبي أنت وأُمّي ـ يا رسول الله، علِّمنيها. فعلّمه (الحمد) أُمَّ الكتاب»(1).

2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قال لي: يا محمد {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}(2).

فأفرد الامتنان عليَّ بفاتحة الكتاب، وجعلها بإزاء القرآن العظيم. وإنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإنّ الله ـ عزَّ وجلّ ـ خصَّ محمّداً وشرّفه بها، ولم يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه ـ ما خلا سليمان ـ فإنّه أعطاه منها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: {إنّي اُلقي إليَّ كتابٌ كريم * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ}(3). ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمَّد وآله الطيبّين، منقاداً لأمرها، مؤمناً بظاهرها وباطنها، أعطاه الله ـ عزَّ وجلَّ ـ بكلّ حرف منها حسنةً، كلُّ واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارئ يقرؤها كان له قدر ثلث ما للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرّض لكم فإنّه غنيمة، لا يذهبَنّ أوانُه فتبقى في قلوبكم الحسرة»(4).

3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قال الله عزَّ وجلّ: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ}، قال الله عزَّ وجل: بدأ عبدي باسمي، وحقّ عليّ أن أُتمّم له أُموره، وأُبارك له في أحواله.

فإذا قال {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله جلَّ جلاله: حمدني عبدي، وعلم أنّ النِّعِمَ التي له من عندي، وأنّ البلايا التي دفعت عنه فبتطوُّلي، أُشهدكم أنّي أُضيف له إلى نعم الدنيا نِعمَ الآخرة، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا.

فإذا قال {الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} قال الله ـ عزَّ وجلّ ـ شهد لي بأنّي الرحمن الرحيم، أُشهدكم لأُوفِرَنَّ من رحمتي حظّه، ولأُجزِلَنَّ من عطائي نصيبه.

فإذا قال {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال الله جلّ جلاله: أُشهدكم كما اعترف عبدي أنّي مالك يوم الدين لأُسهِلَنَّ يوم الحساب حسابه، وَلأتقبلنَّ حسناته، وَلأتجاوزَنَّ عن سيّئاته.

فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} قال الله عزَّ وجلّ: صدق عبدي، إيّاي يعبد، أُشهدكم لأثيبنَّه على عبادته ثواباً يغبطه كلُّ من خالفه في عبادته لي.

فإذا قال: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال الله عزَّ وجلّ: بي استعان، وإليَّ التجأ، أُشهدكم لأُعينَنَّهُ على أمره، ولأُغيثَنَّهُ في شدائده، ولآخُذَنَّ بيده يوم نوائبه.

فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} ـ إلى آخر السّورة ـ قال الله عزَّ وجلَّ: هذا لِعبدي، ولعبدي ما سأل، فقد استجبت لعبدي، وأعطيته ما أمّل، وآمنته عمّا منه وجل»(5).

الآية (1) {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ}

المفردات

{بِسْمِ}: أي. نبتدئ بهذا الإسم المبارك.

{الرَّحْمَانِ}: ذو الرحمة الشاملة.

{الرَّحِيمُ}: ذو الرحمة الدائمة.

المدخل

هذه الآية الكريمة هي شعار القرآن، حيث تبتدأ سور القرآن كلُّها بهذه الآية ـ باستثناء سورة التوبة ـ حيث إنّها بدأت بإعلان الحرب على الكفّار، فلا يناسب ذلك افتتاحها بالرحمة.

وحيث إنّ القرآن الكريم يحتوي على (114) سورة، وحيث إنّ البسملة تكرّرت في سورة النمل مرّتين، مرَّة في مفتتحها، ومرَّة في قوله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبأ حين أُلقي إليها كتاب كريم: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ}.

لذا فالبسملة تكرّرت في القرآن الكريم (114) مرّة بعدد سوره تماماً.

ولعلّ هذه التطابق يرمز إلى أنّ النظام التشريعي ـ الذي احتوى عليه القرآن الكريم ـ يبدأ من (الله) وتلفُّه الرحمة من أوّله إلى آخره، كما أنَّ النظام التكويني ـ الذي يستوعب الكون كلّه ـ كذلك.

كما أنّ هذه الآية الكريمة هي شعار المسلم في كلّ عمل يقوم به، حيث ورد في الحديث الشريف «كلُّ أمرٍ ذي بال لم يُذكر فيه بسم الله فهو أبتر»(6).

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): «سرقوا أكرم آية في كتاب الله {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} وينبغي الإتيان به عند كلّ أمر عظيم أو صغير؛ ليبارك فيه»(7).

لماذا البدء بالبسملة؟

من الضروري أن يكون هنالك تطابق تامّ بين (الواقع الشعوري) و(الحقيقة الخارجيّة)؛ لكي تكون مسيرة الفرد سليمة في الحياة.

أمّا إذا حدث الانفصام بين الواقع الشعوري والحقيقة الخارجية، فإنّ ذلك يؤدّي إلى اختلال المسيرة وارتباك الأُمور. ويتّضح ذلك إذا لاحظنا الحقيقتين التاليتين:

الحقيقة الأُولى: إنّ المحرّك للإنسان هو الشيء بـ(وجوده العلمي) لا بـ(وجوده العيني)...

فلكلّ شيء وجودان حقيقيّان: (عيني) يتمثّل في الوجود الخارجي للشيء ـ كوجود الشمس الخارجيّة في كبد السّماء ـ و(علميّ) يتمثّل في الوجود الذهني للشيء ـ كوجود الشمس في لوحة ذهنك حينما تتصوَّرها، وإن كنت في ظلام الليل البهيم ـ .

هذا مضافاً إلى وجودين آخرين اعتباريين، هما: (الوجود اللفظي) و(الوجود الكتبي). والذي يحرّك الإنسان هو الوجود العلمي للشيء، لا الوجود العيني.

فإذا تصوّر الإنسان وجود خطر داهم يهدّد حياته، كحيوان مفترس يحاول أن يلتهمه، فإنّه سوف يفرّ بنفسه، وإن لم يكن هذا التصوُّر يملك أي رصيد من الواقع.

وبالعكس: إذا كان هنالك خطر حقيقي يهدّد حياته، لكنّه لم يشعر بذلك الخطر، فإنّه سوف يظلّ في مكانه، دون أن يفكّر في النجاة بنفسه.

فالمُحرّك للإنسان ـ بل لكلّ كائن واعٍ ـ هو الشيء بوجوده العلمي لا بوجوده العيني ـ حسبما تبيّن ببرهان الدوران والترديد الذي مرَّ آنفاً ـ .

الحقيقة الثانية: إنّ للحقائق الخارجية آثاراً وضعيّة، لا تناط بالعلم بها، بل تترتّب عليها قهراً.

فالنظام التكويني نظام صارم، لا يتحمّل أيّة معارضة، فكلُّ خروج على هذا النظام يستتبع عواقب وخيمة دون فرق بين أن يكون الخارج عن النظام عالماً بعواقب خروجه، أو جاهلاً بذلك.

إنّ الجهل بالقانون أو بالآثار المترتّبة قد يشفع لصاحبه في ارتفاع المؤاخذة القانونّية، لكنّه لن يكون شفيعاً له في ارتفاع الآثار التكوينّية.

فمن تحدّى قانون الجاذبيّة وحاول أن يطير إلى السماء من سطح عمارة شاهقة فسوف تطرحه الجاذبيّة أرضاً، وتتركه جُثّة مُهشّمة دون حراك، وإن تصوّر أنه يستطيع أن يقلّد الطيور في طيرانها، وهكذا في سائر الأمثلة.

وعلى ضوء هاتين الحقيقتين نستطيع أن نعرف أنّ أيّ انفصام بين الواقع الشعوري والحقيقة الخارجيّة سوف يجرّ الفرد إلى الجري العملي وفق تصوُّراته الذهنّية المناقضة للواقع، وعندئذٍ يطاله عقاب التمرُّد على النظام الكوني دون هوادة.

عود إلى الآية

وانطلاقاً ممّا تقدّم نقول: إنّ (الله) سبحانه وتعالى ــ في الواقع الخارجي ـ مبدأ لكل شيء، ومصدر لكل شيء، فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن. فكلّ (الذوات) تستمد كينونتها من كينونته، وكل (الصفات) تستمد وجودها من وجوده؛ لأنّ كلّ (الذوات) وكلّ (الصفات) أُمور ممكنة الوجود ـ أي: لا تستمد الوجود من ذاتها ـ فأنت لم تكن ثمّ كنت، وعلمك لم يكن ثم كان، ولا يستطيع أحد أن يدّعي أنّ وجوده مستمدّ من ذاته؛ إذ إنّ (فاقد الشيء لا يعطيه)، فلا بدّ أن ينتهي وجودك الإمكاني إلى وجود واجب بالذات ـ وهو الله سبحانه وتعالى ـ ولا بدّ أن ينتهي علمك الإمكاني إلى علم واجب بالذات ـ وهو علمُ الله سبحانه وتعالى ـ .

وحسب التعبير الفلسفي: فإنّ كل ما بالغير لا بدّ أن ينتهي إلى ما بالذات. فدسومة كلّ شيء من الدهن، أمّا دسومة الدهن فمن ذاته. ونوريّة كل شيء من الضوء أمّا نوريّة الضوء فمن ذاته.

وإذا كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ قبل كلّ شيء في الواقع الخارجي، فيجب أن يكون قبل كلّ شيء في الواقع الشعوري؛ لكي تتطابق الواقعيّتان، ولا يحدث أيُّ انفصام بينهما. فقيل كلّ شيء لا بدّ أن نرى الله سبحانه، ونستشعر بوجوده وقدرته وهيمنته.

ولذا ورد في الحديث الشريف: «ما رأيت شيئاً إلاّ ورأيت الله قبله وبعده ومعه).

والالتفات إلى هذه الحقيقة ذو آثار جَمّة في فكر الإمام وسلوكه؛ إذ سوف يتّجه الإنسان بكلِّه إلى ربِّه، ويتوكّل عليه، ويستمدّ كلّ شيء منه، ولا يعود يتّخذ أرباباً ـ من دون الله سبحانه بتوهُّم أنّها تنفعه أو تضرُّه؛ إذ كلُّ شيء في هذا الوجود مرهون بمشيئته سبحانه وتعالى.

أزِمَّة الأُمورِ طُرّاً بِيَدِهْ

والكلُّ مُستمِدَّةٌ من مَدَدِهْ

وقد روي: أنّه لمّا أمر الملك بحبس يوسف (عليه السلام) بالسجن، ألهمه الله تعالى تأويل الرُّؤيا، فكان يعبِّر لأهل السجن، فلمّا سأله الفتيان عن الرؤيا وعبّر لهما وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهما: اذكرني عند ربّك، ولم يفزع في تلك الحال إلى الله فأوحى الله إليه: من أراك الرؤيا التي رأيتها؟

قال يوسف: أنت يا ربّ.

قال: فمن حبَّبك إلى أبيك؟

قال: أنت يا ربّ.

قال: فمن وجّه إليك السيّارة التي رأيتها؟

قال: أنت يا رب.

قال: فمن علَّمك الدُّعاء الذي دعوت به حتّى جعلتُ لك من الجُبِّ فرجاً؟

قال: أنت يا رب.

قال: فمن أنطق لسان الصبيّ بعُذرِك؟

قال: أنت يا رب.

قال: فمن ألهمك تأويل الرُّؤيا؟

قال: أنت يا رب.

فقال سبحانه له: فكيف استعنت بغيري ولم تستعن بي، وأمّلت عبداً من عبيدي ليذكرك إلى مخلوق من خلقي وفي قبضتي، ولم تفزع إليّ؟ البث في السجن بضع سنين [عقوبة على تركه الأولى](8).

وعن الصادق (عليه السلام): أنّها كانت سبع سنين(9).

وقد روي أيضاً أنّ جبرائيل (عليه السلام) أتى يوسف (عليه السلام)، فضرب برجله حتى كشط له عن الأرض السابعة.

فقال له: يا يوسف انظر ماذا ترى؟

فقال: أرى حجراً صغيراً.

ففلق الحجر فقال: ماذا ترى؟

قال: دودة صغيرة.

قال: فمن رازقها؟

قال: الله.

قال: فإن ربّك يقول: لم أنس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة، أظننت أنّي أنساك حتّى تقول للفتى: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ}؟ لتلبَثَنَّ في السجن بمقالتك هذه بضعَ سنين.

فبكى يوسف عند ذلك، فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكتُ يوماً، فكان اليوم الذي يسكتُ فيه أسوأ حالاً(10).

طَبعاً: هذا لا يعني عدم التوسُّل بالأسباب الطبيعية، بل يعني أن يعرف الإنسان أن وراء كلّ الأسباب (سبب الأسباب) وهو الله سبحانه وتعالى.

وعلى كلٍّ: فتكرار (البسملة) أمامَ كلّ سورة، وقبل كلّ عمل، إلفات إلى هذه الحقيقة فـ(بسم الله) يعني أنّنا نبدأ عملنا بهذا الإسم المبارك، وتكرار ذلك قبل كلّ شيء يركّز في الذهن هذه الحقيقة.. حقيقة بدء كلّ شيء بالله في الواقع الخارجي، فينبغي الالتفات إلى هذه المبدئيّة في الواقع الشعوري، وإعلان هذا الالتفات في التلفُّظ بكلمة (بسم الله) أمام كلِّ عمل في الحياة.

معنى الرحمة الإلهية

(الرحمة) انفعال خاصُّ يعرض على القلب عند مشاهدة النقص أو الحاجة، فيندفع الإنسان إلى رفع ذلك.

فعندما يشاهد الإنسان يتيماً يرتجف من البرد، أو فقيراً أضناه الجوع، أو مظلوماً يتلوّى تحت سياط الظالمين، تعرضه حالة الرّقة، فيندفع لتغيير هذا الواقع، وهذه هي الرحمة.

ولكنّ الله سبحانه ليس محّلاً للحوادث ـ كما ثبت في علم الكلام ـ فإذا أُطلقت هذه الكلمة على الله سبحانه أُريد بها العطاء والإفاضة لرفع الحاجة.

ومن هنا قيل: (خذ الغايات واترك المبادئ).

فالرحمة لها (مبدأ) وهو الوصف الانفعالي الخاص الذي يعرض على القلب و(منتهى) وهي العطاء والإفاضة، فإذا أطلق هذا الوصف على الله سبحانه أُريد بها (غايته) لا (مبدؤه). وهكذا بالنسبة إلى الصفات الأُخرى التي هي من هذا القبيل.

وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السلام): «وأمّا الغضب فهو منّا، إذا غضبنا تغيّرت طبايعنا، وترتعد أحياناً مفاصلنا، وحالت ألواننا، ثم نجيء من بعد ذلك بالعقوبات، فسمِّي غضباً، فهذا كلام الناس المعروف. والغضب شيئان: أحدهما في القلب، وأمّا المعنى الذي هو في القلب فهو منفي عن الله جلَّ جلاله، وكذلك رضاه وسخطه ورحمته على هذه الصفة»(11).

وفي نهج البلاغة أنّ أمير المؤمنين قال: «رحيم لا يوصف بالرّقة»(12). وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إنّ الرحمة وما يحدث لنا: منها شفقة، ومنها جود. وإنّ رحمة الله ثوابه لخلقه، وللرحمة من العباد شيئان: أحدهما يحدث في القلب: الرأفة والرّقة لِما يرى بالمرحوم من الضرّ والحاجة وضروب البلاء. والآخر ما يحدث منّا بعد الرأفة واللُّطف على المرحوم، والمعرفة منّا بما نزل به.

وقد يقول القائل: انظر إلى رحمة فلان، وإنّما يريد الفعل الذي حدث عن الرّقة التي في قلب فلان، وإنّ ما يضاف إلى الله عزَّ وجل من فعل ما حدث عنا، من هذه الأشياء. وأمّا المعنى الذي في القلب، فهو منفي عن الله كما وصف عن نفسه، فهو رحيم لا رحمة رقّة»(13).

اضف تعليق