هذا الخلط بين وظيفة الأب في الأسرة التي هي مفهومٌ أخلاقي، ووظيفة الملك الذي هو مركزٌ سياسي يؤدي في الحال إلى الاستبداد؛ ولهذا يستخدمه الحكام عندنا في الشرق للضحك على السذج، فالحاكم «أب» للجميع أو هو «كبير العائلة»، وهذا يعني في الحال أن من حقِّه أن يحكم حكمًا استبداديًّا...

بقلم: د. إمام عبد الفتاح إمام

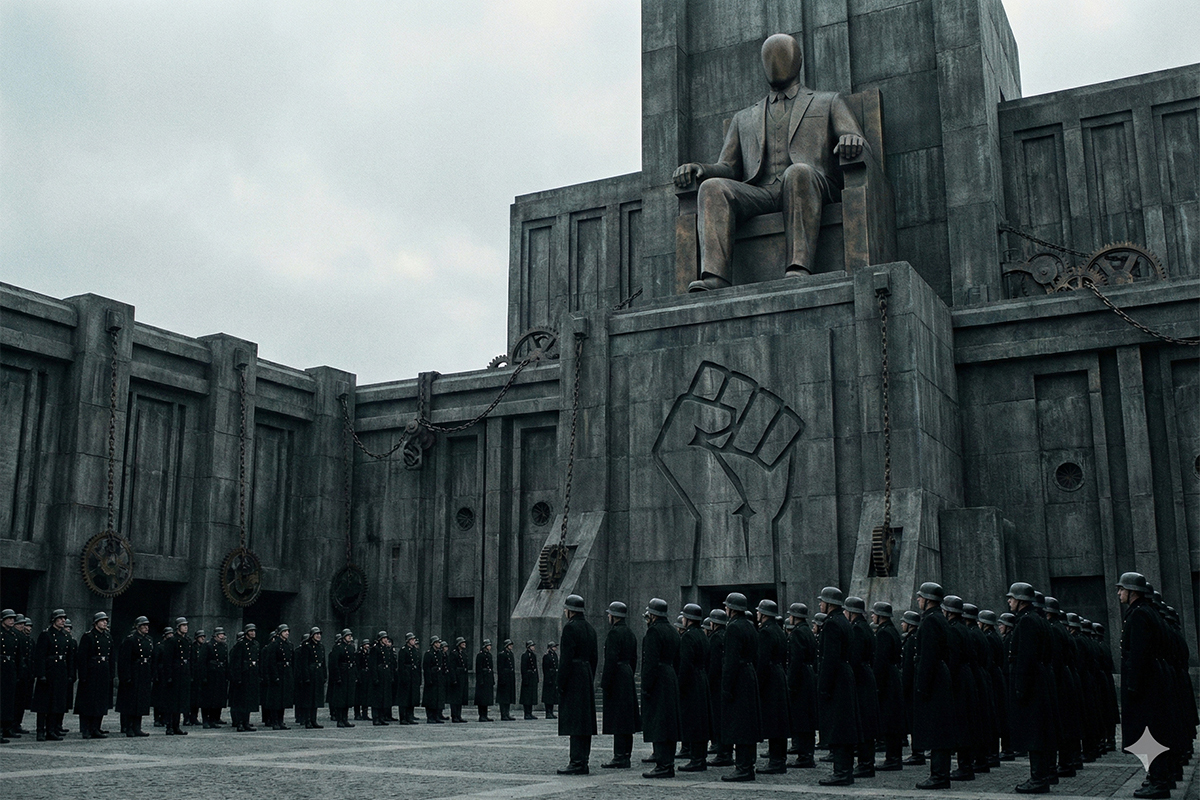

أفراد هذه العائلة «غير الكريمة» كثيرون؛ إذ يبدو أنها هي التي حكَمَت فترةً طويلة من التاريخ، وتُعطينا كتب التاريخ العظيمة انطباعًا أن عدد «الطغاة» و«المستبدين»، يفوق بشكلٍ هائل عدد الحكام الخيِّرين أو الصالحين، ومعنى ذلك كله أن البشرية لم تستطع أن تصل إلى الحكم الديمقراطي إلا بعد كفاحٍ مرير، أما الأنظمة اللاديمقراطية المسماة «بعائلة الطغيان» فهي تشمل عددًا كبيرًا من الأنظمة السياسية التي تتفق في أصولٍ وتختلف في فروعٍ ضئيلة القيمة، ومن هذه الأنظمة: الطغيان، الدكتاتورية، الاستبداد، السلطة المطلقة، الشمولية، الأوتوقراطية … إلخ، وسوف نحاول أن نشرحها في إيجاز. أولًا: الطغيان..

ثانيًا: الاستبداد Despotism

كلمة المستبد Despot مُشتقة من الكلمة اليونانية ديسبوتيس Despotes، التي تعني رَبَّ الأسرة، أو سيد المنزل، أو السيد على عبيده، ثم خرجَت من هذا النطاق الأُسري، إلى عالم السياسة لكي تُطلَق على نمطٍ من أنماط الحكم الملكي المطلَق الذي تكون فيه سلطة الملك على رعاياه مماثلة لسلطة الأب على أبنائه في الأسرة، أو السيد على عبيده.

وهذا الخلط بين وظيفة الأب في الأسرة التي هي مفهومٌ أخلاقي، ووظيفة الملك الذي هو مركزٌ سياسي يؤدي في الحال إلى الاستبداد؛ ولهذا يستخدمه الحكام عندنا في الشرق للضحك على السذج، فالحاكم «أب» للجميع أو هو «كبير العائلة»، وهذا يعني في الحال أن من حقِّه أن يحكم حكمًا استبداديًّا؛ لأن الأب لا يجوز -أخلاقيًّا- معارضتُه، ولا الاعتراضُ على أمره، فقراره مطاعٌ واحترامه واجب مفروض على الجميع … إلخ، فينقل هذا التصوُّر الأخلاقي إلى مجال السياسة، ويتحول إلى كبت للمعارضة أيًّا كان نوعها! وتصبح الانتقادات التي يمكن أن توجَّه إليه «عيبًا»؛ فنحن ننتقل من الأخلاق إلى السياسة، ونعود مرةً أخرى من السياسة إلى الأخلاق، وذلك كله محاولة لتبرير الحكم الاستبدادي.

والواقع أن الحاكم الذي يبرِّر حكمه «بأُبوَّته» للمواطنين، يعاملهم كما يعامل الأب أطفاله، على أنهم قُصَّر غير بالغين أو قادرين على أن يحكُموا أنفسهم، ومن هنا كان من حقِّه توجيههم، بل عقابهم إذا انحرفوا لأنهم لا يعرفون مصلحتهم الحقيقية.

وها هنا يفرِّق «جون لوك» تفرقةً واضحة للغاية فيقول إن سلطة الأب ليست سلطةً سياسية، وإنما هي أخلاقيةٌ بالدرجة الأولى بمقدار ما يكون الأب ولي أمر أطفاله؛ من ثم فعندما يُغفِل العناية بهم يفقدُ سلطانه عليهم؛ فهي تقترن بإطعامهم، وتربيتهم، ورعايتهم؛ ولهذا كانت من حقِّ الرجل الذي يتولَّى أمرَ طفلٍ لقيط أو طفلٍ يتبنَّاه، كما هي من حق الأب الطبيعي، وإنجاب الأب لبنيه لا يُسبِغ عليه السلطة بالنسبة لهم إذا انتهت عنايتُه بهم عند حدِّ الإنجاب فحسب … ومن هنا فإن سلطة الأب تنتقل إلى الأم إذا تُوفي الأب وكان الأولاد لا يزالون صغارًا … ولهذا ينبغي عليهم طاعة الأم ما داموا في سن القصور، لكن لا الأب ولا لأم بمثابة السلطة التشريعية على الأبناء، فإذا بلغوا سن الرشد، انتهت سلطة الأب عليهم، فلا يحقُّ له أن يتصرَّفَ في شئون ابنه، كما لا يحق له أن يتصرف في شئون أي شخصٍ غريب. وهكذا يستقل الابن ويبدأ، مثله مثل أبيه، في الخضوع لسلطة القانون السياسي في البلاد، غير أن هذا الاستقلال لا يُعفي الابن من إكرام الوالدَين الذي تحتَّمه الأخلاق.

وها هنا أيضًا لا ينبغي أن نخلط بين مجالَي الأخلاق والسياسة؛ فاحترام الوالدين وإكرامهما واجبٌ تفرضه الأخلاق على كل ابن حتى ولو كان «هو الملك الجالس على العرش»، على حد تعبير «لوك»، لكن هذا الواجب لا يحدُّ من سلطته، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يخضع في تصريفه لشئون الدولة لسلطة الوالدين.

ومن ثم فطاعة الوالدين هنا تختلف أتم الاختلاف عن طاعة القانون فطاعة الوالد أخلاقية، واحترامه واجبٌ أخلاقي، وسوف يظل هذا الاحترام قائمًا حتى بعد أن يبلغ الابن سن الرشد، وينتهي جون لوك من هذا كله إلى القول إن:

«السلطة السياسية وسلطة الأب تختلفان أتم الاختلاف، وتتمايزان أشد تمايز؛ لأنهما تقوما على أسسٍ مختلفة كل الاختلاف، وتهدفان إلى أغراضٍ مختلفة، حتى إن كل ملك ما زال والداه على قيد الحياة مَدِينٌ لهما بالواجب والطاعة -شأنه في ذلك شأن أحط أفراد رعيته تجاه أبوَيه- دون أن يشمل ذلك أي درجةٍ من تلك السلطة التي يمارسها الملك أو الحاكم على رعيته.»

ولقد ظهر هذا المصطلح «المستبد» لأول مرةٍ إبَّان الحرب الفارسية الهيلينية في القرن الخامس ق.م.، وكان أرسطو هو الذي طوَّره وقابَل بينه وبين الطغيان، وقال إنهما ضربان من الحكم يعامِلان الرعايا على أنهم عبيد؛ أما الاستبداد -وهو النظام الملكي عند «البرابرة» على ما يقول أرسطو- فهو يتسم بسمةٍ آسيوية هي خضوع المواطنين للحاكم بإرادتهم، إنهم عبيدٌ بالطبيعة! فالحاكم الآسيوي المطلق هو وحده الحر، وهذه الإمبراطوريات الآسيوية الاستبدادية مُعَمِّرة، مستقرة، وممتدة - أي طويلة الأجل؛ لأنها تعتمد على قبولٍ ورضاءٍ ضمني من الرعايا الذين يحكمون بوساطة القانون، ويتبعون مبادئَ وراثية في الحكم … وأصبح مصطلح المستبد يعني عند أرسطو: (أ) رب الأسرة (ب) السيد على عبيده (ﺟ) ملك البرابرة الذي يحكم رعاياه كالعبيد.» ولهذا السبب كان الاستبداد عاديًّا عند الآسيويين، وحالةً مرَضيةً شاذة عند اليونانيين!».

والاستبداد يشبه الطغيان في جانب، ويختلف عنه في جانبٍ آخر؛ فأرسطو يقصر استخدام مصطلح «الطغيان» على اغتصاب السلطة في المدينة، وهي عملية يقوم بها فردٌ يستخدم الخداع أو القوة لكي يقفز إلى الحكم، وكثيرًا ما يحدث ذلك عن طريق استخدام مجموعة من الجنود المرتزقة، ولقد جرَت العادة، كما سبق أن ذكَرنا، أن يحكُم الطغاة لمصلحتهم الخاصة، وأن ينغمسوا في إشباع شهواتهم، دون اكتراثٍ بالقانون أو العُرف، وأن يُقِيموا سلطتهم على القهر؛ فليس أسهل عندهم من سفك الدماء، ويعتقد أرسطو أن حُكم الطغاة غيرُ مستقرٍّ بسبب الكراهية التي يبثُّها الحكم التعسُّفي، ولقد ظلَّ مفهوم الطغيان أكثر أهمية في الفكر السياسي الغربي من العصر الروماني حتى القرن الثاني عشر، وظهرَت نظرياتٌ تبرِّر مقاومة الطغاة بل حتى قتلهم.

وكان الأباطرة البيزنطيون هم أول من أدخل مصطلَح «الاستبداد» (أو المستبد) في قاموس السياسة؛ إذ كانوا يُطلِقون لقب «المستبد» كلقب شرف يخلعه الإمبراطور على ابنه أو زوج ابنته عند تعيينه حاكمًا لإحدى المقاطعات.

وكان ألكسيوس الثالث (إنجيلوس) Alexius III Angelus (حَكَمَ من ١١٩٥م إلى ١٢٠٥م) هو أول من أدخل هذا اللقب، وجعله أعلى الألقاب السياسية مرتبةً بعد لقب الإمبراطور.

ومع ذلك فقد ظل مصطلح «الطغيان» طوال العصور الوسطى أكثر المصطلَحات استخدامًا وأوسعها انتشارًا لوصف الحاكم الشرِّير أو المُغتصِب، ثم بدأ مصطلَح «الاستبداد» يظهر نتيجةً لترجمة مؤلَّفات أرسطو، لا سيما كتابه «السياسة»، وأدَّت الظروفُ السياسية التي سادت القرن السادسَ عشَر، سواء داخل أوروبا أو خارجها إلى أن احتل مصطلَح الاستبداد مركز الصدارة كمفهومٍ سياسي، فالزعم بالتفوُّق الأوروبي، من ناحية، وجد تطبيقاتٍ جديدةً ارتبطَت أحيانًا بالقول إن المسيحية رسالةٌ حضارية، كذلك إحياء الأرسطية من ناحيةٍ أخرى، ثم ما دار من نقاشٍ بين الغزاة الإسبان حول عدالة استرقاقِ الهنود من ناحيةٍ ثالثة، وكثيرًا ما كان الرحَّالة والأوروبيون يحملون معهم تصنيفات أرسطو واتجاهاته الفكرية البغيضة والمثيرة للاستياء في رحلاتهم الاستكشافية عن: السيادة، والرق، والغزو الاستعماري الذي برَّرَتْه نظرياتُ الاستبداد التي قال بها في صورٍ مختلفة بودان Bodin، وجروتيوس Grotius، وبوفندورف Pufendorf … إلخ.

وكان مكيافلِّي Machiavelli في هذا القرنِ السادسَ عشر، هو أول من قارن بين الاستبداد والطغيان، عندما قابل بين النظام الملكي في أوروبا، والطغيان الشرقي في الدولة العثمانية، يقول أندرسون P. Anderson: «كان مكيافلِّي في إيطاليا في أوائل القرنِ السادسَ عشر أول مُنَظِّر يستخدم نموذج الدولة العثمانية، كنقيضٍ للنظام الملكي الأوروبي؛ فهو في فِقرتَين من كتابه «الأمير» يحدِّد جمود أوتوقراطية الباب العالي The Porte كنظامٍ دستوريٍّ يختلف عن دول أوروبا»، ثم تَبِعه في ذلك بودان Bodin، ثم في مرحلةٍ لاحقةٍ برنيه Bernier الذي رأى أن الدولةَ العثمانيةَ التي بلغَت ذروة قوَّتها في القرنِ السابعَ عشَر أصبحَت نظامًا سياسيًّا جديرًا بالدراسة والمناقشة، وأنه لا بد من الكشفِ عمَّا في هذا النظام من نقائصَ وعيوبٍ واستخلاصها لتكون خصائصَ عامةً لجميع الإمبراطوريات الشرقية العظمى، وهذه الخطوة الحاسمة هي التي قام بها الطبيب الفرنسي برنيه Bernier الذي قام برحلةٍ طويلة في تركيا، وفارس، والهند، وأصبح الطبيب الشخصي للإمبراطور أرنجزيب Aurangzeb.

ولقد طوَّر جان بودان J. Bodin (١٥٣٠–١٥٩٦م) نظريةً جديدة عن الاستبداد مُستخدمًا حُججًا من القانون الروماني لتبرير الاستبداد الذي ينشأ نتيجةً لحق المنتصر - في حربٍ عادلة - في السيطرة على المهزوم، بما في ذلك حقه في استعباده، ومصادرة ممتلكاته، أو نتيجةً لموافقة المهزوم على استعباده مقابل الإبقاء على حياته وحقن دمه.

وفي القرنَين السابعَ عشر والثامنَ عشر بدأَت الأرستقراطية الفرنسية بالتوحيد بين الاستبداد ونظم الحكم الشرقية، ثم اتخذَت خطوةً كبرى في تطبيق مفهوم الاستبداد على الدول الأوروبية، وكان هدفها الحقيقي الاعتراض على تركيز السلطة في يد الملك لويس الرابع عشر واحتكاره لها.

لكن ظهور مصطلح الاستبداد في قاموس الفكر السياسي في النصف الثاني من القرنِ الثامنَ عشر يرجع في الواقع إلى مونتسكيو (١٦٨٩–١٧٥٥م) الذي جعل الاستبداد أحد الأشكال الأساسية الثلاثة للحكم (إلى جانب الحكومتَين الجمهورية والملكية) ودان الرقَّ والاستعباد بكل أشكاله بصورةٍ حاسمة، وإن كان مونتسكيو ينتهي إلى أن الاستبداد نظامٌ طبيعي بالنسبة للشرق، لكنه غريبٌ وخَطِر على الغرب، وهي نفسُها الفكرة الأرستقراطية القديمة؛ قسمة العالم إلى شرقٍ وغرب، للشرق أنظمةٌ سياسيةٌ خاصة لا تصلُح إلا له، وهي بطبيعتها استبدادية، يعامل فيها الحاكم رعاياه كالحيوانات أو كالعبيد، وللغرب أنظمةٌ سياسيةٌ خاصة تجعل تطبيق الاستبداد يهدِّد شرعية النظام الملكي، لا سيما ما يتطلع منه إلى أن يصبح نظامًا مطلقًا. ولقد وضعَت مكانة مونتسكيو الكبيرة في الفكر السياسي، مفهومَ الاستبداد في بؤرة النظرية السياسية في النصف الثاني من القرنِ الثامنَ عشر، غير أن الكُتاب والمفكِّرين السياسيين جميعًا -في الأعم الأغلب- هاجموا نظرية مونتسكيو وعلى رأسهم فولتير Voltaire (١٦٩٤–١٧٧٨م) الذي سَخِر من نظرية مونتسكيو عن الاستبداد الشرقي، وقال إنه وضع نظامًا لا مثيل له في آسيا، ولا في أي مكانٍ آخر، بل ذهب إلى أنه كان الأجدر به أن يتأمل الكثير من نُظم الحكومات الآسيوية كالإمبراطورية الصينية مثلًا ويحاول تقليدها.

ولقد ذهب بنيامين كونستانت (١٧٦٧–١٨٣٠م) B. Constant الليبرالي الفرنسي (الذي شارك مدام دي ستايل في عام ١٧٩٥م Madame de Staël) إلى أن الاستبداد والطغيان نظامان باليان لا يجوز تطبيقُهما إلا على النظم السياسية القديمة وحدها، ودعا إلى حكمٍ ملكي دستوري، الملك فيه يملك ولا يحكم «ذلك لأن السلطة يجب أن تبقى سلطة الشعب كله» ودافع عن مبدأ «الحرية في كل شيء»، وعرَّف الحرية بأنها «الاستمتاع الهادئ بالاستقلال الفردي»؛ ولهذا فهو يطالب بدولةٍ ليبرالية تتمتع بالحد الأدنى من السلطات، ويقتصر دورُها على وظيفة «أمين صندوق» مهمَّته تقديم المساعدات لأماكن العبادة دون ممارسة الرقابة عليها.

ولقد تابع ألكسي دي تو كفيل Alexis de Tocqueville (١٨٠٥–١٨٥٩م) فكرة كونستانت في اعتبار هذه التصنيفات (الطغيان والاستبداد) قديمةً وبالية، ولا تنطبق على المجتمع الجديد الذي هو مجتمع المساواة الذي أسماه بالمجتمع الديمقراطي، ومع ذلك فقد أشار توكفيل، في تشخيصه لأخطار الحرية التي تفرضُها الديمقراطية إلى الاستبداد الديمقراطي، والاستبداد التشريعي، كما أشار إلى طُغيان الأغلبية.

وقد أعاد هيجل وماركس التصنيفات القديمة، وأصبح الطغيان والاستبداد هو نظام الحكم الطبيعي للشرق لأسبابٍ ومبرِّراتٍ مختلفةٍ فيما بينهما، وظهر ما يُسمَّى بنمط الإنتاج الآسيوي:

أما هيجل فقد وصَفَ حركة التاريخ بأنها مسار الروح من الشرق إلى الغرب عبْر حلقاتٍ متتابعة تمثِّل درجاتٍ مختلفة من الوعي بالحرية، ومراحلها الأولى تعبيراتٌ ناقصة تمامًا عما سوف تجسِّده المراحل المتأخرة بشكلٍ أكثر كفاية وأكثر إقناعًا. ويهمُّنا من هذه المراحل بالدرجة الأولى «العالم الشرقي» لا لأنه الخطوة الأولى التي خطَتها الروح، ولا لأنه في آسيا أشرقَ ضوء الروح؛ ومن ثم بدأ التاريخ الكلي -كما يقول هيجل- ولكن لأنه عالمنا نحن، فهو أكثر مراحل التاريخ أهميةً لنا، إنه تحليلٌ للشخصية الشرقية التي لا يزالُ الكثير من سماتها السيئة -للأسف الشديد- قائمًا حتى يومنا الراهن، فالحكم استبدادي (شخصٌ واحدٌ حر هو الحاكم)، في الصين، على سبيل المثال، يتربَّع الإمبراطور على قمة البناء السياسي، ويُمارِس حقوقَه بطريقة الأب مع أبنائه، وها هنا يكون الخلط بين المفهوم الأخلاقي والمصطلَح السياسي، الذي يجمع بينهما في الأصل كلمة المستبد اليونانية Despotes؛ فهو «كبير العائلة» الذي لا يجوز أن يعترضَ على رأيه معترض؛ إنه أبٌ للجميع، أمرُه مطاع، واحترامُه واجبٌ مفروضٌ على الكل، وهم جميعًا متساوون في ذلك على نحوٍ مطلَق! والأب هو المُشرِّع، وهو ينظر إلى المواطنين على أنهم قُصَّر على نحو ما يكشف مبدأ الحكومة الأبوية البطرياركية، فلا تُوجد فئاتٌ أو طبقاتٌ مستقلة كما هو الحال في التنظيمات السياسية المألوفة، وإنما كلُّ شيء يُدار ويُوجَّه من أعلى! إذا كان الإمبراطور يتحدث إلى «الشعب برقةٍ وعطفٍ أبوي»، «فإن الشعب ليس لديه عن نفسه إلا أسوأ المشاعر؛ فهو لم يُخلَق إلا ليجُرَّ عربة الإمبراطور، وهذا هو قدَرُه المحتوم! وعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم اليومي تدل على مبلغِ ضآلة الاحترام الذي يُكِنُّونه لأنفسهم كأفرادٍ وبشر.» صورةٌ بشعةٌ للرجل الشرقي كما يمثِّلها الصينيون القدماء في رأي هيجل.

أما «ماركس» فقد فسَّر الاستبدادَ الشرقيَّ بطريقةٍ أخرى؛ فقد كان المجتمع الأوروبي هو الأساس الذي اعتمد عليه ماركس في تحليله لتطوُّر علاقات الإنتاج، وتحديد المراحل الخمس التي مرَّ بها هذا التطور (الشيوعية البدائية – الرِّق – الإقطاع – الرأسمالية – الاشتراكية)، لكنه أشار إلى نمطٍ من الإنتاج لا يتفقُ مع حرفية هذه المراحل، وهو نمط الإنتاج الآسيوي، وما يهمنا هو أن الزراعة فيه تعتمد على مياه الأنهار، وليس على الأمطار كما هو الحال في أوروبا؛ الأمر الذي جعل مشاريع الري والتحكُّم في مياهه من مهام الدولة لا من مهام الأفراد، وقد تطلَّب ذلك وجودُ حكومةٍ مركزيةٍ قوية هي التي تقوم بتوزيع المياه، ومن هنا ظهر الاستبداد الشرقي Oriental Despotism في البيئات النهرية في مصر، وبابل، وفارس، والصين … إلخ، وهي نظرية طوَّرها في القرن العشرين كارل فيتفوجل Karl Wittfogel في كتابه الشهير الذي أصدره عام ١٩٥٥م عن «الاستبداد الشرقي»، وذهب فيه إلى أنه يُوجَد طريقان لا طريقٌ واحد للتطوُّر التاريخي؛ أحدهما يؤدِّي إلى التعدُّدية الغربية، والآخر ينتهي إلى السلطة الشرقية الشاملة والجامعة، والواقع أن المثير في نظرية فيتفوجل أمران؛ الأول أنه يحاول إقامة نظامٍ للسلطة الاستبدادية -غير الغربية- متميز وموثَّق ببحثٍ موسَّع يقوم على أساس نظريةٍ عامةٍ تختلف كثيرًا عن بداياتها الماركسية، والثاني أنه أراد أن يُسقِطَ هذا النظامَ الاستبداديَّ الشرقي على ممارسات النظام القائم في الاتحاد السوفيتي آنذاك لتفسير السلطة الشمولية الشيوعية على أنها تنويع «للاستبداد الشرقي».

اضف تعليق