أكثر ما يهدد البناء الثقافي في أية أمة؛ القراءة غير المضبوطة للمفاهيم مما ينتج خليطاً غير متجانس من القراءات والقناعات لبناء يفترض ان يضمّ الجميع، فتكون النتيجة؛ تعدد في الكيانات، وتعدد العقائد، فكلٌ يؤمن وفق ما يرى ويقتنع هو شخصياً، ومن هذه المفاهيم المُبتلى بها؛ الاضطهاد...

أكثر ما يهدد البناء الثقافي في أية أمة؛ القراءة غير المضبوطة للمفاهيم مما ينتج خليطاً غير متجانس من القراءات والقناعات لبناء يفترض ان يضمّ الجميع، فتكون النتيجة؛ تعدد في الكيانات، وتعدد العقائد، فكلٌ يؤمن وفق ما يرى ويقتنع هو شخصياً، ومن هذه المفاهيم المُبتلى بها؛ الاضطهاد.

مع انها مقروءة ومفهومة كمصطلح سياسي، فقد يتوسّل بها البعض لتحقيق غايات شخصية، ولتلبية رغبات نفسية خاصة عندما يصطدم بعوائق تمنعه من ممارسة أعمال، او الظهور بأشكال معينة في المشهد الاجتماعي، حينئذ يعد نفسه مضطهداً، مقهوراً على العالم الإصغاء لصوته، وتحقيق مطالبه.

هل نعجز عن الحل اجتماعياً؟

الطفل، والشاب (البنين والبنات) أكثر عرضة للاضطهاد الأسري والاجتماعي من خلال حالة الاستضعاف من الأقوى، وسهولة تجاوز مطالبهم التي تكون في كثير من الاحيان حقّة لابد من استيفائها مثل؛ حق طلب العلم، وحرية التعبير عن الرأي، والاختيار، فضلا عن التكريم والاحترام كونهم يمثلون البنية التحتية للمجتمع والأمة بأسرها.

تجنب التورط في هذا النوع من الاضطهاد يكفيه خطوتين: –من حيث المبدأ- الاولى: من أولياء الأمور (أبوين-إخوة كبار- أقرباء) بتفهم المطالب ثم اسيتعابها ودراستها بحضور الابناء لتوضيح الصالح من غيره، مع حزمة من العلل المنطقية والبراهين العقلية على خطأ ما يذهبون اليه، وإن كان الطريق مستقيماً فنورٌ على نور، يستوجب الشكر والتقدير، بل والمساندة لتحقيق الأفضل.

أما الخطوة الثانية بالمقابل؛ فهي من الابناء، بالتأنّي والإصغاء الى حديث الكبار وافكارهم، وبدائلهم وما اذا كانت مقبولة اخلاقياً وانسانياً، ولا تنتهك حقاً من حقوقهم المشروعة، فان كانت كذلك {فنعمّا هي}، وإن لم تكن فحكم الدين والعقل يحكم بأن يأخذ الابناء حقوقهم وفق قاعدة "لا تَظلِمون ولا تُظلَمون"، كأن يرغب الشاب بالزواج وتشكيل أسرة مستقلة، او أن يكون متعلماً بتخصص يتطابق مع صفاته وتركيبته النفسية.

خطاب العقل هو الذي يذيب جبال العناد والإصرار، ويخفف من غلواء التمرد، حتى لدى الطفل الصغير، فالانسان مجبول على حبّ الاستطلاع والتعرّف على الجديد والمثير، وهو ما غرزه الله –تعالى- في نفوس البشر، فليست القضية سلبية بطبيعتها مطلقاً، إنما الذي ينتج العناد والتمرد؛ لغة القوة والعنف والزجر على طول الخط إزاء ممارسات هي بالإساس صحيح، إنما تحتاج لتسديد وتصويب حتى تعمّ الفائدة الجميع، مما يخلق لدينا مشاهد اضطهاد فردي وأسري تأخذ طريقها الى الاعلام والنشر الواسع جداً بفضل تقنية الاتصال السريع، لتحجب عن الرأي العام مشاهد الاضطهاد السياسي والعرقي والطائفي التي يتعرض له الملايين من البشر في العالم.

الخسارة الفادحة للطرفين

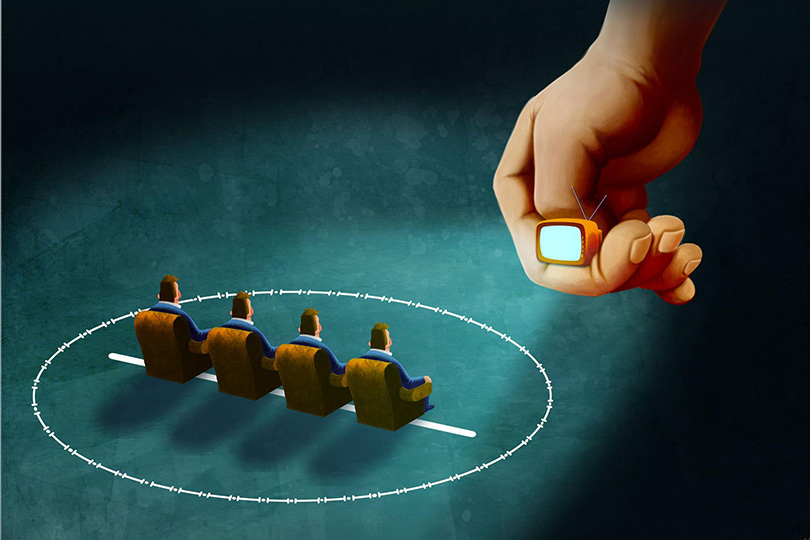

المآل الأسوء والأتعس لهذا المشهد؛ دخول اطراف خارجية على الخط بدعوى الدفاع عن المضطهدين داخل بيوت العنف الأسري! فاغلب ظن "المضطهدين" أن فرسان الأحلام سيمنحوهم القوة والعزّة والكرامة التي يدعون ضياعها، وأنهم في ظل مؤسسات ووسائل إعلام ذوات طابع دولي بامكانهم تحقيق ما يطلبون، غافلين عن حقائق عمل هذه المؤسسات الدولية وشعاراتها الانسانية، أهمها؛ ارتباطها بدول كبرى ذات تأثير على السياسة والاقتصاد العالميين، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وهؤلاء يغطون تلكم المؤسسات بالدعم الاعلامي، والسياسي، فهي تسير وفق مصالح سياسية واقتصادية، وأيضاً رؤى ثقافية خاصة. مثال ذلك؛ المضطهد بالتمييز والكبت والحرمان في البحرين، ليس بأولى من المضطهد بالحرية الفردية الخاصة بمن يريد ممارسة الشذوذ الجنسي، وأن يتزوج بشاب مثله! أو مايتعلق بالسلوك الفردي للطفل والمرأة، فهناك التجاهل وغضّ الطرف، إلا من بعض البيانات الخجولة لرفع العتب أمام مشاهد قمع واضطهاد تفضحها وسائل التواصل الاجتماعي، بينما هنا تسليط الأضواء والتعريف بهؤلاء على أنهم "مظلومون مضطهدون".

وهنا تجدر بنا التفاتة الى أن الشذوذ الجنسي، او ظلم الطفل والمرأة، من الممارسات الخاطئة التي تحصل في كل مجتمعات العالم، وعلى مر الزمن، انما الاختلاف في طريقة معالجة هذه الاخطاء، وقدرة المجتمعات على حلّها بنسب متفاوتة حسب مستويات وعي وثقافة ذلك المجتمع.

والحقيقة الاخرى الأكثر اهمية؛ المعرفة الكاملة للاطراف الخارجية بالتركيبة النفسية للانسان الشرقي، او المسلم، وأنه يقرأ الحرية بغير ما يقرأها الانسان الغربي، فالاول له آليات للقراءة تمكنه من استخراج النظم الاخلاقية البناءة، كما له تراثه وتجاربه التاريخية، بينما الانسان الغربي مقطوع من التاريخ والتراث الديني، وليس امامه سوى حقول تجارب لمختلف الافكار والبدائل، فالحرية بالنسبة اليه هي تلك الوسيلة التي خلصته من ظلم الاقطاع في الثورة الفرنسية عام 1789، وهي نفسها التي تفسح له المجال للزواج الشاذ –مثلاً- في القرن الواحد والعشرين، او التصرف بأمواله كيف يشاء وإن تسبب في ازدياد الفقر والبطالة، او ان توظف المرأة انوثتها لكسب المال.

هذا التفاوت في الفهم يجعل التدخل الخارجي في قضية اجتماعية بحتة، ليس فقط مضيعة للوقت، وإرباك للمشاعر، وإنما سبباً لخلق الازمات داخل المجتمع الواحد، بل والأسرة الواحدة، فالشاب –مثلاً- نراه يجري بكل ثقة وحماس نحو سراب يحسبه الظمآن ماء، مع عجز كامل للمحيطين باقناعه بخطل فهمه للموضوع.

ولمن يريد نتيجة من الدفاع عن المضطهدين بما يخدم أكبر شريحة في المجتمع والأمة، عليه النظر في فحوى القضية وابعادها وجذورها، فعندما تكون عادلة وحقّة، فانها تتفاعل مع الزمن ومع الاجيال، وإن قصرت أيدي المتضامنين والمناصرين، ثم تحقق الانتصار ولو بعد حين، لانها ذات ابعاد انسانية واخلاقية وحضارية عميقة، أما المطالب الفردية والقضايا الشخصية فانها تبقى في دهاليز الاثارات السياسية والمخابراتية تستهدف القيم والنظم الاجتماعية قبل النظم السياسية حتى وإن كانت برداء ديكتاتوري ديني متطرف مثل حكم طالبان في افغانستان والتجربة الديمقراطية الاميركية التي استهدفت قيم المجتمع هناك، فهي حاربت الحجاب، وأطلقت العنان لغرائز الشباب، ثم اختفت على حين غفلة –هذه الديمقراطية- وغظت النظر عن تطرف طالبان ومساوئه، فخسر المجتمع قيمه وتقاليده، وربح طالبان الحكم.

اضف تعليق