شمسُنا ليست نجمًا نموذجيًّا؛ فكتلة معظم النجوم تكافئ عُشر كتلة الشمس وستعيش عمرًا أطول من عمرها مئات المرات، وفوق ذلك، تكوَّنَ معظم النجوم قبل الشمس بمليارات السنين، بناءً على تاريخ تكوُّن النجوم المرصود منذ الانفجار الكبير، فلماذا نشأنا في وقت متأخر جدًّا من التاريخ الكوني...

بقلم آفي لوب

شمسُنا ليست نجمًا نموذجيًّا؛ فكتلة معظم النجوم تكافئ عُشر كتلة الشمس وستعيش عمرًا أطول من عمرها مئات المرات، وفوق ذلك، تكوَّنَ معظم النجوم قبل الشمس بمليارات السنين، بناءً على تاريخ تكوُّن النجوم المرصود منذ الانفجار الكبير.

فلماذا نشأنا في وقت متأخر جدًّا من التاريخ الكوني حول نجم ضخم نسبيًّا كالشمس؟ تشير الإحصاءات إلى أنَّ وجودنا كان من المرجح أن يبدأ في وقتٍ أبكر من ذلك، أو حول نجم ذي كتلة أقل.

يؤكد مبدأ كوبرنيكوس أننا لسنا في موقع خاص من الكون يمنحنا أفضليةً أو قدرةً مميزةً على رصده، وهذا المبدأ مشتق من اكتشاف نيكولاس كوبرنيكوس قبل خمسمئة عام أننا لا نحتل المركز المادي للكون، كما كان يُظَن سابقًا، وإذا كان مبدأ العادية هذا ينطبق على كل ملابساتنا الكونية، فبالتأكيد هناك أسباب مادية جعلت الشَّكْل المحدد لحياتنا الذكية لا ينشأ حول نجم مبكر أو قزم.

ويتبادر هنا إلى الذهن تفسيران واضحان: أولهما أنَّ المواد التي تجمعت لتكوين النجوم المبكرة كانت تفتقر إلى العناصر الثقيلة التي تُعَد ضروريةً لشكل الحياة الذي نعرفه، وهذا يتضمن العناصر الثقيلة التي تكوِّن الكواكب الصخرية ككوكب الأرض، والأكسجين والكربون اللازمَين للكيمياء العضوية القائمة على الماء، وثانيهما أنَّ النجوم القزمة أشد خفوتًا، مما سيجذب النطاق الصالح للعيش من حولها أقرب إليها، وفي ظل هذا القُرب، فإنَّ الكواكب الشبيهة بالأرض ستتعرض لتجريد غلافها الجوي بفعل الرياح النجمية، أو سيُصبح سطحها أجدب بفعل توهجات الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من هذه النجوم القزمة.

ومع ذلك، فمن المؤكد أنَّ نجومًا عديدةً شبيهةً بالشمس وتحوي مثلها كميةً وفيرةً من العناصر الثقيلة قد تكوَّنت قبل الشمس بفترة طويلة، لأننا نرى نواتج موتها في صورة نجوم قزمة بيضاء، لذا، من الصعب أن نتصور أننا أول حضارة متقدمة ظهرت في المشهد الكوني، فهل نستطيع أن نجد أدلةً على الأبطال الأوائل الذين شاركوا في قصة حياة الكون؟

أحد مناهج الإجابة عن هذا السؤال هو البحث عن بصمات للحياة حول النجوم الأقدم في مجرتنا، درب التبانة، ويُمكن أن يستهدف هذا البحث العثور على بصمات حيوية، كالأكسجين والميثان في الأغلفة الجوية للكواكب المحيطة بهذه النجوم، أو بصمات تكنولوجية كالبث الراديوي أو الليزري، أو التلوث الصناعي أو أضواء المدن.

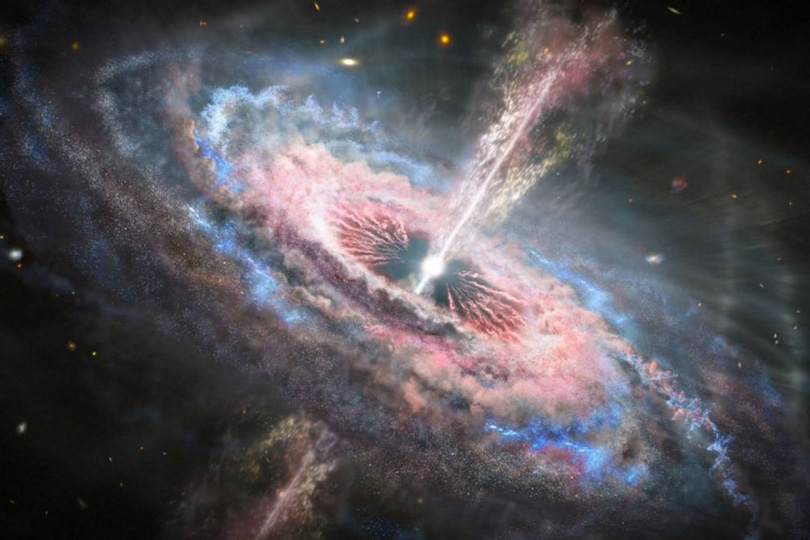

وثمة وسيلة ثانية تتمثل في البحث عن حضارات تكنولوجية مبكرة أنتجت تقنيات إرشاد ضوئية قوية أو غيَّرت بيئتها بطرقٍ يُمكن اكتشافها عبر المسافات الكونية، وإذا كان يمكن رؤية مثل هذه البصمات عبر امتداد الكون الشاسع، فهذا يعني حتمًا أنَّ هذه الحضارات كان لديها تطورات هائلة مقارنةً بقدراتنا التكنولوجيا، فنحن ما زلنا نواجه مشقةً في استخلاص جزء ضئيل من الطاقة الشمسية التي تعترضها الأرض.

أمَّا الطريقة الثالثة والأكثر بساطة، فهي البحث داخل مجموعتنا الشمسية عن حزم تكنولوجية شَحَنتها حضارات متقدمة إلى الفضاء بين النجوم منذ مليارات السنين؛ إذ يُمكن أن تصادف المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" Perseverance حطام أجسام كهذه على سطح المريخ، ونستطيع كذلك أن نبحث في قمرنا -الذي يُعَد بمنزلة متحف لجمع القطع الأثرية الفضائية القديمة التي اصطدمت به على مر الزمان- لأنه ليس محاطًا بغلاف جوي يحرقها قبل الاصطدام، وليس له نشاط جيولوجي من شأنه أن يمزجها مع باطنه بعد الاصطدام.

خلاصة القول إننا ينبغي أن نستكشف الحياة الكونية المبكرة بكل الطرق الممكنة لنتعرَّف على مَن سبقونا وما نستطيع أن نتعلمه منهم.

وقد كانت الثقافة الإغريقية القديمة إبان زمن هوميروس، المؤلف الشهير لملحمة الإلياذة والأوديسة، تُقدِّر حُسن ضيافة الضيوف الغرباء، حتى إنَّ الإله الإغريقي زيوس كان يُسمَّى "زيوس زينيوس" أيضًا في اضطلاعه بدور حامي حمى الغرباء، وكان مفهوم "زينيا" يعبّر عن كرم الضيافة.

وكانت طقوس تعامُل الإغريق القدماء مع ضيوفهم بحفاوةٍ ومودةٍ تعود عليهم بالنفع؛ لأنها كانت تُمكِّنهم من الاطلاع على معلومات جديدة من الزوار الذين توافدوا إلى أعتاب بيوتهم من مناطق بعيدة، وصحيح أنَّ المرء في العصر الحاضر قد يعتبر أنَّ دافعًا كهذا قد عفا عليه الزمن، في ظل سهولة تدفق المعلومات عَبر كوكب الأرض من خلال شبكة الإنترنت والتجارة العالمية والسفر الجوي، ولكن تدفُّق المعلومات عن الحياة عَبر الفضاء بين النجوم يغيب حاليًّا، عنّا نحن على الأقل، وفي هذا السياق يجب أن نحذو حذوَ الإغريق القدماء ونتبنَّى مفهوم إكرام ضيافة الغرباء مع إضفاء مسحة عصرية عليه.

إذ يقترح مفهوم كرم الضيافة بين النجوم أننا ينبغي أن نحتفي بزوَّارنا الذين يحملون معلومات من أزمنة سابقة، حتى وإن أتوا في صورة أجهزة عتيقة لديها ذكاء اصطناعي وليس ذكاءً طبيعيًّا، فيُمكن أن تجني حضارتنا التكنولوجية استفادةً عظيمةً من المعرفة التي قد تتحصل عليها من مثل هذه اللقاءات، فنحن في النهاية نتشارك الجوار الكوني نفسه مع هؤلاء الزوار.

في إحدى الأمسيات المُحمَّلة بالنسمات المنعشة منذ وقت قريب، لاحظت زائرًا غريبًا يقف أمام بيتي، فسألته عن هويته، فأوضح لي أنه كان يعيش في بيتي منذ نصف قرن مضى، فرحَّبتُ به واستضفتُه في فنائنا الخلفي، حيث قال إنَّ والده دفن قطتهم الأليفة هناك ووضع شاهدَ قبرٍ عليه اسمها منقوشًا، فذهبنا إلى حيث أشار ووجدنا شاهد القبر بالفعل.

وهكذا، يمكن أن يكون زوارٌ عابرون قد زاروا جوارنا المجرِّي مرارًا على مرِّ عشرة مليارات سنة ماضية، وللعثور عليهم، يجب علينا مراقبة السماء والبحث عن أي أجرام غريبة بالقرب من كوكبنا الذي نعيش عليه، وهذا بالضبط هو الأساس المنطقي الذي قام عليه مشروع جاليليو المُعلَن عنه مؤخرًا، والذي يهدف إلى التعرّف على طبيعة الأجرام غير التقليدية بين النجوم على مقربة من كوكب الأرض.

فإذا عثرنا على زوار قدامى، ربما يمنحوننا منظورًا جديدًا نفهم من خلاله تاريخ الحياة في جوارنا الكوني، وسيضيفون بذلك معنىً أعمق إلى حياتنا في إطار الصداقة التاريخية المتينة التي ندين لهم بها في الفضاء الذي نتشاركه.

وهكذا قد يكون مفهوم حُسن ضيافة الغرباء بين النجوم هو المفتاح لازدهار ثقافتنا، مثلما أضفى ثراءً فكريًّا على الفلسفة والأدب إبان الحضارة الإغريقية القديمة.

اضف تعليق