الجميع سوف يبقى يدور في حلقة مفرغة ما لم تعالج الاسباب الحقيقية للازمة. الانتخابات ليست وسيلة لتداول السلطة فحسب بل هي وسيلة لتعزيز الحس الوطني والوحدة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، بل الاكثر من ذلك هي مفتاح الاستقرار اذا ما أحسن الاستعمال والاختيار وبوابة للفوضى اذا حدث العكس...

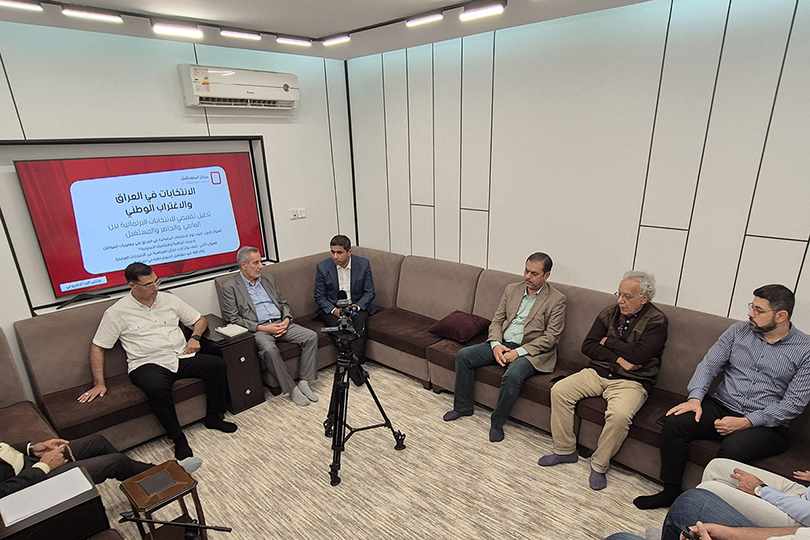

عقد مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ملتقاه الفكري في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام تحت عنوان "الانتخابات في العراق والاغتراب الوطني.. تحليل تقييمي للانتخابات البرلمانية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة عدد من مدراء مراكز دراسات بحثية، وأكاديميين، وإعلاميين، اعدّ الورقة البحثية الدكتور طارق عبد الحافظ الزبيدي- أستاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد، وقدمها الدكتور لطيف القصاب- باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وابتدأ حديثه قائلا:

في كل دول العالم تساهم الانتخابات ونتائجها في تعزيز الاستقرار السياسي، ولكن في العراق تساهم الانتخابات في تحقيق العكس الفوضى وعدم الاستقرار، ولذلك فعلى الجميع ان يبحث في الاسباب ويعطي حلول حقيقية تساهم في معالجة هذه المشكلة التي تساهم في اعاقة مسار العملية السياسية في العراق، التحليل العلمي المنطقي.

الانتخابات في العراق شكلت انتقالة مهمة في تاريخه، واغلب العراقيين علقوا آمالا كثيرة بالتحول نحو الديمقراطية عام 2003، ولكن الاخفاقات التي رافقت الانتقال نحو الرسوخ الديمقراطي جعل الكثير من العراقيين يتراجعون عن التفاؤل، كون التجربة لم تحقق الرغبة والامل نحو تحقيق استقرار سياسي يساهم في تعزيز الهوية الوطنية.

لذلك رافق التجربة الديمقراطية منذ بدايتها تشظي بالمواقف السياسية وتم استعمال الورقة الطائفية والمذهبية كشعار وشعار مضاد مع كل انتخابات، والبعض كان يعتقد ان هذه الممارسات سوف تختفي بعد دورة او دورتين من المراحل الانتخابية، لكن الواقع يشير الى بقاء هذه الظاهرة لغاية الدورة الانتخابية السادسة التي سوف يتم انجازها في شهر تشرين الثاني القادم، بمعنى ان هذه الظاهرة بدأت واستمرت بمدة لا تقل عن اثنين وعشرين سنة، وبالتالي التساؤل الابرز كيف يمكن التحول نحو تعزيز الديمقراطية ومتى يتم التخلص من الاغتراب الوطني الذي يرافق كل انتخابات نيابية.

في كل دول العالم تساهم الانتخابات ونتائجها في تعزيز الاستقرار السياسي، ولكن في العراق تساهم الانتخابات في تحقيق العكس الفوضى وعدم الاستقرار، ولذلك فعلى الجميع ان يبحث في الاسباب ويعطي حلول حقيقية تساهم في معالجة هذه المشكلة التي تساهم في اعاقة مسار العملية السياسية في العراق، صحيح ان التحليل العلمي المنطقي قد يتقبله البعض عندما يصب في مصالحه الشخصية والحزبية ويرفضه الاخر اذا ما حقق العكس، ولكن تبقى الامانة العلمية تحتم على الباحث الاكاديمي ان يعطي الحقائق كما هي دون مجاملة، لان تحقيق الاستقرار هو هدف وطموح الجميع وثماره الايجابية سوف يقطفها الجميع، وانعكاسات الاستقرار سوف تساهم في رسم مستقبل آمن للبلد للسنوات القادمة.

وعند متابعة ماضي التجربة الديمقراطية طيلة اكثر من اثنين وعشرين سنة يتضح ان المشاكل التي رافقت الماضي هي ذاتها ترافق الحاضر، وان لم تتم معالجتها سوف ترافق المستقبل ويمكن التوقف عندها وهي سبعة مشاكل:

اولا: ضعف الوعي الديمقراطي

ضعف الوعي لا يرتبط بالمرشح بل بالناخب الذي يقع على عاتقه العتب الاكبر، والتركيز على الناخب ومستوى وعيه كونه هو الذي يساهم في تعزيز المدخلات الانتخابية، كلما كان الناخب يمتلك وعياً سياسياً عالياً كلما كانت نتائجه على مستوى راقي من الاختيارات النوعية والعكس صحيح، وبسبب ضعف الوعي السياسي بالديمقراطية ومخرجاتها نجد الكثير من المواطنين انتخب على اساس الدين والقومية والطائفة ولم ينتخب على اساس البرنامج الانتخابي.

فضلا عن ذلك الكثير من المواطنين يجهلون واجبات النائب المنتخب تجاههم، فالبعض يعتقد ان واجبه توفير وظائف او توفير بنى تحتية، في حين ان النائب واجبه الاساس مراقبة ومساءلة الحكومة عند حدوث أي اخفاق، بالإضافة الى ما سبق الكثير من المواطنين يعتقدون ان دورهم انتهى بعد انتخاب من يمثلهم، في حين ان المواطن له الحق في التظاهر والاحتجاج وله الدور ان يكون فاعلا في مؤسسات المجتمع المدني لكي يساهم في رسم وتوجيه السياسة العامة للدولة. لذلك وبسبب ضعف الوعي لدى الناخب والمرشح على حدا سواء غابت البرامج الانتخابية وظهرت الدعوات الطائفية والقومية مما جعل ظاهرة الاغتراب الوطني في كل انتخابات حاضرة وبقوة.

ثانياً: تأخير قطف ثمار نتائج الانتخابات

العراق اجرى خمسة انتخابات برلمانية (2005-2010-2014-2018-2021)، ولكن ثمرة النتائج لم تحقق الطموح المنشود، حيث كل الحكومات تأخر تشكيلها، وفي اغلب الدورات تم خرق الدستور من حيث المدد الدستورية، وآخرها انتخابات تشرين لسنة 2021 والتي مر عليها ما يقارب سنة دون تشكيل حكومة منتخبة من قبل البرلمان، والتأخير هنا بالرغم كونه غير دستوري لكن ايضا يساهم في فقدان الثقة لدا من ذهب وصوت وينتظر حكومة تخدمه، كيف يتم معالجة هذه المشكلة في انتخابات 2025 ولغاية الان جميع المؤشرات تؤكد ان حصول كتلة منسجمة من 220 نائب لغرض تمرير اختيار رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء صعبة التحقق في وقت قريب، بل ايضا تحتاج الى مدة لا تقل عن ستة اشهر بعد اعلان النتائج.

ثالثاً: غياب تحديد الفائز والخاسر

مشكلة الكتلة الاكبر هي من ابرز المشاكل التي ساهمت في عدم استقرار العملية الانتخابية، حيث ان الانتخابات من حيث المبدأ هي سباق انتخابي يفترض ان تكون نتائجه تحتوي على فائز وخاسر، ولكن تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010 وتأكيد ذلك في تفسير عام 2022، اكد ان الكتلة الاكبر ليست الكتلة الفائزة بل الكتلة التي تتشكل بعد التحالفات وتُسجل في مجلس النواب انها الكتلة الاكبر، ولو أن المادة الدستورية (76) من الدستور العراقي كانت واضحة بشأن الكتلة الاكبر بعدّها الكتلة الفائزة لتم اختصار وقت كبير وتم تحديد المسؤول عن تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مما يساهم ذلك في الاستقرار السياسي.

رابعاً: غياب الاغلبية البرلمانية

جميع نتائج الانتخابات في العراق لم تنتج عن كتلة فائزة تحقق الاغلبية السياسية بمعنى النصف زائد واحد، لذلك تجد جميع الكتل صعوبة في صنع التحالفات، لذلك تفشل الكتل السياسية في تشكيل حكومة الاغلبية السياسية المنشودة بسبب عدم استطاعة كتلة واحدة بمفردتها ان تحقق الاغلبية، لذلك نجد الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات الاخيرة عام 2021 والتي حصلت بموجبها على (75) مقعد تحتاج الى ضعف المقاعد لكي تشكل الاغلبية السياسية، مما جعلها مضطرة للتحالف مع كتل اخرى لغرض الوصول الى تحقيق نصاب الاغلبية السياسية، ولو قدر لكتلة واحدة تحقيق الاغلبية السياسية لتحقق الاستقرار السياسي، ونتائج انتخابات 2025 سوف يعاد سيناريو عام 2021 حيث لا توجد كتلة واحدة تستطيع تحقيق الاغلبية بل لابد ان تتحالف مع كتل اخرى والتحالف ثمنه باهظ ويحتاج وقت مما يجعل التوافقية هي الاساس والاغلبية استثناء صعب التحقق.

خامساً: الصراع بدل التنافس

في كل الانتخابات السياسية التي تجري في الأنظمة الديمقراطية يتم التعامل مع الاخر بعده منافس وليس عدو مفترض، لذلك فان العلاقة بينهما قائمة على اساس التنافس وليس الصراع، لذلك نجد ان الخاسر يتقبل الخسارة ويعترف بالفشل ويوعد جمهوره بانه سوف يراجع افكاره وممارساته لغرض الاستعداد للانتخابات الاخرى بل الاكثر من ذلك يبادر الى تهنئة الفائز ويتمنى له تحقيق ما يصبه له بل ويؤكد الوقوف الى جانبه لغرض تحقيق المصالح العليا للبلد، لكن في العراق الصراع حاضر والتشكيك وعدم الثقة بين الكتل السياسية والاحزاب هي السمة السائدة.

سادساَ: غياب المعارضة السياسية

جميع الكتل السياسية اليوم ترفض الذهاب للمعارضة وتهدف على ان تكون ضمن الحكومة، ولذلك فان غياب المعارضة السياسية في النظام البرلماني يؤثر تأثير كبير على مسار العملية السياسية، حيث الجميع مشارك والجميع معارض، مما يؤدي الى ضياع تحديد المسؤولية مما جعل الجميع يدعي الانتماء الى النجاح والجميع يتبرأ من الفشل.، لذلك لا يمكن تحقيق الاستقرار دون تفعيل المعارضة السياسية باعتبار ان دورها الرقابي اساسي وليس ثانوي، ودونها لا يمكن اصلاح النظام البرلماني بالمطلق.

سابعاً: ظهور الثلث المعطل

الثلث المعطل او يسميه البعض الثلث الضامن بغض النظر عن التسمية يبقى هو ثلث رافض للتصويت لغرض اختيار رئيس الجمهورية، للعلم ان هذا الثلث هو ليس حكراً على الاطار، بل سوف يستعمل بالمستقبل من جميع الكتل السياسية، بمعنى لا نستغرب اذا ما شكل السنة او الاكراد بالمستقبل ثلث معطل، ولا نستغرب اذا ما شكل التيار الصدري ثلثا معطلا مستقبلا، الاساس ان الفكرة من حيث المبدأ تساهم في عدم الاستقرار وتودي الى التعطيل، وهنا تساؤل مهم قد يتساءل عنه البعض، لماذا لم نشهد ثلث معطل سابقاً في الانتخابات منذ 2005 ولغاية 2018، الجواب يرتبط بتفسير المحكمة الاتحادية حيث كان التفسير سابقا يعتمد على ضرورة حصول رئيس الجمهورية على اغلبية اصوات الثلثين في الجولة الاولى حسب المادة 70 اولا واذا تعذر ذلك يتم تمريره بالأعلى الاصوات حسب الفقرة ثانياً من نفس المادة، ولكن التفسير الاخير للمحكمة الاتحادية اكد على نصاب الحضور يجب ان يكون ثلثين وليس عدد المصوتين، للعلم ان فكرة الثلث المعطل سوف يعاد انتاجه من جديد في انتخابات عام 2025، ولكن من قبل كتل تختلف عن الكتل التي شكلته فيما سبق.

في الختام لابد من التأكيد ان دراسة الماضي الانتخابي منذ عام 2005 لغاية انتخابات 2021، في نتائجه ومخرجاته سوف لن يختلف عن نتائج 2025، طالما بقيت الاسباب التي ذكرت انفة، لذلك حتى فكرة تكرر الانتخابات كل اربع سنوات او اعادتها تحت ما يسمى بالانتخابات المبكرة سوف لن يكون حلا مطلقاً ولو تم اعادة الانتخابات الف مرة سوف تبقى المشاكل العالقة ذاتها مالم يتم معالجة الاسباب التي تساهم في عدم الاستقرار الانتخابي، لذلك نجد ان هناك تشابه كبير من كل المشاكل والازمات السياسية التي تنشأ بعد كل انتخابات منذ عام 2005 ولغاية الان، وهذا يعني ان الجميع سوف يبقى يدور في حلقة مفرغة ما لم تعالج الاسباب الحقيقية للازمة.

في النهاية لابد من التأكيد ان الانتخابات ليست وسيلة لتداول السلطة فحسب بل هي وسيلة لتعزيز الحس الوطني والوحدة ووسيلة لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، بل الاكثر من ذلك هي مفتاح الاستقرار اذا ما أحسن الاستعمال والاختيار وبوابة للفوضى اذا حدث العكس.

وفي ضوء هذه الورقة البحثية، تجلت الأسئلة الجوهرية التي تشكلت محورا للنقاش السياسي امام السادة الحضور بالآتي:

السؤال الأول: كيف تؤثر الانتخابات البرلمانية في العراق على معنويات المواطن ورؤيته الوطنية وشخصيته التعاونية؟.

السؤال الثاني: كيف يؤثر أداء الكتل السياسية في الانتخابات السابقة والحالية على مستقبل الديمقراطية في العراق؟.

المداخلات

أزمة وعي أم فشل تجربة

- د. خالد العرداوي/ مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية:

إن الحديث عن الانتخابات في العراق هو حديث عن قضية معقدة لا يمكن فصلها عن طبيعة الدولة العراقية نفسها، فالتجربة الانتخابية عندنا لم تكن يوماً مجرد ممارسة ديمقراطية، بل ظلت أسيرة الفهم المرتبك لفكرة الدولة الحديثة. حين نتحدث عن الديمقراطية، فإننا في الواقع نتحدث عن نمط من أنماط بناء الدولة الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، الدولة التي تجمع بين مكونات متعددة في إطار وطني واحد، يحكمه عقد المواطنة القائم على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفرد والدولة.

لكن المشكلة الجوهرية تكمن في أن هذا المفهوم لم يترسخ بعد في الوعي الجمعي العراقي، فما زال العراقيون، للأسف، يعيشون داخل أنساق فكرية مستمدة من عصور الانقسام المذهبي والقبلي، أشبه بـ"عُقد القرون الوسطى" التي تتحكم في رؤيتنا لأنفسنا وللآخر.

فالشيعة ما زال بعضهم ينظر إلى السنة نظرة موروثة، والسنة كذلك، والكرد يعيشون في حلم القومية الذي تجاوزه الزمن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حين دخل العالم عصر ما بعد القوميات وباتت الدولة الوطنية الجامعة هي الإطار الأهم لتنظيم التنوع.

المشكلة الحقيقية ليست في تعدد الهويات، بل في غياب الوعي بالدولة التي تستوعب هذا التنوع، ففي دول أخرى أكثر تنوعاً من العراق، استطاعت المكونات المختلفة أن تتعايش لأنها تمتلك وعياً بالدولة، وتطالب بحقوقها داخل إطارها الوطني الجامع، بينما نحن في العراق ما زلنا ننظر إلى الدولة بوصفها ميداناً لصراع الهويات الفرعية، لا بيتاً يحتضنها جميعاً.

هذا الخلل البنيوي في الوعي انعكس على التجربة الديمقراطية التي دخلها العراق بعد عام 2003، لقد جاءت الديمقراطية إلى العراق بطريق شاق ومعقد، لكنها وصلت محملة بوعي اجتماعي ونخبوي غير مهيأ لاستيعابها، فبدلاً من أن تسهم الانتخابات في بناء دولة المواطنة، أصبحت أداة للصراع بين الهويات والمصالح الضيقة.

اليوم، عندما نتحدث عن الانتخابات، نجد أن الناس انقسموا بين من يقاطع، ومن يشارك بلا قناعة، ومن يشتري الأصوات، وهذه الظواهر جميعها تعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن والعملية الانتخابية، فالانتخابات هي الأداة الجوهرية لأي نظام ديمقراطي، فقدت معناها لأنها لم تعد تعبر عن إرادة حقيقية للتغيير، بل تحولت إلى طقس شكلي لا يثمر نتائج ملموسة في نظر الناس.

والسبب في ذلك يعود إلى الأداء السياسي الضعيف للقوى التي حكمت بعد عام 2003، إذ لم تنجح في ترسيخ ثقافة ديمقراطية ولا في بناء احترام عام لقيمة الانتخابات، فكما أن أي قيمة اجتماعية لا يمكن أن تستمر دون احترام مجتمعي، كذلك الانتخابات لا يمكن أن تمارس بشكل صحيح دون قناعة الناس بجدواها.

كان من المفترض أن تكون الكتل السياسية هي الحارس الأول للديمقراطية، لكنها للأسف أصبحت المساهم الأكبر في إضعافها، فبدلا من أن تمارس تنافسا وطنيا يخدم المصلحة العامة، انغمست في صراعات طائفية وفئوية وشخصية، حتى فقدت الانتخابات روحها ومعناها.

أما الأجيال الجديدة التي نشأت بعد 2003، فقد نظرت إلى العالم من حولها، ورأت كيف تبني الأمم أوطانها، فبدأت تقارن وتطرح سؤالها الجوهري: "لماذا لا يكون لنا وطن"؟، ومن هنا ولد شعار "نريد وطن" في احتجاجات تشرين 2019، تعبيرا عن توق عميق إلى هوية وطنية جامعة تتجاوز الطائفة والقومية والحزب، لكن مع الأسف، لم تستوعب القوى السياسية هذا النداء، وظلت أسيرة منطق المحاصصة وهويات المكونات، غير مدركة أن الجيل الجديد لم يعد معنيا بالطائفة، بل بالأداء والإنجاز.

تراجع الثقة واستمرار الاحتكار السياسي

- د. علاء الحسيني/ باحث في مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:

في معرض الحديث عن أثر الانتخابات على معنويات المواطن العراقي ومستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، يمكن القول إن المشهد ما يزال بالغ التعقيد، فإذا عدنا بالذاكرة إلى انتخابات عام 2021، التي جرت وفق قانون رقم (9) لسنة 2020، نجد أن تلك الانتخابات بنيت على فكرة تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، مع اعتماد نظام الترشح الفردي، وهو ما أثار حينها تفاؤلا واسعا بين المختصين في العلوم السياسية والقانونية، فقد اعتبر هذا النظام خطوة نحو تعزيز التمثيل الشعبي الحقيقي، لأنه يجعل المرشح أقرب إلى دائرته الانتخابية، ويجعل الجمهور أكثر تأثيرا في اختيار ممثليهم، غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلا، فالقوى السياسية المهيمنة على القرارين التشريعي والتنفيذي سرعان ما تراجعت عن هذا المسار، وعادت مجدداً إلى نظام سانت ليغو والدوائر الواسعة والتمثيل النسبي، متذرعة بمبررات مختلفة، لكن الواقع يظهر أن ذلك التراجع كان خطوة مقصودة لامتصاص الغضب الشعبي الذي تفجر في انتفاضة تشرين الشبابية، دون نية حقيقية في الإصلاح أو التغيير.

إن ما حدث شكل انتكاسة ديمقراطية واضحة، لأن القوى السياسية الجديدة التي دخلت البرلمان بعد انتخابات 2021 لم تستطع أن تمنع هذه العودة إلى النمط القديم، كما أن الكتل التقليدية لم تتعلم شيئا من تجربة تشرين أو من المقاطعة الشعبية الواسعة التي رافقت الانتخابات.

في بعض المحافظات، وصلت نسبة المشاركة إلى مستويات رمزية للغاية، وهو ما يعكس حجم الإحباط واليأس المتراكم لدى المواطن العراقي، والأدهى من ذلك أن الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت تتعامل مع العملية الانتخابية بوصفها مجرد أداة لتجديد شرعيتها الشكلية، دون أن تلقي بالا لمزاج الشارع أو تراجع الثقة العامة، وكأنها تنظر إلى المشهد السياسي على أنه مركب يسير بهم وحدهم، سواء شارك الناس أم لم يشاركوا، راضين كانوا أم ناقمين.

لقد ترسخ في أذهان البعض منهم أنهم خلقوا ليقودوا ويتحكموا بمقدرات البلاد، وأن على الآخرين السمع والطاعة فقط، إن مثل هذه الذهنية لا يمكن إصلاحها بسهولة، ولا تنفع معها الدروس المحلية ولا حتى التحولات الإقليمية العاصفة التي تشهدها المنطقة، فالحروب والأزمات المحيطة بالعراق لم تحدث لديهم مراجعة حقيقية لسياساتهم، رغم وضوح مخاطر الاستمرار في النهج ذاته.

من هنا يمكن القول إن انعكاسات هذا الواقع على المواطن العراقي ستكون سلبية بعمق، وستؤدي على الأرجح إلى موجة جديدة من المقاطعة في الانتخابات المقبلة، خصوصا في ظل الإحباط المزمن واليأس العميق الذي يعيشه الناخب، وهذا أمر مؤسف للغاية في بلد يمتلك إرثا حضاريا ودينيا وأخلاقيا عريقا، كان من المفترض أن يكون مصدر إلهام لبناء تجربة ديمقراطية رصينة، لا أن يتحول إلى شاهد على إخفاق النخب السياسية في صون ثقة الناس بمستقبل وطنهم.

الانتخابات طريقنا الوحيد للتغيير

- الاستاذ جواد العطار، نائب برلماني سابق:

من السهل الحديث عن الإحباطات السياسية وفقدان الثقة بين الجمهور والقوى الحاكمة، ومن السهل أيضاً تعداد الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الواقع المعقد، لكن الصعب حقا هو الحديث عن البدائل، فنحن اليوم لا نملك سوى نافذة واحدة يمكن من خلالها إحداث التغيير، وهي الانتخابات، فهي ليست مجرد إجراء دوري أو شكلي، بل هي جوهر العملية الديمقراطية، وأساس مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهي الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله إعادة تصحيح المسار السياسي متى ما توفرت الإرادة والوعي الشعبي الحقيقي.

لكن ما الذي يحدث فعلاً؟، في الوقت الذي نرفع فيه شعارات الديمقراطية، نجد أن الوعي الديمقراطي نفسه في أزمة، بدل أن تكون المقاطعة موقفا واعيا يستخدم للضغط من أجل الإصلاح، أصبحت لدى البعض خيارا بديلا عن المشاركة، دون التفكير بما بعد المقاطعة.

فالمقاطعة، إذا لم تترافق مع مشروع وطني إصلاحي واضح، فإنها قد تفتح الباب أمام الانقلابات أو التدخلات الخارجية كما شهدنا في السودان أو كما حدث في تجارب أخرى، بما فيها العراق وسوريا، ولذلك علينا كمثقفين ومفكرين وفاعلين في الشأن العام، أن نفكر ببدائل واقعية داخل الإطار الديمقراطي لا خارجه.

صحيح أن الانتخابات في العراق مليئة بالمشاكل والنواقص، لكنها تبقى الطريق الوحيد الممكن للتغيير، شريطة أن يتحمل الناخب العراقي مسؤوليته، وأن يمارس حقه بوعي وحرص، فأزمتنا ليست فقط في النخب السياسية، بل أيضا في سلوك الناخب نفسه، كثير من العراقيين لا يحسنون الاختيار، أو يختارون الأسوأ عن قصد، مدفوعين باعتبارات عشائرية أو مناطقية أو طائفية، في حين تهمل المعايير الوطنية والمهنية والأخلاقية في التقييم.

ومن هنا يتعاظم التحدي: كيف يمكن إقناع الناس بالمشاركة بعد ست تجارب انتخابية لم تحقق لهم التغيير المأمول؟، كيف يمكن إقناعهم بأن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة عمّا سبقها؟، هذه أسئلة مشروعة ومؤلمة في آن واحد، خصوصاً في ظل شعور عام بأن كل دورة انتخابية تشبه سابقتها في النتائج والخيبات.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نفقد الأمل، فـ"لا تخلو الأرض من حجة"، كما يقال، ولا تخلو الساحة السياسية من أشخاص صادقين قادرين على إحداث فارق، ولو محدود، ولعل بعض التجارب المحلية تعطي بارقة أمل، من خلال مجموعة من الشباب والأكاديميين المعروفين بنزاهتهم واستقلاليتهم، والذين يواجهون تحديات كبيرة في كسب ثقة الجمهور ليتم منح هؤلاء فرصة حقيقية، فرب فرصة صغيرة تفتح نافذة للأمل في زمن العتمة السياسية.

غربة المواطن داخل وطنه

- الاستاذ احمد جويد/ مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:

لقد تناولنا في أكثر من جلسة سابقة قضية الانتخابات في العراق، وناقشنا أبعادها السياسية والاجتماعية والنفسية، وربما سنواصل الحديث عنها لاحقا مع اقتراب موعد الانتخابات 2025 وما يمكن أن تفرزه من نتائج، لكن ما يميز هذا اللقاء هو تركيزه على مفهوم الاغتراب الوطني، وهو مفهوم أعمق بكثير من مجرد “الغربة” بمعناها الجغرافي، فالغربة تعني أن تكون خارج بلدك، أما الاغتراب فهو أن تكون داخل وطنك، لكنك تشعر بأنك غريب عنه، غريب عن مؤسساته، وغريب حتى عن القيمة الحقيقية لصوتك الانتخابي.

اليوم، يعيش المواطن العراقي هذا الشعور بكل تفاصيله، فالكثير بات ينظرون إلى العملية الانتخابية لا كوسيلة للتغيير، بل كمصدر للإحباط واليأس، والأسوأ من ذلك أن بعضهم بدأ يتعامل مع الصوت الانتخابي بوصفه سلعة قابلة للبيع والشراء، بعد أن فقد ثقته بإمكانية الإصلاح عبر صناديق الاقتراع.

المؤشرات التي تصل من الميدان خطيرة؛ إذ يُقال إن قيمة البطاقة الواحدة قد تجاوزت الاف الدنانير، وهو ما يفتح الباب أمام تحويل الانتخابات إلى تجارة منظمة تديرها الكتل السياسية الكبيرة التي تمتلك المال والنفوذ، بهذا الشكل يصبح الناخب الفقير أمام معادلة قاسية: بين حاجته المادية الملحة وبين يأسه من التغيير، فيختار أن يستثمر صوته بدل أن يمنحه للوطن.

لقد مرت علينا تجربتان انتخابيتان في بدايات العملية الديمقراطية شهدتا حماسا شعبيا كبيرا؛ فكانت الانتخابات تقام وكأنها عرس وطني، وصلت فيه نسب المشاركة إلى نحو 70%، أما اليوم ومع توافر كل أشكال التسهيل والتهيئة، فإن نسب المشاركة لا تتجاوز 30 إلى 35%، وهو مؤشر واضح على تآكل الثقة العامة وتراجع الأمل بالتغيير.

لقد أصبحت فكرة التغيير للأفضل شبه غائبة، ولم تعد تعني بناء مؤسسات دولة قوية أو مكافحة الفساد، بل تحولت إلى صراع على السلطة وتقاسم للمغانم. فالانتخابات، التي يفترض أن تكون إحدى أدوات الديمقراطية، أصبحت تمارس داخل منظومة فاسدة تبنى على شراء الذمم واستغلال موارد الدولة وتوظيف النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.

ومن هنا، إذا أردنا أن نعيد الاعتبار للعملية الانتخابية ونحد من حالة الاغتراب الوطني، فلا بد أن تستعيد مؤسسات الدولة قوتها وهيبتها، وعلى رأسها القضاء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما ينبغي أن تمارس المفوضية دورها الرقابي منذ مرحلة اختيار المرشحين والدعاية الانتخابية وحتى يوم الاقتراع، لضمان تكافؤ الفرص والحد من الانتهاكات والتأثير المالي.

لقد أكدت في جلسة سابقة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من داخل النظام نفسه، عبر إلغاء الولاية الثانية للمناصب التنفيذية العليا، فالولاية الثانية كرست ظاهرة استغلال موارد الدولة لخدمة الحملات الانتخابية، وجعلت من النفوذ الإداري والمالي وسيلة للبقاء في السلطة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.

إن استعادة ثقة المواطن تبدأ من عودة الدولة إلى حكم القانون، لأن المواطن الذي يعيش داخل دولة عادلة هو مواطن يشعر بالانتماء، لا بالاغتراب، وعندما يشعر أن صوته قادر على التغيير، سيشارك بقوة، لا طمعا في المال، بل إيمانا بالوطن.

حين تتحول المكافأة إلى عبء

- الاستاذ علي عبيد/ كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:

الحقيقة أن المؤشرات التي طُرحت في الورقة كانت مهمة ومؤثرة فعلا في تعكير صفو العملية الانتخابية، لكن هناك نقطة أود التوقف عندها، عندما بدأت الدورة البرلمانية الأولى عام 2005، ربما كان من المبرر آنذاك منح النواب امتيازات كبيرة رواتب عالية، مخصصات تقاعدية مغرية، وحماية خاصة وذلك لتشجيع المشاركة في تجربة ديمقراطية جديدة بعد عقود من الانقطاع، خصوصا وأن الشعب العراقي لم يخض انتخابات حقيقية قبل عام 2003، وحتى في الحقبة الملكية كانت الانتخابات تشوبها الإشكالات.

لكن بعد مرور ست دورات انتخابية، لا أجد مبررا لبقاء هذه الامتيازات المبالغ فيها، فكل ما يزداد عن حده ينقلب ضده، وهذا ما نعيشه اليوم فعلا، أصبحت هذه الامتيازات عاملا سلبيا يعمق الفجوة بين المواطن والنائب، ويؤدي إلى فقدان الثقة بالعملية الانتخابية برمتها.

قبل أيام كنت في بغداد، ولاحظت حجم الإنفاق المفرط على الحملات الدعائية، فمثلا من جنوب بغداد إلى شمالها تنتشر لوحات دعائية ضخمة لأحد المرشحين بشكل مبالغ فيه، بعض اللوحات يصل عرضها إلى أربعين مترا وارتفاعها إلى أكثر من ذلك، وتثبت بأطنان من الحديد لتقاوم الرياح، وحين سألت عن التكلفة، قيل إن اللوحة الواحدة تكلف نحو ثمانية إلى عشرة ملايين دينار وربما أكثر، هذه مبالغ خيالية تنفق على الدعاية في بلد يعاني أزمات اقتصادية خانقة، مما يثير تساؤلات عن مصادر هذا التمويل، وعن عدالة التنافس بين المرشحين.

نحن بعد ست دورات انتخابية، وبعد أكثر من عقدين على التجربة الديمقراطية، يجب أن نصل إلى مرحلة "تشذيب الأخطاء" لا إعادة إنتاجها، استمرار الامتيازات الضخمة وغياب الضوابط على الإنفاق الانتخابي هو شكل من أشكال تدمير الدولة والمجتمع، لأن البرلمان يفترض أن يكون عنوانا للإصلاح لا بوابة للترف والامتياز.

الانتخابات بين فقدان الثقة والمسؤولية المشتركة

- الاستاذ محمد علاء الصافي/ باحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:

منذ عام 2005 وحتى انتخابات عام 2025، خاض العراق خمس تجارب انتخابية سابقة، واليوم يقف على أعتاب التجربة السادسة، يفترض بعد هذا المسار الطويل أن تكون العملية الانتخابية قد تطورت وارتقت بمستواها، سواء على صعيد الأداء الفني أو النضج السياسي.

وبالفعل، شهدت مفوضية الانتخابات تطورا كبيرا من حيث الإجراءات التقنية، فانتقلنا من الاقتراع الورقي والفرز اليدوي عام 2005 إلى استخدام أجهزة إلكترونية حديثة تعد من بين الأفضل في المنطقة، هذا التطور وفر درجة عالية من الأمان وسرية التصويت، ما يعد إنجازا مهما في مسار التجربة الديمقراطية.

لكن في المقابل، هناك جانب سلبي لا يقل خطورة، وهو تآكل القواعد الجماهيرية للأحزاب والكتل السياسية، فقد تراجعت نسب المشاركة الانتخابية بشكل متواصل منذ الدورات الأولى، إلى أن وصلت في انتخابات 2021 إلى مستويات مقلقة؛ إذ لم تتجاوز في بعض المحافظات 18% من الناخبين المسجلين، وفي أخرى لم تتعد 40% في أحسن الأحوال، حتى المحافظات التي كانت تشهد في السابق تنافسا حادا ذا طابع قومي أو طائفي، لم تعد تشهد الإقبال نفسه، وهذا يعني أن الخطاب التعبوي القائم على الانقسام الطائفي أو القومي فقد بريقه، وأصبح غير مقنع لجمهور أنهكه الإحباط والخذلان.

أحد الأسباب الجوهرية لذلك هو أن الأحزاب السياسية ــلا سيما التي تسلمت السلطة التنفيذية في مراحل مختلفةــ كرست ثقافة الخدمة مقابل الصوت، فبدل أن تقدم الخدمات باعتبارها حقا للمواطن، تحولت إلى وسيلة انتخابية تستخدم لشراء الولاءات، فصار المواطن ينتظر من المرشح أن يقدم له شيئا مباشرا قبل الانتخابات تعيينا، أو طريقا، أو مشروعا خدميا لا أن يعده ببرنامج إصلاحي أو رؤية سياسية.

وهكذا تشكل نموذج مغلوط للعلاقة بين الطرفين: المرشح يعد بما لا يملك، والمواطن يطالب بما هو من حقه أصلا، وكلاهما يبتعد عن جوهر العملية الديمقراطية، اليوم تغيرت المعادلات: تضاعف عدد السكان من 22 مليونا عام 2005 إلى نحو 47 مليونا عام 2025، وازدادت التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من بطالة وازدحام وظيفي إلى ضعف المشاريع الإنتاجية.

ومع هذا الواقع، أصبح المواطن أكثر عزوفا عن المشاركة، مقتنعا بأن صوته لا يحدث تغييرا، وأن ما سيحصل عليه في أفضل الأحوال هو خدمة بسيطة أو منحة مؤقتة، من جانب آخر، نجد أن كثيرا من الأحزاب باتت تبتعد عن اللقاءات الفكرية والندوات العامة أو التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، مفضلة الاجتماعات العشائرية التي يمكن عبرها كسب التأييد بالمال أو العلاقات، لا بالحجة والبرنامج، هذه الظاهرة خطيرة لأنها تفرغ العملية السياسية من مضمونها، وتجعل التمثيل البرلماني قائما على الولاءات الشخصية لا على الكفاءة أو الرؤية الوطنية.

إن المسؤولية اليوم مشتركة بين المواطن الذي تخلى عن دوره في المحاسبة الواعية، وبين الأحزاب التي تخلت عن واجبها في بناء الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة المسؤولة، ولا يمكن إصلاح هذا الواقع إلا بإعادة الاعتبار إلى مجلس النواب بوصفه المؤسسة التي تتشكل منها سائر مؤسسات الدولة السيادية، وبإعادة الثقة بين المواطن وصوته الانتخابي.

الاحتجاج الصامت وفقدان العقد الاجتماعي

- الاستاذ باسم الزيدي/ مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:

من يتحدث عن سلبيات العملية الانتخابية أو يوجه النقد إلى التجربة الديمقراطية في العراق، لا يعني بالضرورة أنه يرفضها أو يعارضها من حيث المبدأ، حتى الذين يقاطعون الانتخابات يمارسون في الحقيقة شكلا من أشكال الاحتجاج؛ فالغالبية العظمى منهم سبق وشاركوا في الانتخابات في ذروة التفجيرات والمخاطر الأمنية، ولا يزالون مستعدين للمشاركة لو شعروا بوجود جهة سياسية ذات مقبولية عامة أو تغيير حقيقي في الأداء.

إذن، المقاطعة ليست رفضا للنظام الديمقراطي بل هي رفض لأداء القائمين على السلطة ولطريقة إدارة العملية السياسية.

ومن السهل دائما الحديث عن السلبيات، لكن من الصعب الانتقال إلى طرح الحلول، لأن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في تعدد الأخطاء بل في غياب الإرادة الحقيقية لدى طرفي العملية، الناخب المحتج من جهة، والمنتخب الراضي بالوضع القائم من جهة أخرى، الأول يعبر عن رفضه بالصمت أو العزوف، والثاني يستمر في إدارة الأمور كما هي دون نية جدية في التغيير، فيتعطل الحديث عن حلول عملية.

وإذا أردنا مقاربة مسار الحلول، فلابد من العودة إلى البنى الأساسية التي تقوم عليها العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، فهناك خلل واضح في بنية المجتمع، وفي شكل الاقتصاد الذي لا يشبه الاقتصادات العالمية المستقرة، وكذلك في بنية النظام السياسي نفسه، هذه الاختلالات العميقة تعود في جوهرها إلى غياب ما يسمى بـالعقد الاجتماعي، أي الإطار الذي يحدد العلاقة بين المواطن والدولة.

العقد الاجتماعي عادة لا يكون وثيقة مكتوبة بقدر ما يكون مجموعة قواعد وقيم يتصالح عليها المجتمع والدولة، على غرار ما نراه في دول مستقرة تمتلك دساتير عرفية أو غير مكتوبة، لكنها راسخة في الوعي الجمعي.

أما في العراق، فالعقد الاجتماعي -إن وجد- فهو عرفي وبراغماتي ومتغير تبعا للظرف السياسي، لا يعكس روح الدولة ولا يحدد بوضوح مسؤولية المواطن والحاكم، ولهذا نرى تذبذب العلاقة بين الطرفين: إذا ارتفع منسوب الضغط الشعبي يحدث جزر من قبل السلطة، والعكس يحدث أيضا، كما شهدنا في أحداث تشرين 2019 وما تلاها.

الحل ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى إرادة مزدوجة: إرادة من المواطن، الذي يتحمل مسؤولية قبول الواقع أو الاكتفاء بالاحتجاج دون المشاركة في صناعة البديل، وإرادة من الحاكم، تقوم على احترام مراجع وطنية ذات قبول عام قد تكون دينية أو أكاديمية أو اجتماعية أو ثقافية لتقود عملية إعادة صياغة العقد الاجتماعي العراقي على أسس حقيقية، لا شكلية.

الطريق إلى الانحراف عن المسار الديمقراطي

- الأستاذ حسين شاكر، باحث واكاديمي حقوقي:

إن الإشكال الأكبر الذي نواجهه اليوم لا يتعلق فقط بسلوك الأحزاب أو أداء الحكومات، بل يرتبط بغياب الفهم الحقيقي لـ فلسفة النظام السياسي بعد 2003، فمفاهيم المواطنة والدولة لا تزال غائبة عن وعي نسبة واسعة من المواطنين، لأن الانتقال كان قفزة مفاجئة من نصف قرن من الدكتاتورية والحروب إلى تجربة ديمقراطية برلمانية معقدة، دون وجود تمهيد ثقافي أو اجتماعي أو سياسي.

وقد كان يفترض بهذه التجربة أن تتحول إلى نموذج ديمقراطي يشار إليه في المنطقة، كما أثارت الثورة الفرنسية قلق الممالك الأوروبية، لكن للأسف ما حدث كان بعكس المتوقع، فبعد ست دورات انتخابية خلال ربع قرن، ما زلنا خارج السكة الصحيحة.

أحد أبرز مظاهر الخلل يتجلى في سلوك ما بعد الانتخابات: تنقل النواب بين الكتل، صفقات البيع والشراء، والمعلومات المتداولة عن أسعار تصل إلى 3 أو 5 ملايين دولار للمقعد، هذا المشهد رسخ في ذهن المواطن فكرة أن العملية السياسية مباعة، رغم أن الحقيقة الأكثر مرارة أن بعض النواب قبلوا أن يعاملوا كسلعة تباع وتشترى.

إضافة إلى ذلك، تشير تقديرات موثوقة إلى أن حجم الأموال المتداولة في الموسم الانتخابي الحالي يتراوح بين تريليون ونصف إلى تريليوني دينار، تشمل الدعاية وشراء الأصوات، في ظل هذا الانفلات، يصبح من السهل تخيل أن يأتي شخص يمتلك عشرات التريليونات ويفرض إرادته عبر شراء الأصوات والدعم؛ فلو دفع مثلاً مليوني دينار للصوت الواحد، فمن يستطيع مجاراته؟ وهكذا تتحول الانتخابات إلى سوق مفتوحة بلا سقوف، ترتفع فيها أسعار البطاقة الانتخابية سنة بعد أخرى.

هذا الواقع خلخل رؤية المواطن، وأضعف شعوره الوطني، خصوصا عندما يرى الكتل السياسية تغير خطابها حسب موقعها: فإذا كانت في السلطة تحدثت عن الدولة والوطنية والإعمار، وإذا أصبحت في المعارضة عادت إلى خطاب وقت السلاح وتعطيل الدولة، هذا التناقض المتكرر جعل المواطن العراقي يفقد ثقته بمنظومة العمل السياسي برمتها.

ولأن الشخصية العراقية تميل إلى الاستجابات الانفعالية أكثر مما تميل إلى الحلول الوسطية، فهناك خشية حقيقية من الاتجاه نحو النقيض المباشر للديمقراطية، وإذا ما ضعف الإيمان بالممارسة الانتخابية، قد تظهر رغبة اجتماعية في الحسم والنظام القوي، ما يمهد للتحول نحو نظام رئاسي ذي نزعة دكتاتورية بغطاء انتخابي.

ولنا أن نتخيل: دستور 2005 حصل على تأييد يقارب 80%، أما اليوم فقد لا يحصل على 20% لو أُعيد طرحه للاستفتاء، هذه الإشارة وحدها تكشف حجم التآكل في الثقة العامة، ومنسوب الاستعداد للقبول بنظام مركزي قوي يستمر لعشر أو عشرين سنة وربما أكثر.

لكن هذا المسار سيكون خطيرا، وقد يعيد البلاد إلى دائرة الاستبداد بشكل جديد، ولهذا فإن الحل الوحيد المتبقي هو الحفاظ على العملية الديمقراطية ومعالجة عيوبها، والارتقاء بوعي المواطن، لأن الوعي الاجتماعي الانتخابي هو الضمانة الأولى والأخيرة لعدم انزلاق النظام السياسي نحو خيارات كارثية، فالقاعدة البسيطة التي تختصر هذا المشهد تقول: “كيفما تكونوا يولى عليكم”.

الانتخابات والحس الجمعي

- الأستاذ صادق الطائي، باحث وكاتب:

تعد الانتخابات مرحلة جديدة من العمل السياسي، من خلالها اعترفت بالمواطن بان المستقبل هو يصنعه ويساهم في تكوينه ليس مثل السابق عليه ان يعمل في اطار اختاره وصنعه الغير وهو مجبور الان يشعر انه مدفوع لصنع مستقبل لأطفاله وبناء يوم جديد ومشرق لعائلته في هذا الوطن، كان الانسان العراقي يؤمن بمصلحته الشخصية ومؤمن بالعمل الفردي ويشعر بأن المصلحة الفردية هو افضل وسيلة للنجاح، ولكن عملية الانتخابات اعطت و قلبت الحس الفردي الى (حس جمعي) اذن تغير قناعات ملايين من البشر الى قناعة اخرى نعتبره مفتاح جديد ومساعد لتبدل قناعات سلبية اخرى.

بلا شك ان عملية الانتخاب وقدرة المواطن على تبديل المرشح وقائمته بشكل الحضور والمراقبة والمساهمة الإيجابية تجعله مؤمن بتلك الطريقة، ولكن كما يعلم الجميع، ان هذه الطريقة جديدة وتحتاج الى فترة طويلة من الممارسة بعض الانظمة تمارس الانتخابات مئة او مئة وخمسين عام حتى تعلمت الاجيال تلك الطريقة، العراق ربما عشرين او اكثر من السنيين نريده ان يقبل او يحترم او يقدر النتائج والجهود في عملية الانتخابات، لا زالت الاكاذيب والتهم الباطلة والالفاظ غير المهذبة تطلق هنا وهناك من بعض الكتل السياسية في الانتخابات ولكن الجماهير مع تجربتها الجديدة الاحظ انها واعية ومستيقظة لدورها.

وفي ختام الملتقى الفكري تقدم مقدم الورقة البحثية بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع سواء بالحضور او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه بالشكر الى الدعم الفني الخاص بالملتقى الفكري الاسبوعي.

اضف تعليق