حينما تجد شخصا يعيش معك يفكر بطريقة عقلية ويحتكم للعقل في ردوده عليك، ويحتكم للمنطق حينما تحاججه في قضية معرفية ما، ولكنه حينما يستفز في حال نقد متبنى عقائدي له أو أيديولوجي، تجد قدرته في المحاججة العقلية تغيب إلى حد كبير أو يستحضرها بكل ما أوتي من قوة...

حينما تجد شخصا يعيش معك يفكر بطريقة عقلية ويحتكم للعقل في ردوده عليك، ويحتكم للمنطق حينما تحاججه في قضية معرفية ما، ولكنه حينما يستفز في حال نقد متبنى عقائدي له أو أيديولوجي، تجد قدرته في المحاججة العقلية تغيب إلى حد كبير أو يستحضرها بكل ما أوتي من قوة ليؤكد أن متبنياته الموروثة عقائديا أو أيديولوجيا، إنما هي صحيحة وأنت المقابل له لا تدرك مضانها.

وإن بادرته بسؤال حول تشكل هذه العقيدة عنده ومقدار فحصها عقليًا، بمعنى هل هو قرأ كل تراثه العقائدي أو الأيديولوجي وفحص في المقابل معتقد وأيديولوجيا المخالف له وكشف عن عقمها، تجده لا يفقه الكثير من متبنيات موروثاته العقائدية أو الأيديولوجية.

السؤال هو كيف تسنى له الوثوق بمعتقداته الموروثة ويمنح نقسه الحق في التشكيك بعقائد المخالف لهه؟! ليحكم ببطلانها ومصداقية متبنياته، رغم كل النقودات التي وجهت لاهم علماء الاجتماع العراقيين، إلا أن الكثير من آرائهم ونظرياتهم، بقيت لها قدرتها على الصمود في تشخيص واقع مجتمعنا، يعتقدون أن الإنسان يعيش داخل «قوقعة فكرية» تجعله أشبه بالمنوم مغناطيسيًا بما أسماه «التنويم الاجتماعي»، الذي يجعل أغلب افراد المجتنع أسارى موروثتهم الاجتماعية، لأنهم لم يُحاولوا ممارسة نقدها أو التشكيك بها، وبالتالي الكشف عن قدرتها على الصمود أمام النقد العقلاني.

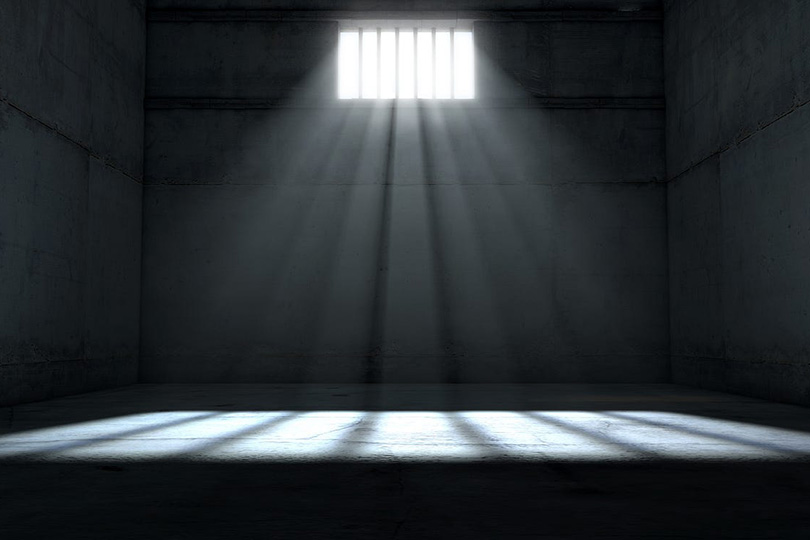

ذات الفكرة تحدث عنها علي شريعتي في كتابه «النباهة والاستحمار» « سجون الذات»، والتي فصلنا معانيها في مقال لنا نُشر بعنوان «سجون الذات ودوغمائية العقل»، وهي سجن الذات وسجن الطبيعة وسجن التاريخ وسجن المجتمع.

فيما قدمه (كارل بوبر) في مبدأ التكذيب جرأة نقدية استثنائية، تكمن في تأكيده وهو ينتقد النظريات العلمية القائمة على منهج استدلالي لا متبنيات عقائدية أو أيديولوجية نتعاطف معها لأنها من موروثاتنا، فأكد أن كل نظرية علمية لا تكون بهذه الصفة «علمية»، ما لم تكن قابلة للتكذيب، وما هو غير قابل للتكذيب إنما هي الرؤى اليتوبية الحالمة التي تجد في موروثها العقائدي ما لا يمكن المساس به وتعريضه للنقد أو للتكذيب، لأنها تُحدثك عن حقيقة مطلقة لا يمكن للعقل العلمي بنزعته النقدية قبولها.

قيمة كل نظرية علمية عند كارل بوبر هي قدرتها على مقاومة التفنيد أو التكذيب، وحينما تستمر نظرية علمية ما أو فرض علمي في مقاومة التفنيد أو التكذيب، فهو أقرب للحقيقة ولا يعني أنه حقيقة.

إذا كان هذا هو حال النظريات العلمية تسقط بتطور العلوم ونظرياتها، فحال العقائد والموروثات إنما تقوى بالتقادم، ولا أدل على ذلك من التغني بكل ما هو قديم ليس العقائد أو الأعراف فقط، وبتعبير محمد عبد الجابري نحن «كائنات تراثية»، نعيش الحاضر وأعيننا وآذاننا مشدودة للماضي.

جُل مجتمعاتنا العربية تسور نفسها بتعبير محمد أركون بـ «أسيجة دوغمائية» تحرسها عقول «راديكالية» يُمكن تسميتهم بأنهم «حُرّاس الحقيقة» وأي حقيقة؟!، إنها الحقيقة التي تخدم مصالحهم وتجعلهم الأوصياء على بني البشر.

تتجسد الحقيقة عند هؤلاء لا بعلاقتها بالواقع بقدر ما تجعل الواقع في خدمة الحقيقة المفارقة التي يدعون امتلاكهم لها، وهم لا يختلفون عن غيرهم من الذين يعتقدون بامتلاكهم لحقيقة مغايرة، وجميعهم يدعون بأنهم يُدافعون عن الحق والحقيقة، رغم تباينهم في المُتبنى العقائدي والأيديولوجي، والمُشكل الأعقد أن من يدعي إمتلاكه للحقيقة لا يرى غير مُتبنياته تصح أن تكون هي مصدر الحقيقة هذه!.

من يدعون أنهم «حُرّاس الحقيقة» هم أقدر الناس على خداع الجماعات، التي تعتقد بهم وتغييب أو تهميش المخالفين لهم، وإن تمكنوا من امتلاك القوة والسطوة لجعلوا كل المخالفين لهم في خانة المُهرطقين أو الزنادقة أو الكفار.

لا يختلف عنهم المتحزبون وصُنّاع الأيديولوجيا، فكل معارض لهم إن هو من العملاء أو الخونة أو المرتزقة، وجميع هذه ألفاظ إقصائية لقمع المخالفين أو المعارضين، أو في ما يُمكن تسميته «عُنف اللغة»، الذي يكون أداة بيد من يمتلك سلطة القرار لممارسة القهر والتغييب لكل رأي مخالف.

يعيش مجتمعنا صراعًا أثنيًا ومذهبيًا أو طائفيًا الجميع يعرف مآلاته، وأهمها هو وهم (امتلاك الحقيقة)، عند الجماعات التي تعيش في عالم الوهم أو الحلم على أقل تقدير.

وهم إمتلاك الحقيقة أو احتكارها يحضر عند (حُرّاس الحقيقة)، بوصفهم المدافعين عن حق هذه الجماعة المتكورة مذهبيًا أو عرقيًا، ولكن المقابل له هو غياب الشعور بأهمية الانتماء لـ «الهوية الوطنية»، التي لا يمكن لدولة لها يُعترف بسيادتها، إن لم يكن هناك تأصيل ثقافي لقيمة التعددية الأثنية فيها إن لم تكن داخل إطار مفتوح هو «الهوية الوطنية»، التي تتعامل مع التعددية.

اضف تعليق