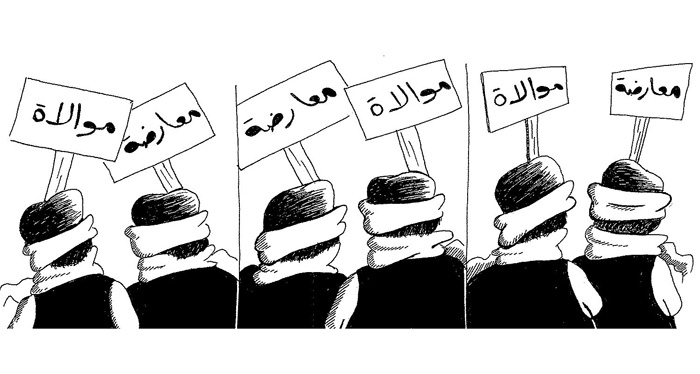

تشكل "الديمقراطية التوافقية" أحد النماذج المقترحة لمعالجة مسألة المشاركة في المجتمعات التعددية، فهي خلافاً للديمقراطية التمثيلية، لاتستند الى عناصر التنافس في البرامج والاستراتيجيات، والاحتكام الى منطق الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة، والإعتماد المتواتر على إسلوب الاقتراع أو الانتخاب، بل تعتمد أساساً على مواصفات بناء التحالفات الكبيرة التي تضمن للمكونات الاساسية فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه الى أسفله من دون الخضوع لسلطة الأغلبية.

اذ تحتفظ الاقلية بحق النقض أو الاعتراض ما يجعل قدرتها على مواجهة الاغلبية وتجنب هيمنتها متاحة وممكنة على صعيد الممارسة وهو ما لاتتيحه الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من إعترافها بشرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية في النشاط والعمل من أجل التحول الى أغلبية بدورها.

ولابد من التأكيد هنا أن مصطلح "الديمقراطية التوافقية" ليس من الضروري أن نعتبر أن تطبيقه في العراق معياراً لنجاحه أو فشله لعدة أسباب منها: غياب قانون الأحزاب، والرؤية السياسية الواضحة للحركات السياسية أو الافراد، ويختلف كثيراً عن دول الغرب في التطبيق على الأرض.

فالتعددية في الغرب هي تعددية حزبية حقيقية، وتعني التعددية في البرامج السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهذه التعدديات هي تعددية في الفكر السياسي، الذي يخضع لأنظمة الحكم الرأسمالية الديمقراطية المتبناة في البلدان الغربية، فلا علاقة لهذه التعددية بالقبلية والعشائرية، أو بالأعراق والطوائف، ولا علاقة لها بالأديان والمذاهب، بل تسير في أجواء المبدأ الرأسمالي الذي تسود القناعة به في بلاد الغرب لتثبيت هذا المبدأ وتطبيقه بقوة.

ولكن التعددية في العراق اليوم ليس كما أسلفنا، فهو لم يعرف سابقاً ومنذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 تجربة ديمقراطية حقيقية أو خبرة سياسية لدى الطبقة السياسية الموجودة أو المواطن الاعتيادي على حد سواء، وهذا أدى بالنهاية إلى الوقوع في فخ "وهم التعددية" الذي يُفهم في مجتمعاتنا على أنه هدم للهوية الوطنية الواحدة، أو تفوق مجموعة على أخرى لم تصل للحكم سابقاً في عهد الحكم الشمولي، وصراع الهويات هذا بطبيعة الحال جزء من التغذية الطويلة للفكر الاجتماعي لفترة المد القومي والاشتراكي الذي ترسخ في عقول الكثير من العراقيين، ولا يمكن بين ليلة وضحاها أن يتقبلوا فكرة التعددية في وطن الأمة الواحدة!!.

وهذه المشاكل السياسية بالحقيقة ليست مُقتصرة على العراق وحده بل على جميع الدول المشابهة في التكوين المتنوع والمليء بالانقسامات التاريخية العميقة بين مكوناته والتي تظهر عادة في فترة الفسحة الديمقراطية بعد حكم الدكتاتورية، يذكر آرنت ليبهارت في كتابه الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، عن الانقسامات العميقة بين قطاعات من السكان وغياب الإجماع الموحِّد لها. وتتعامل الأدبيات النظرية حول التنمية السياسية، وبناء الأمة، والتحول الديمقراطي في الدول الجديدة مع هذا الواقع بطريقة ملتبسة لافتة.

فمن جهة، يرفض كثير من الكُتاب ضمناً الاعتراف بأهميتها. يذهب واكر كونور إلى أن معظم المنظرين البارزين لبناء الأمة قد (مالوا إلى التقليل من شأن المشاكل المتعلقة بالتنوع العرقي، إن لم يتجاهلوا هذه المشاكل أصلاً). ومن جهة ثانية، فإن المؤلفين الذين يعالجون المسألة معالجة جادة يميلون إلى إيلائها أهمية غالبة. من ذلك نجد، أنها تشكل المشكلة الأولى إطلاقاً لمتلازمة لوسيان باي المشهورة للعملية السياسية للمجتمعات غير الغربية. ويذكر "باي" أن المجال السياسي ليس منفصلاً بوضوح عن المجال الاجتماعي والعلاقات الشخصية في المجتمعات غير الغربية: (إن الإطار الأساسي للسياسة غير الغربية هو الإطار الطائفي، ويتلوَّن السلوك السياسي كُله تلويناً واضحاً باعتبارات ذات علاقة بالانتماء الطائفي). وهذه الانتماءات الطائفية هي ما يطلق عليه كليفورد غيرتز (الولاءات الأوليـة)، التي ربما كانت تستند إلى اللغـة، أو الدين، أو العرف، أو المنطقة، أو العرق، أو الروابط الدموية المفترضة.

السمة البارزة من سمات السياسة غير الغربية هي إنهيار الديمقراطية في الكثير من الأحيان. فبعد التفاؤل الأولي في الآفاق الديمقراطية للبلدان الحديثة الاستقلال أو شهدت تغييراً كما شهده العراق بعد عام 2003، والمستند في معظمه إلى الطموحات الديمقراطية التي أعرب عنها قادتها السياسيون، يحلّ مزاج من الخيبة الكبيرة. وهناك نقطة أساسية للسياسة غير الغربية، المجتمع التعددي عاجز عن الحفاظ على الحكم الديمقراطي الجديد وهذا ما نلاحظه اليوم من أصوات تتعالى بالتمسك بمركزية الدولة، أو المطالبة للبعض بالاندماج القسري لضمان الوحدة المزيفة، أو رفع شعارات النظام السابق في الوحدة الوطنية "القسرية" المزيفة!!

لقد تطور الفكر السياسي الديمقراطي التوافقي تجاه الاعتراف بالحقوق الجماعية والإدارات الذاتية لأصحاب الهويات المتعددة (العرقية والمذهبية والطائفية)، وذلك منعاً لاستبداد الأغلبية بالأقلية من جهة، وقطع طريق التأثير الخارجي على الشأن الداخلي من جهة أخرى. والتحديات التي واجهها الباحثون حول كيفية تأسيس نظام ديمقراطي في مجتمع متعدد يتميز بالتنوع القومي والديني والمذهبي ضمن مكوناته بما يضمن الحقوق الأساسية للجميع، ويضمن لهم حماية مصالحهم وتحقيق مطالبهم باستمرار وأن يكون للجميع فرصة مماثلة في صنع القرار السياسي من خلال آليات المشاركة السياسية المعروفة، وهذا التطور بالنهاية إيجابي للعملية السياسية برمتها.

أن قادة وزعماء الطوائف والكتل المتنافسة في المجتمع التعددي يمكنهم أن يضاعفوا من حدة التوتر وعدم الاستقرار السياسي في النظام ككُل نتيجة لسلوكهم التناحري، فإنه يمكنهم أيضاً أن يبذلوا مجهوداً حقيقيا لإحباط ما قد ينجم عن التشتت والانقسام الثقافي من آثار سيئة كالجمود أو زعزعة الاستقرار، و من ثم يمكن تحقيق مستويات من الاستقرار السياسي في النظام تفوق بكثير درجة إنسجامه الاجتماعي. ونجد اليوم أهم أشكال الحلول التوافقية للمجتمعات غير المتجانسة ثقافياً، المتمّثل في قيام ائتلافات حكومية كُبرى تضم جميع الثقافات الفرعية في المجتمع.

جميع الدول التي إنتهجت الديمقراطية التوافقية جاء ذلك بعد حروب أو أزمات سياسية جعلت الأغلبية تعي أن لا مفر من عدم تهميش للأقليات وإعطائها قسطاً من المشاركة في الحكم. عملياً طُبقت هذه النظرية في العراق ولكن هل ستؤتي ثمارها قريباً؟ أم ستكون نتائجها على المدى البعيد؟ هذه هي الديناميكية التي تسبق كل حل أياً كان إذ أن أصحاب الغلبة في الحكم لا يقبلون بالتنازل عن جزء من صلاحياتهم إلا إضطراراً لحفظ وحدة الدولة، وبالنهاية يبدو أن تفعيل نظام الاقاليم الادارية في العراق وفقاً لدستور عام 2005 أصبح أمراً مُلحاً للحفاظ على العراق من أي تقسيم يُرسم له من خارج الحدود، وأن تعي الطبقة السياسية أن نظام الاقاليم يجب أن يكون وفقاً للرغبة الجماهيرية وليس على أساس أقاليم طائفية قد تنشب بينها الحروب والأزمات مدى الدهر!!.

اضف تعليق