تتسع دائرة الحديث، في المرحلة الراهنة العصيبة، عن الإسلام، وذلك في سياق الصراع المحتدم القائم في العالم العربي، خصوصاً منه في بلدان الربيع العربي؛ هذا دون بقاء بقية بلدان ذلك العالم العربي والإقليمي منعزلة عنه أو بعيدة. هذا الصراع يجد أحد مصادره في التاريخ العربي، خصوصاً ما ظهر منه في العصر الحديث بمصر وتركيا تحديداً. وعلينا الآن أن نحدد الدلالة الأولية، التي يُراد لها أن تكون الضابط الأوّلي بينهما. فالأول منهما هو ذلك البناء الإسلامي التأسيسي الأوّلي ببنيته ومبادئه الأولى.

وهذا لا يتغير، فهو ثابت. أما الثاني منهما (أي الإسلام السياسي) فهو قراءة للإسلام في ضوء السياسة المتغيرة والقائمة على "تدبير شؤون البشر"، في الأصقاع والبلدان المتعددة. وهذا يتغير، بل هو قائم على التغير المطّرد؛ فهو متحرك ومتحول. وإذا كان الإسلام الثابت - المطلق قد أتى من مصدر مطلق هو الذات الإلهية، وكان مجيئه معروفاً للقاصي والداني، فهو إذن قد نزل على المرسول رحمة للعالمين آخر الأنبياء والمرسلين محمد (ص)، فإن الإسلام السياسي (أي المتغير) قد أسسه في العالم العربي مؤسس الاخوان حسن البنّا قبل عدة عقود واغترفت منه غالبية حركات الاسلام السياسي في العراق وسوريا والاردن وتونس...الخ

ويبقى أن نشير إلى نقطة أخيرة هي أن البشر إذ يتناولون النصوص الدينية، فإنهم ينطلقون، بالضرورة الإنسانية المجتمعية من مرجعيتين اثنتين، واحدة معرفية، وأخرى مجتمعية مصالحية، أي من الناس بوصفهم بشراً ذوي بنى معرفية معنية وذوي مصالح اقتصادية وعائلية... إلخ.

ان التحدث باسم الإسلام يقوم على الحركية والتغيّر والتأويل والاستنباط، وبأنه لا يمكن أن يكون ثابتاً ومطلقاً وبالتالي ملزماً. وثمة ملاحظة على هامش ما وصلنا إليه، وهي إن قارئ النص الإسلامي المقدس، وبحسب التكوين البشري الذاتي، تظل قراءته -في بنيته الخفية- خاضعة لدرجة من الفهم المؤوّل.

يقول المفكر ابن المقفع : "الدين تسليم بالإيمان، والرأي تسليم بالإختلاف. فمن جعل الدين رأياً فقد جعله خِلافاً، ومن جعل الرأي ديناً فقد جعله شريعة".

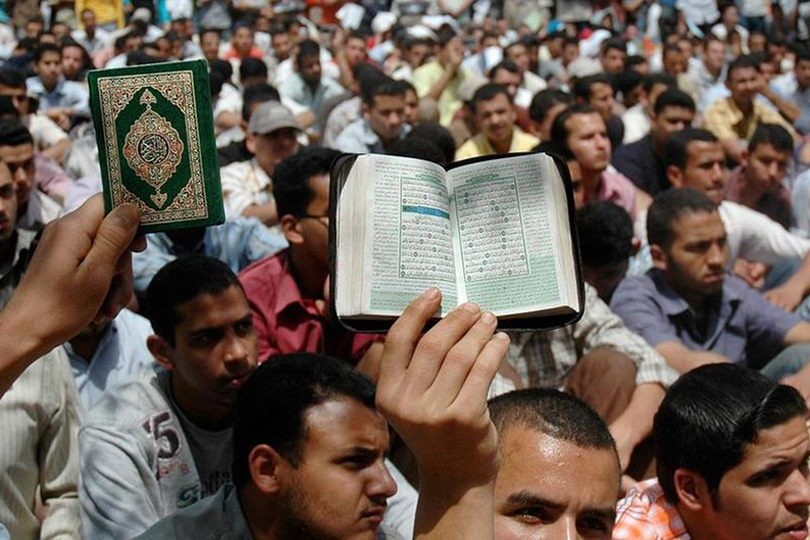

ذلك كله يضع المسلمين وقراء النص القرآني أمام ضرورة النظر إلى قراءتهم بوصفها حالة منها ثابتة ونسبية ومتحركة وفق تعدد القراءات؛ مع الحفاظ على المعاني القرآنية الكبرى اعتقاداً وتربية. أما من يعتقد أنه قادر على إلزام الناس بقراءة واحدة يأخذ بها هو، فهو يظهر مخالفاً للنص المقدس. وهذا ذاته يعني ما أتى في القرآن الكريم من القول الحكيم: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة". فهو لم يشأ، فظل الأمر مفتوحاً. والنتيجة الأكثر حسماً ها هنا تتمثل في أن من يخلط بين المقدس والبشري، يرتكب خطأ بالغ الدلالة. فالسياسيون في السعودية ومشايخ الخليج والمغرب وتركيا وبلدان أخرى حين يطابقون بين ممارساتهم السياسية وبين والمقدس الديني، فهم يطمحون إلى القول بأن "سياستهم الدينية" هي مطابقة لذلك المقدس. ومن ثم، من يستنبط سياسته تلك من المقدس ويماهي بينهما، فإنه يمنح سياسته طابع القداسة، بحيث يظهر من يرفض هذه السياسة، فكأنما هو يرفض المقدس ذاته تماماً؛ وهذا خطل فاضح.

ننتهي من ذلك كله إلى أن الحامل الاجتماعي والسياسي والثقافي للمعارضة السورية، وإن كان قسم كبير منهم ينتمي إلى الإسلام، فإنهم في ذلك يعلمون أنهم ينتمون لدين قائم على تلك المبادئ والملخصة بأنه دين وسطي يلح على التعددية واحترام الآخر. أما ما يبرز الآن من خطاب ديني شمولي وتكفيري تمثله فئة دينية متشددة تكفيرية هي فئة "داعش والنصرة"، فمعظمه، أولاً، لا ينتمي إلى معارضين سوريين، وبعضه يعبر عن حالات صنعها الغرب والداخل العربي (الوهابي ) نفسه ثانياً.

وإذا كان ذلك ما يتصل بسورية، فإن الذي يعلنه النظام الاخواني التركي جهاراً وخفية من أنه يسعى إلى بناء "دولة خلافة إسلامية"، إنما هو أمر يخرج عن النسق الإسلامي الحاسم والقائم على التعددية أولاً، ويعيش في غربة قاتلة مع روح الحداثة والعقلانية والديموقراطية والتنوير، ومناقض لجل قوانينها المدنية (العلمانية) التي تحتاجها الامة والعالم العربي كله ثانياً. ويبقى الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث العلمي في مرحلة ازمات عربية وتحديات جسام لعلها الأكثر خطورة وإشكالية.

اضف تعليق