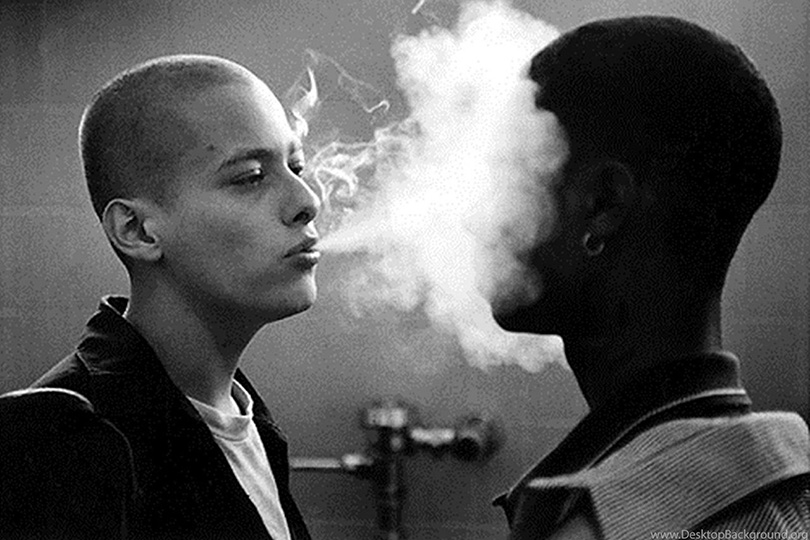

نحن نعيش في مجتمع مُشبع بالعرق، غارق فيه، فقد تغلغل التفكير العنصري في أرجائه، وهو يؤثر حالياً بطريقة أو بأخرى في تجاربنا جميعاً على مستوى الصحة، والتعليم، والحياة العاطفية، والصداقة، والعمل، والدين، والسياسة، وفي كل منحًى تقريباً من مناحي حياتنا. هذه التأثيرات قد تكون ظاهرةً على نحو مؤلم...

ينظر إلى الانثروبولوجيا الطبيعية (العضوية) باعتبارها العلم الذي يبحث في شكل الإنسان من حيث سماته العضوية، والتغيرات التي تطرأ عليها بفعل المورثات. كما يبحث في السلالات الإنسانية، من حيث الأنواع البشرية وخصائصها، بمعزل عن ثقافة كل منها. وهذا يعني أن الانثروبولوجيا العضوية، تتركز حول دراسة الإنسان (الفرد) بوصفه نتاجاً لعملية عضوية، ومن ثم دراسة التجمعات البشرية (السكانية)، وتحليل خصائصها.

ويهتم هذا التخصص بمجالات ثلاثة: الأول، ويشمل إعادة بناء التاريخ التطوري للنوع الإنساني، ووصف (تفسير) التغيرات التي كانت السبب في انحراف النوع الإنساني، عن السلسلة التي كان يشترك بها مع صنف الحيوانات الرئيسة. أما الثاني، يهتم بوصف (تفسير) التغيرات البيولوجية عند الأحياء من الجنس الإنساني. وتمتد هذه الأبحاث لتشمل: العلاقة الكامنة بين التركيب البيولوجي من جهة، والثقافة والسلوك من جهة أخرى. وأخيراً الثالث، وهو تخصص هام في علم الانثروبولوجيا العضوية، ويبحث في الرئيسات: علاقاتها مع بيئاتها، تطورها، سلوكها الجماعي. ومن أجل إعادة بناء التاريخ التطوري للإنسان، يسعى علماء الانثروبولوجيا الطبيعية البحث عن المستحاثات**، ولا سيما تلك التي تتعلق بالنوع الإنساني، وبأسلافه من الرئيسات التي وجدت من قبله.

ويستخدم مصطلح الانثروبولوجيا الطبيعية (العضوية) للإشارة إلى ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الجانب العضوي (الحيوي) للإنسان، منذ نشأته كنوع حيواني على سطح الأرض، وقبل فترة زمنية تزيد على ثلاثة ملايين سنة ونيف، وحتى الوقت الحاضر الذي نعيش فيه.

إن الموضوع الأساسي في الانثروبولوجيا العضوية (الفيزيائية) هو الاختلاف البيولوجي الذي يطرأ على الكائن الإنساني في الزمان والمكان. والشيء الذي ينتج غالبية هذه الاختلافات، هو اتحاد المقومات الوراثية مع البيئة. فثمة تأثيرات بيئية لها صلة مباشرة بهذا الموضوع، مثل: (الحرارة، البرودة، الرطوبة، أشعة الشمس، الارتفاع، والمرض...). وهذا التركيز على اختلاف الكائن الإنساني عن غيره من الرئيسات، يضم خمس تأثيرات محددة تدخل في سياق الانثروبولوجيا العضوية، وهي:

1. نشوء الكائن الشبيه بالإنسان، كما تم الكشف عنه من خلال التقارير التي نجمت عن البحث في المستحاثات (الانثروبولوجيا القديمة).

2. التركيب الوراثي للإنسان.

3. نمو الإنسان وتطوره.

4. المرونة (المطواعية) الموجودة في بيولوجيا الإنسان (قدرة الجسم على التكيف مع ضغوطات، مثل: الحرارة، البرودة، درجة حرارة الشمس...).

5. التركيب البيولوجي وما يتبعه من عملية النشوء والسلوك والحياة الاجتماعية للسعادين (القردة)، والحيوانات الأخرى من فصيلة الرئيسات.

ولابد من الإشارة هنا، إلى أن الألمان يعتبرون "يوهان بلومينباخ 1752/ 1840" المؤسس الأول للانثروبولوجيا الطبيعية. فهو من الرواد في دراسة الجماجم البشرية، كما أنه قسم الجنس البشري إلى خمسة أقسام (سلالات)، هي: (القوقازي، المغولي، الأثيوبي، الأمريكي، والملاوي). وعلى الرغم من إيمان بلومينباخ بالمساواة بين جميع البشر من الناحيتين العقلية والأخلاقية، فإن عمله استخدم فيما بعد للمساعدة في تبرير العكس.

ولكي نستطيع أن نفهم الإنسان كنتاج لعملية عضوية، يجب أن نفهم تطور أشكال الحياة الأخرى، بل وطبيعة الحياة ذاتها، وكذلك خصائص الإنسان القديم والإنسان الحديث. وقد استطاع هذا العلم –من هذه المنطلقات– أن يجيب عن العديد من التساؤلات، التي كانت موضع اهتمام الإنسان وتفكيره منذ القديم وحتى العصر الحاضر. إلا أن هذا الأمر لم يأخذ الطابع الأكاديمي لتتبع مراحل تطور المجتمعات الإنسانية التاريخية بل تعدى ذلك أن يكون العِرق الأداة الوظيفية الأساسية لتصنيف البشر بناءً على المعتقدات الثقافية والاجتماعية التي تنظر إلى الاختلاف البيولوجي من مبدأ التفوق على الآخر المختلف عنها.

بذلك نجد أن العِرق يختلف حسب خبرة الشخص ومكانه وتاريخه وانتماءاته الفكرية والثقافية والاجتماعية، لذا نعتقد أن هذا المقال سيؤثر في كل قارئ على نحو مختلف بعض الشيء. وخاصةً فيما يتعلق بالأعراق البشرية: فهل نحن حقاً على هذا القدر من الاختلاف؟، وهل العنصرية والاختلافات البيولوجية بين البشر تؤدي إلى اختلاف مكانات البشر في سلّم الحياة الاجتماعية؟، مَن المسؤول عن هذه النظر الفوقية للآخر المختلف؟

من الواضح إلى أي مدى كانت فكرة "العرق" أداة ضارة في أيدي الأفراد ذوي السلطة لاستبقاء وضع عنصري راهن والاستفادة منه. أُسِّست أنظمة من عدم المساواة ورُسخت حول الفكرة الدامغة بأن الاختلافات العرقية وأوجه التفاوت وعدم المساواة كانت تُعزى إلى أسباب بيولوجية وطبيعية. وهذه المفاهيم يتردَّد صداها اليوم، بيد أنه بات من الواضح أنها مفاهيم يُمكن دحضها، وتستند ببساطة إلى علمٍ زائف؛ ولهذا السبب، شعرنا أننا مُضطرون إلى إيضاح أن العرق موضوع قوي ومؤثر، لكنه لا يوجد له أساس يتعلق بالجينات أو بعلم الأحياء، وإنما هو مفهوم ثقافي – اجتماعي، ومن ثم يمكن تغييره إذا سلمنا بتساوي جميع البشر في تكوينهم الجيني. لكن ما هو مفهوم العرق؟

في حقيقة الأمر. إن تعريف العرق هو محل خلاف. فمن جهة، يُعرف العنصر بالتشابهات البيولوجية، الفيسيولوجية، الوظائفية، الفيزيائية، السلوكية، اللونية، وتقارب العائلات والأصول اللغوية كذلك. وهنا يمكن أن يصنف البيض، السود، الأسيويين، البنيين، الصفر وغيرهم على أنهم عرق أو عنصر. ومن جهة أخرى، يرى منظرو دراسات العرقية والقومية من منظور سوسيولوجي-بنيوي، أن العنصر لا يتمثل في كيان حقيقي، بمعنى أنه ليس له وجود طبيعي، وإنما هو مُتخيل النشأة ومُكون اجتماعي، وهنا لا مجال للحديث عن الصفات البيولوجية، اللونية أو الشكلية.

أو يمكننا القول "بأنها كل الأفكار والمُعتقدات والقناعات والتصرفات التي ترفع من قيمة مجموعة معينة أو فئة معينة على حساب الفئات الأخرى، بناء على أمور مورّثة مرتبطة بقدرات الناس أو طباعهم أو عاداتهم، وتعتمد في بعض الأحيان على لون البشرة، أو الثقافة، أو مكان السكن، أو العادات، أو اللغة، أو المعتقدات. كما أنها يمكن أن تعطي الحق للفئة التي تم رفع شأنها بالتحكم بالفئات الأخرى في مصائرهم وكينونتهم وسلب حقوقهم وازدرائهم بدون حق أو سبب واضح.

العِرقية (العنصرية) هي "الاعتقاد" بأن هناك فروقاً وعناصر موروثة بطبائع الناس أو قدراتهم وعزوها لانتمائهم لجماعة أو لعرق ما –بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق– وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعياً وقانونياً".

- نحو فهم أعمق لحقيقة العرق:

إن التشبيهات الخاصة بالعرق كثير، فأحياناً يقال إنه عقد اجتماعي، أو ضباب معرفي، أو خرافة خطيرة، أو وهم قوي، وتُعبر هذه التشبيهات وغيرها عن حقيقة العرق في المجتمعات الغربية وبالأخص في مجتمع الولايات المتحدة المعاصر. العرق موجود الآن في كل مكان. وأياً كان الالتباس وأوجه الخلاف المحيطة بتعريفاته أو توصيفاته، فقليل هم مَن يناقشون هذه الفكرة ويجادلون فيها، وهذا أمر مفهوم. نحن نعيش في مجتمع مُشبع بالعرق، غارق فيه، فقد تغلغل التفكير العنصري في أرجائه، وهو يؤثر حالياً بطريقة أو بأخرى في تجاربنا جميعاً على مستوى الصحة، والتعليم، والحياة العاطفية، والصداقة، والعمل، والدين، والسياسة، وفي كل منحًى تقريباً من مناحي حياتنا.

هذه التأثيرات قد تكون ظاهرةً على نحو مؤلم أو غير ملحوظة فعلياً، إلا أنها موجودة دائماً. ونتيجةً لذلك، نشأ معظمنا بمرور الوقت وفي داخله معتقدات عِرقية راسخة تستند إلى هذه التجارب المُتراكمة وإلى مجموعةٍ ثابتة من الصور وأشكال المعرفة الأخرى التي تُعزز الثقة في قدرتنا على رؤية العرق وإدراك وجوده. وفي النهاية، فإننا نُصبح خبراء في العرق، أو على الأقل خبراء في الكيفية التي نرى بها "الأعراق" ونخبرها، من حيث خصائصها المادية، وسلوكياتها، ولا سيما اختلافاتها المتأصلة أو الجوهرية.

إننا نناقش طبيعة العنصرية المعاصرة ومداها في محيط الأسرة والأصدقاء، وفي المنتديات على الإنترنت، بل وعبر وفي مؤتمرات التعايش والحوار، الذي تستحثه عادةً الأحداث الراهنة، وتجتاحه عبارات رنانة موجزة يمكن توقعها والتنبؤ بها. أحياناً، قد تدفعنا تجارب الآخرين ومعتقداتهم إلى إعادة النظر في تجاربنا ومعتقداتنا، بيد أن هذا التبادل على مستوى التجارب والخبرات نادراً ما يستقصي — أو يكشف عن — الركائز الثقافية القوية لالتزاماتنا الجمعية تجاه العرق والعنصرية. فكم مرة تقودنا النظرة الثانية التي يقتضيها تخمين العرق "الحقيقي" لشخص ما إلى انتقاد فرضية أن العرق له أساس بيولوجي في علم الأحياء أو فكرة الأنماط الظاهرية العرقية، أو التشكيك من الأساس في رغبتنا في "تصنيف" هذا الشخص على أساس عِرقي؟

إن ما نُفكر فيه على الأرجح هو عدم توافق هؤلاء الأفراد مع المعايير العرقية التي ثبت عدم صحتها منذ زمنٍ بعيد. بالتأكيد، قد يعترض من لا يزالون يهتمون بعَدِّ الأعراق وإحصائها على ما إذا كان ينبغي تقسيم البشر إلى ثلاثة أعراق أو أربعة أو خمسة أو يزيد. ومع ذلك، يقفز قليلون إلى الاستنتاج المنطقي الذي يسمح لهذه التفاصيل الثانوية في ظاهرها بتحدي إيماننا بالعرق بوصفه وسيلةً لبيان الاختلاف بين البشر، وتصنيفه، ومن ثم إسباغ منزلةٍ معينة عليه.

قد يُمثل اتخاذ هذه الخطوة تحدياً حتى لأولئك الذين يكافحون من أجل إبطال "العقد العِرقي" وإلغائه ونبذ مفاهيم السيادة العرقية أو التفوق العرقي. ومن خلال عدم مشاركتنا في تلك القضايا والموضوعات الأساسية، أو الاكتفاء بالمشاركة السطحية فحسب، فإننا نُقوِّض قدرتنا على فهم العرق وطرح العنصرية.

إن التصالح مع تاريخنا المتنوِّع والمشترك فيما يخص العرق والعنصرية هو نقطة انطلاقٍ جيدة لأولئك الذين يرغبون في نبذ فكرة العرق. وفي الواقع، ثمة أمور أكثر محل تفكير فيما يتعلق بقدرتنا الجمعية أو بعجزنا الجمعي عن مواجهة ماضينا العرقي بإنصاف، من مجرد تكرار أخطاء الماضي وجرائمه؛ لأنه يُمثل تاريخاً حياً. إن هذا الماضي يعيش معنا وبداخلنا، ويمنعنا من مواصلة حياتنا معاً كأنداد.

في بعض الأحيان، تُعاود الأحداث التاريخية المرتبطة بالعرق والعنصرية الظهور على السطح، بالمعنى الحرفي للكلمة، لتعيد صياغة ماضينا وحاضرنا. وهذا هو ما كان عليه الوضعُ في مستهل القرن العشرين عندما أعاد عمال البناء "اكتشاف " المقبرة الإفريقية في نيويورك التي أُنشِئت في حي مانهاتن السفلي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ساعدت أعمال الحفر اللاحقة وإخراج الأدوات ورفات الهياكل العظمية لأكثر من أربعمائة شخصٍ من مقبرة الأمريكيِّين الأفارقة هذه الطاعنة في القِدَم في إثارة اهتمامٍ واسع بتاريخ العبودية في الشمال، ذلك التاريخ الذي لم يحظ بالدراسة الكافية أو التقدير. والأمثلة كثيرة في مناطق مختلفة في أنجاء العالم وبالأخص ما مارسه الفكر الغربي العنصري اتجاه الشعوب الأخرى التي تختلف عن المركزية الأوروبية على وجه الدقة.

كثيراً ما تُواصل موروثاتنا العرقية وجودها في حجرات الدراسة، وأماكن العمل، والبنوك، وقاعات المحاكم، وفي مجموعةٍ كبيرة من الهيئات المؤسسية؛ حيث تزيد أو تنقص فرص الحياة والحقائق المادية على نحو كبير. في هذه الأماكن، من السهل أن تُخفي طبيعة الإجراءات والتفاعلات -الموضوعية في ظاهرها- فرضياتٍ وتحيزات وعلاقات قوة مُشبعة ضمنياً بالعرق. ويمكن لهذه التفاعلات الروتينية أن تستدعي، وأن تعزز، صوراً نمطية وعلاقات قوةٍ ذات أساسٍ عِرقي بأساليب ماكرة وإن كانت فعالة، وخصوصاً من خلال وضع سياسات "الحياد العرقي" أو "عمى الألوان".

نحن نجسد ماضينا العرقي ونُرسخه إلى أعمق درجة من خلال تصنيفات الهوية المعاصرة وما يرتبط بها من تفاوت فيما يخص الصحة والثروة والفرص التعليمية، وهي أمور لا بد من مناقشتها وتفكيكيها. حتى يتم الإعلان عن مجتمعات إنسانية خالية من العنصرية والتمييز العرقي والنظرة الاستعلائية للآخر، فإن هذه الفكرة التي كثيراً ما يتشدقون بها تبدو عارية من الصحة ومحلَّ نقاشٍ للكثيرين، لا سيَّما أولئك المستهدفين باستئصال العنصرية واجتثاثها من جذورها، والمُكرَّسين لهذا الهدف.

في الواقع، بصرف النظر عن النتيجة، يرى معظم الناس أن من الصعب تخيل فترة لم يكن العرق فيها موجوداً أو تصور الحياة بدونه. وبدلاً من ذلك، فإننا نميل إلى أن نستنتج مما بات عليه الوضع حالياً من انتشار العرق وهيمنته -في المؤسسات، والثقافة الشعبية، واللغة، وغيرها- أن العرق لطالما كان موجوداً وسيظل معنا دائماً، فالعرق، فيما يبدو، جزء حتمي من ماضينا ومصيرنا. وهل هذا ما عليه الوضع حقاً؟ إلى أي مدى تتغلغل جذور العرق في أعماق التاريخ البشري؟

إن العِرقية تتطلب اعتقاداً يتضمن تعزيز العلاقات الهرمية الفوقية بين كل عنصر والآخر وهذا ما هو ممارس على أرض الواقع الاجتماعي. بذلك تلعب العِرقية دوراً وقيمة وظيفية في حد ذاتها في المجتمع. جميع العناصر والأجهزة في المجتمع تتسم بالترابط والتجانس، فكل منها يعمل من أجل الحفاظ على استقرار التنظيم الهرمي الكامل للمجتمع. كما أن العنصرية تعد امتداداً طبيعياً لتراتبية اللا مساواة داخل المجتمع من وجهة النظرية البنائية الوظيفية التي تكرس رؤية محافظة لا إنسانية في النظر إلى التنوع البيولوجي البشري.

ومرد هذا التحامل أو التعصب العِرقي، يظهر بمعنى سلبي. التحيز هو موقف سلبي فيما إن التمييز هو سلوك سلبي، فالتعصب (التحيز) هو إظهار موقف "سلبي" أو عدائي تجاه مجموعة من الناس، أو أفراد نفس المجموعة، وهنا يعامل كل أفراد نفس المجموعة على حد سواء، فالموقف يتم اتخاذه بناء على موقع الأفراد داخل أو خارج تلك المجموعة التي يتم التحامل ضدها.

ويتعلق التعصب هنا إذن بالحب والكره، فالكره وإظهار العداء بشكل شفهي على الأقل يعتبر تحاملاً ضد جماعة معينة. فمثلاً الكراهية على أساس الجنس، اللون، الجنسية، الإيديولوجية، العمر، أو غيره، تعتبر تحاملاً ضد الآخر، فالتعميم لا يكفي لتعريق الشخص على إنه متحامل، بل التعميم يعتبر صورة نمطية، فيما إن الموقف أو السلوك ذي الدلالة السلبية يعتبر تحاملاً.

وفي المقابل نجد أن الإسلام بنى خُطته في القضاء على العنصرية من خلال التغيير الفكري والنفسي في نظرة الإنسان للإنسان، فلم يكتف الإسلام بالحديث عن المساواة بل وضع تشريعات تصون الكرامة الإنسانية وتحفظ حقوق الضعفاء، لكننا ونحن ندخل القرن الواحد والعشرون لم يسدل الستار بعد على رحلة معاناة واضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان حول العالم.

فالعنصري الذي ينادي بالعرقية هو الذي يفضل عنصره على غيره من عناصر البشر ويتعصب له، وأول من نادى بها هو إبليس عليه لعنة الله تعالى حيث قال: (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) {ص:76}. وهي من آثار الجاهلية الأولى التي قضى عليها الإسلام وحذر من التفاخر بها والتعامل على أساسها. وعن الاختلاف الطبقي الذي نعيشه في مجتمعنا تحت مسميات عديدة: مدينتي وقبيلتي وعرقي ولغتي... فهذه النظرة المريضة دمرت الكثير من المجتمعات وأدخلتها في نزاعات وصراعات أهلية أزهقت أرواح ملايين البشر، وأفشلت حالات التعايش والتسامح بين أبناء البشر، كما أنها أدت إلى التنافر والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد في بعض المناطق، وقد دعا الإسلام إلى لتجاوزها، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) {الحجرات:13}.

فالإسلام منهج إنساني لا مكان فيه لتعصب وعصبية، فإنسانيته فوق كل الاعتبارات الطائفية والمذهبية والقبلية والقومية، وفي هذا الصدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء.... أنتم بنو آدم وآدم من تراب...) رواه أبو داود وحسنه الألباني.

اضف تعليق