دومينيك مويسي

باريس - تتفاقم أزمات الشرق الأوسط بشكل مستمر. في اليمن، نشبت حرب أهلية تسببت في وباء الكوليرا الذي لا يمكن السيطرة عليه. وفي القدس، يتصاعد العنف الديني، في حين أن الحروب الطائفية في العراق وسوريا لا تُظهر أي علامات التراجع. والأكثر فظاعة من ذلك أن مستوى جديدا من العداء بين المملكة العربية السعودية وإيران يشير إلى أن المواجهة المباشرة بين القوى القيادية للإسلام السني والشيعي لم تعد مستحيلة.

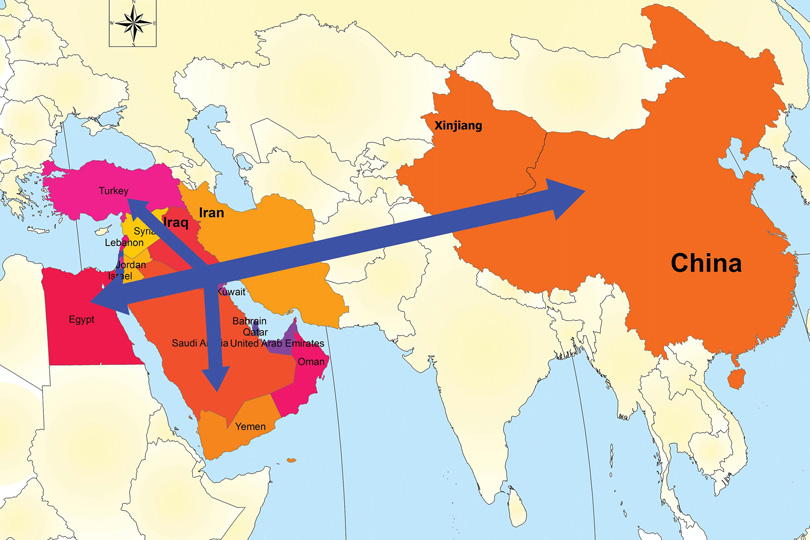

فعندما تكون المنطقة في حاجة إلى قيادة دولية أكثر من غيرها، لا تجد أي من الجهات الفاعلة المعتادة القوية أو الملتزمة بما فيه الكفاية للمشاركة بفعالية. ما تتطلبه المنطقة هو إطار جديد للدبلوماسية - مع دعم قوي من وسيط جديد: الصين.

ومن خلال نشره للإرهاب والتطرف المستوحى من الدين، أصبح صوت الشرق الأوسط "عالميا" بالمعنى الأكثر سلبية. ورغم التركيز على مناقشة ما قاله وزير المالية السابق لفرنسا ميشال سابين عن "الجانب غير السعيد" من العولمة -مثل البطالة وعدم المساواة في الدخل- لم تبذل سوى جهود قليلة لاحتواء انتشار العنف المتطرف أو التصدي لأسبابه. وقد تمت تجربة العديد من الصيغ الدبلوماسية، ولكن التقدم ما زال بعيد المنال.

وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر، عانت أوروبا من حروب دينية مروعة، لكن المسيحية كانت متحدة في الغالب عندما بدأت في مواجهة التهديد الذي تمثله الإمبراطورية العثمانية الموسعة. وفي القرن التاسع عشر، أدى التوازن المختل للسلطة بين القوى الأوروبية والانحطاط العثماني المتداعي إلى "المسألة الشرقية". وفي نهاية المطاف، أدى زوال الإمبراطورية العثمانية إلى إشعال فتيل الصراع في منطقة البلقان، وزرع منافسات حادة أدت إلى الحرب العالمية الأولى.

واليوم أيضا، لم يفلح النهج الأوروبي أو الغربي، في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. وكما قال لي دبلوماسي أوروبي كبير مؤخرا، إن أزمة الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى تفكير جديد وقيادة جديدة. وكانت الفكرة التي اقترحها تتمثل في حل "هلسنكي" المستوحى من مجموعة متنوعة من البلدان لمعالجة مشكلة مشتركة، إذا كانت تركز على المنطقة.

وكان اقتراح محاوري اقتراحا خلاقا، ومن المحتمل أن يغير مجرى الأمور. في عام 1975، في هلسنكي، فنلندا، تم إنشاء آلية للحد من التوترات وتمكين الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، القوتين العظميين في الحرب الباردة. وقد كانت اتفاقات هلسنكي، التي شددت على السيادة والسلامة الإقليمية، خطوة هامة نحو التصعيد الاستراتيجي. وبالنسبة لبعض المحللين، فإن الاتفاقات التي حظيت بتأييد غربي وأوروبي واسع، استهلت نهاية الحرب الباردة (حيث ظل الاتحاد السوفيتي دون سيادته وسلامته الإقليمية).

لقد تغيرت الخريطة الجيوسياسية بشكل ملحوظ منذ عام 1975، لكن الفرضية الكامنة وراء عملية هلسنكي -الاحترام المتبادل القائم على توافق الآراء العالمي- لا تقل أهمية اليوم. ولسوء الحظ، لا يبدو أن الولايات المتحدة ولا أوروبا في وضع مريح يسمح لهما بتنفيذ مثل هذا النهج في الشرق الأوسط. وهذا في رأيي، يترك فرصة للصين، أهم قوة صاعدة في العالم، للانخراط بطريقة رسمية هادفة.

إن مشاركة الصين تدل على ابتعادها عن السياسة السابقة. وخلال فترة الإصلاح في الصين، أكدت قيادة البلاد على الأولويات المحلية، وحافظت على عزلتها دوليا. لكن في السنوات الأخيرة، أضحت الصين أكثر استعدادا للعب دور عالمي أكبر، انعكس في قيادتها بشأن تغير المناخ وجهودها للتوسط بين السودان وجنوب السودان. وفي عام 2015، عندما أطلقت فرنسا محاولة غير ناجحة في نهاية المطاف لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كانت الصين من بين أنصار المبادرة الأكثر حماسا.

إن إشراك الصين في الدبلوماسية في الشرق الأوسط أمر منطقي سياسيا، لكن من المحتمل أن يكون له معنى ثقافي وتاريخي أيضا. كما تواجه الصين ثغرات أمنية أقل مما تواجهه أوروبا (باستثناء مسائل الطاقة) ، وليس لديها إرث إمبراطوري في المنطقة - وبالتالي لا تأثير من أي ماضي استعماري. وعلاوة على ذلك، فإن الصينيين لم يدعموا المملكة العربية السعودية، مثل الولايات المتحدة تجاه الرئيس دونالد ترامب، ولم يدعموا الإيرانيين، مثل ما تفعل روسيا خصوصا الرئيس فلاديمير بوتين. والصين ليس لها ذنب الأوروبيين اتجاه العرب واليهود الذين أساؤوا إليهم عبر التاريخ.

ومن المؤكد أن الصين لن تعرض نفسها لمخاطر دبلوماسية في الشرق الأوسط. ولا تزال الصين ملتزمة، بسياسة عدم التدخل، على الأقل على مستوى الخطاب. وقد يكون مواطنوها غير متحمسين. في بيجن العام الماضي، أخبرني خبير صيني في السياسة الخارجية أن منع البلاد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يعكس جزئيا إرث سياسة الطفل الواحد التي تم تطبيقها لأكثر من ثلاثة عقود. لماذا سيخاطر الآباء الصينيون بحياة ابنهم الوحيد من أجل دول بعيدة لا تشكل تهديدا للصين؟

ومع ذلك، وفي سياق مشاركة دولية أوسع نطاقا، على غرار عملية هلسنكي، قد تكون الصين في الواقع في أفضل وضع للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على المدى الطويل. وبالنظر إلى الإخفاقات الجماعية للجهات الفاعلة المعتادة، فمن المؤكد أن مقاربة جديدة لن تكون أسوأ.

اضف تعليق