ينصبُّ التركيز الأولي على تحديدِ ومعالجةِ ما يجعل المشكلة مستمرةً في الوقت الحالي، وعلى الأفكار والمشاعر والسلوكيات والاستجابات الفسيولوجية ذات الصلة. ولكن بمجرد معالجة هذه العوامل، يكون من المهم استكشاف عوامل الضَّعف، مثل المعتقَدات الأساسية والافتراضات غير الفعَّالة، لمعرفةِ ما إذا كان يمكن تعديل هذه العوامل، بحيث يكون...

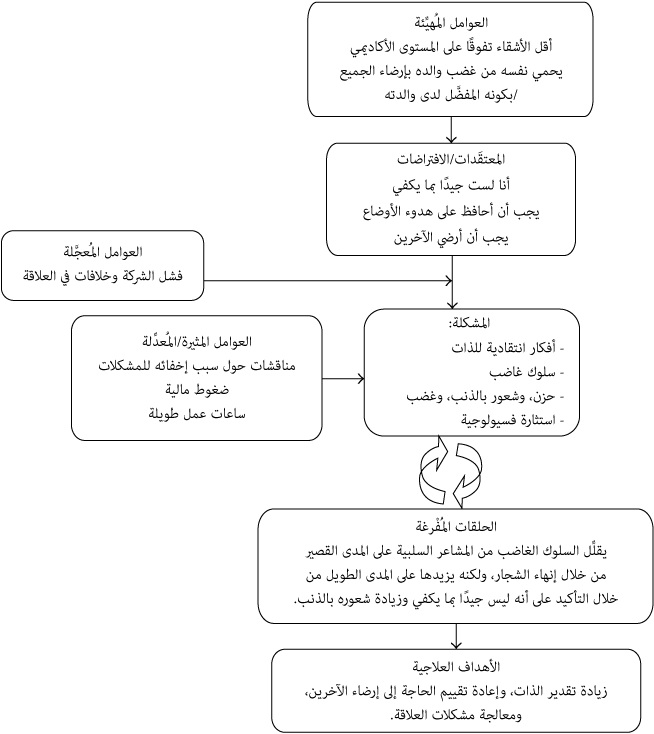

نظرًا لأن العلاج السلوكي المعرفي يركِّز على الحاضر، وعلى الحلقات المُفْرغة المفترَضة، فغالبًا ما يتعرَّض للانتقاد لتجاهله التجاربَ السابقة للفرد (تاريخه)، والسياق الاجتماعي الثقافي الأوسع. ومع ذلك، فهذا ليس هو الحال بالضرورة. يشير نموذج العلاج السلوكي المعرفي العام الموضَّح في الشكل ٣-٢ إلى أن العوامل المُهيِّئة، بما في ذلك الخبرة السابقة، تجعلك عرضةً للإصابة بالاضطراب الوجداني، وأن أفكارك (على المستويات الثلاثة كلها) تلعب دورًا مهمًّا في استمرار المشكلة، وأن كلَّ هذا يحدث في سياق بيئتك.

استخدم معالِجُ العلاج السلوكي المعرفي ديفيد ويستبروك، المدير السابق لمركز أكسفورد للعلاج المعرفي، تشبيه النار لشرح تركيز العلاج السلوكي المعرفي على العوامل المُحافِظة؛ فعلى سبيل المثال، إذا اكتشفت حريقًا، فلن تشرع في مواجهته بالبحث عن عودِ الثقاب الذي تسبَّب فيه، بل ستشرع في مواجهةِ العوامل التي تجعله مستمرًّا حاليًّا - ألا وهي إمدادات الوقود والأكسجين. ومع ذلك، بمجرد السيطرة على الأزمة الحالية، قد يكون من المفيد التحقيق في سببِ حدوث الحريق، أو زيادة مخاطر حدوثه في المقام الأول، لتقليل مخاطر حدوثه مرة أخرى.

يكون الوضع مشابهًا في العلاج السلوكي المعرفي، حيث ينصبُّ التركيز الأولي على تحديدِ ومعالجةِ ما يجعل المشكلة مستمرةً في الوقت الحالي، وعلى الأفكار والمشاعر والسلوكيات والاستجابات الفسيولوجية ذات الصلة. ولكن بمجرد معالجة هذه العوامل، يكون من المهم استكشاف عوامل الضَّعف، مثل المعتقَدات الأساسية والافتراضات غير الفعَّالة، لمعرفةِ ما إذا كان يمكن تعديل هذه العوامل، بحيث يكون الشخص أقلَّ عرضةً للمعاناة من المشكلة في المستقبل.

وقد يكون السياق الاجتماعي الثقافي وثيقَ الصلة بعوامل الضَّعف تلك في التأثير على القواعد التي نكوِّنها حول كيفية عيش الحياة. على سبيل المثال، معدَّلات اضطرابات الأكل هي الأعلى في الثقافات الصناعية حيث يوجد تركيزٌ على النحافة، خاصة إذا كانت النحافة مرتبطةً بالنجاح. يمكن أن ينطبق هذا الأمر بشكلٍ خاصٍّ على المهن أو الرياضات التي تتطلَّب جسمًا بمواصفاتٍ خاصة (على سبيل المثال، الباليه، وسباقات ركوب الخيل، والجمباز، ومجال عروض الأزياء، والتمثيل).

يقترح نموذج العلاج السلوكي المعرفي أنك تُطوِّر، على أساس التجارب التكوينية، معتقَداتٍ أساسية عن نفسك والعالم. وإذا كانت هذه التجارب التكوينية سلبية، فمن المرجَّح أكثر أن تُطوِّر معتقداتٍ أساسية سلبية. ومن ثَم، فتجارب الطفولة السيئة، مثل سوء المعاملة أو الإهمال أو الفَقْد أو المعاناة بسبب وجود خلل أسري كبير، طالما ارتبطت بالاكتئاب والقلق وحتى الانتحار في مرحلة البلوغ.

ومن المثير للاهتمام أن مثلَ هذه التجارب السيئة في مرحلة الطفولة، قد ثبَت أيضًا أنها تتنبَّأ بحدوث نتائجَ أسوأ في جوانبَ أخرى غير نفسيةٍ، مثل الحمل في فترة المراهقة، والأمراض العضوية مثل الربو. تظل الطريقةُ التي تؤدي بها هذه التجارب إلى نتائجَ صحيةٍ، سيئةً غيرَ مفهومة فهمًا كاملًا، ومن المحتمَل أنها تتم عَبْر مساراتٍ عديدة. من الواضح وجودُ تأثير مباشر للفقر والمحدِّدات الاجتماعية للصحة مثل الوظيفة والدخل، ولزيادة استخدام السلوكيات الضارة بالصحة، مثل التدخين والأنظمة الغذائية غير الصحية وتعاطي المخدِّرات. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد تكون هناك تأثيراتٌ أوسعُ لتجارب الطفولة السيئة، مثل حدوث تغيُّراتٍ في استجابات مراكز المتعة والمكافأة في الدماغ، بعدما أظهرت دراسات تصوير الدماغ وجودَ اختلافاتٍ في مناطقَ معينةٍ من الدماغ (مثل قشرة الفص الجبهي واللوزة الدماغية) بين مَن عانَوا تجاربَ سيئةً في مرحلة الطفولة ومَن لم يُعانوها، وأن تأثير تلك التجارب تراكمي؛ إذ كلما كان عددها أكبر، كان لها تأثيرٌ أكبر. يشير هذا البحث إلى أن الأطفال الذين عانَوا تجاربَ سيئةً هم أكثر عرضةً للمبالغة في ردِّ الفعل، تجاه الضغوط وهم بالغون.

بينما يقرُّ العلاج السلوكي المعرفي بدور العوامل المُهيِّئة مثل تجارب الطفولة السيئة، والعوامل الوراثية، وكيمياء الدماغ، فهو يرى أن هذه العوامل أقلُّ قابليةً للتغيير؛ ومن ثَم يركِّز بدلًا من ذلك على المعتقَدات وأنماط الاستجابة السلوكية أو الانفعالية التي تطوَّرت؛ نتيجةً لهذه التجارب. إن التجارب، سواء كانت سيئة أم لا، ستعلِّمنا قواعدَ عن العالم وأنفسنا والآخرين. هذه القواعد، وفقًا لبوب شوارتس:

تتشكَّل من تجربتنا، أو من حدثٍ أو أحداث في حياتنا دفعتنا إلى اتخاذِ قرار بشأن أنفسنا، حول كيفية التصرُّف في الحياة، وحول كيفية النجاح أو كيفية الاستمرار في الحياة. القوانين الشخصية لها هدف، ولكن عندما تصبح لا واعية وتبدأ في العمل تلقائيًّا، فإننا نعلَق معها طويلًا، حتى بعدما تتوقف عن أداء وظيفة مفيدة. والأسوأ من ذلك أن العديد من أكثر القوانين الشخصية تأثيرًا، قد تشكَّل في مرحلةٍ كنا فيها أصغرَ من أن تكون لدينا صورةٌ دقيقة عن هويتنا، أو عما هو عليه العالَم في الواقع؛ ومن ثَم غالبًا ما تكون تلك القوانين مضلِّلة على نحوٍ رهيب.

يسلِّط اقتباسُ شوارتس المأخوذُ من كتابٍ حول الأنظمة الغذائية، أي غير ذي صلة بالعلاج النفسي، الضوءَ على السبب الذي قد يجعل للتجربة المبكرة مثلَ هذا التأثير المحوري؛ فكلما حدثت التجربة مبكرًا، زادَ احتمالُ تفسيرها بطرقٍ قطبيةٍ غير ناضجة - أي: على أنها إما «جيدة» أو «سيئة» - وقلَّت قدرتُها على أخذِ السياق بعين الاعتبار، أو الموازنة بين وجهات النظر المتنافسة، مما يؤدي إلى تشكُّل معتقَدات مطلَقة.

كما رأينا، يطوِّر الفردُ بعد ذلك استراتيجياتِ تعايُش على الرغم من معتقداته الأساسية السلبية. قد تكون هذه القواعد أو القوانين الشخصية أو «الافتراضات»، بلغةِ العلاج السلوكي المعرفي، فعَّالةً بدرجة أو بأخرى. في الواقع، ربما كانت هذه القواعد فعَّالة للغاية في الظروف التي جرى تعلُّمها فيها، ولكنها قد تصبح غير فعَّالة في مواقفَ أخرى. على سبيل المثال، قد يطوِّر الطفل الذي يُساء معاملته الافتراضَ القائل، «يجب ألا أسمح لمشاعري بالظهور» كطريقةٍ فعَّالةٍ وضروريةٍ للتعامل مع والدٍ متقلِّب المِزاج. ومع ذلك، كشخصٍ بالغ، ستكون هناك عواقبُ كبيرةٌ لعدم التعبير عن المشاعر مطلقًا، وهو ما قد يعرِّض الشخص لخطر الإصابة بالاضطراب الوجداني.

يوضح الشكل ٣-٤ مثالًا لمريضٍ تظل افتراضاته كامنةً، حتى استثارَتها الأحداثُ البيئية. لم يُصَب نيل (غُيِّرت الأسماءُ وتفاصيل الهُوية حفاظًا على السرية والخصوصية) بالاكتئاب حتى منتصف الستينيات من عمره، مع أنه كان قد شكَّل المعتقدات الأساسية ذات الصلة في مرحلة الطفولة. أُحيلَ نيل إلى العلاج السلوكي المعرفي بسبب الحالة المِزاجية السيئة (الاكتئاب) ونوبات الغضب الشديدة. لم يكن قد عانى الاكتئابَ أو الغضب المفرِط من قبل، وفشل شركةٍ كان يديرها مع زوجته هو ما استثار مشكلاته الحالية. عندما بدأت الشركة تتعرَّض لصعوباتٍ مالية، اعتقد نيل أنه سيكون قادرًا على التغلب على تلك الصعوبات في الوقت المناسب؛ ومن ثَم عمِل بجِدٍّ أكثرَ وأخفى حجمَ الصعوبات عن زوجته، ليحميَها من التوتر. ولكن تدريجيًّا، ازدادت الصعوبات المالية سوءًا، حتى لم يَعُد لدى نيل أيُّ خيارٍ سوى إغلاق الشركة، والكشف عن حجم الديون لزوجته.

تسبَّب إغلاقُ الشركة وتغيُّر وضعهم المالي في إجبار نيل وزوجته على تأخيرِ خططِ تقاعدهما، وقبول كلٍّ منهما لوظيفةٍ لم يكن ليقبلها لولا ما حدث. وهو ما قد سبَّب أيضًا نشوب خلافاتٍ بينهما؛ كانت زوجة نيل مستاءةً للغاية لأنه أخفى عنها حجمَ المشكلات، وتساءلت عما إذا كان يُخفي أشياءَ أخرى عنها. خلال هذه المشاجرات، بدأ نيل يعاني غضبًا عارمًا، وكانت استجابته إما بالمغادرة غاضبًا أو برمي الأشياء. كان هذا السلوك ينهي الشجارَ، ولكنه لم يُسهم بشيءٍ يُذكَر في حل مشكلات العلاقة، وطوَّر لديه شعورًا أسوأ تجاه نفسه. كان السياق الحالي ذا صلةٍ أيضًا، من حيث إنه لو كان لنيل شريكةُ حياةٍ مختلفة، فلربما كانت مشكلتها في التكيُّف مع الظروف المتغيرة ستكون أقل، أو ربما كانت ستكون أكثرَ تفهمًا لسبب إخفائه للصعوبات. يعرض الشكل ٣-٤ صياغةً تخطيطية للصعوبات التي يعانيها نيل.

شكل ٣-٤: مخطط صياغة للصعوبات التي يعانيها نيل.

توضِّح صياغةُ حالة نيل كيف أنَّ المعتقَدات التي تشكَّلت في الطفولة، جعلته عُرضةً للمعاناة من المشكلات النفسية في وقتٍ لاحق من حياته. ومع ذلك، لم تُستَثَر هذه المعتقدات حتى نشأت الظروف البيئية التي استفزَّتها. في السابق، لم تتسبَّب هذه القابلية للتأثُّر في حدوثِ أي مشكلات، حيث تمكَّن من العيش ضمن قيود معتقَداته؛ فقد كان قادرًا على إرضاء الآخرين، والحفاظ على هدوء الأوضاع بما فيه الكفاية، حتى ظهرت مجموعةٌ من الظروف الصعبة للغاية. وعندئذٍ عَلِقَ في الحلقات المُفْرغة، حيث أدَّى ما فعله على المدى القصير لإدارة الموقف، إلى تفاقم المشكلة على المدى الطويل؛ فقد أدَّى سلوكه العدواني حينها إلى إنهاء الجدال، ولكنه طوَّر لديه شعورًا بالأسوأ تجاه نفسه على المدى الطويل.

ما الذي يؤدي إلى استمرار المشكلة؟

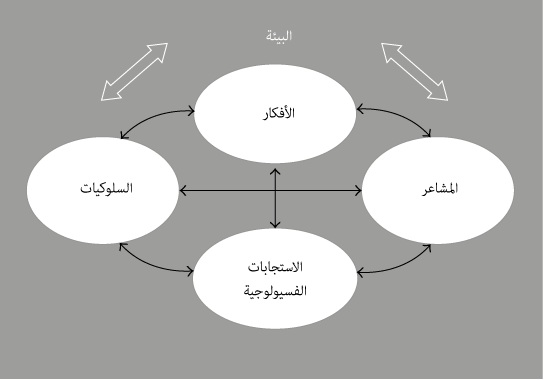

يشتمل نموذج العلاج السلوكي المعرفي العام الموضَّح في الشكل ٣-٢ على كلٍّ من العوامل المُفجِّرة (ما تسبَّب في المشكلة) والعوامل المُحافِظة (ما يحافظ على استمرار المشكلة). فيما يتعلَّق بالعوامل المُحافِظة، يحدِّد النموذج أربعة عناصر رئيسية: الأفكار، والمشاعر، والسلوكيات، والاستجابات الفسيولوجية. تتفاعل هذه العناصر الأربعة أيضًا مع البيئة، التي تشمل المحيطَ الاجتماعي والثقافي للفرد. تأثير البيئة متبادَل؛ إذ يتأثَّر الفرد ببيئته، ولكنه أيضًا يؤثِّر فيها. على سبيل المثال، سيؤثِّر وجود الفرد في بيئة معادية على طريقة استجابته، وتفكيره، وشعوره، وتصرُّفه؛ فقد يؤدي إدراك الفرد أن محيطه عدوانيٌّ إلى زيادة احتمالية أن يكون ردُّ فِعله عدائيًّا أو عدوانيًّا، وهو ما سيؤثِّر بدوره على المحيطين به. يوضح الشكل ٣-٥ هذه العناصر في صورة «كعكة صليب ساخنة» (وقد سُمِّيت بذلك نسبةً إلى الكعكة الدائرية التي يُزيَّن سطحُها بشكل صليب، وهي من عادات الاحتفال بيوم «الجمعة العظيمة») كما هو موضَّح أدناه. يُعرف هذا النوع من الصياغة أيضًا باسم نهج «الأنظمة الخمسة» أو «النطاقات الخمسة»؛ حيث يكون النطاق الخامس هو تأثير البيئة.

شكل ٣-٥: نهج كعكة الصليب الساخنة لصياغة الحالة.

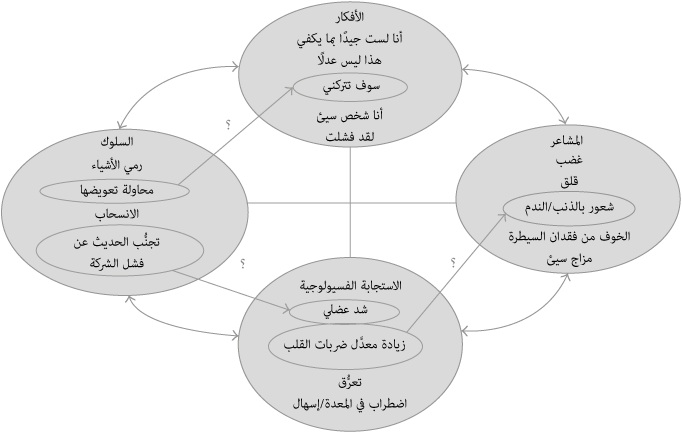

يتميز نهج كعكة الصليب الساخنة لصياغة الحالة بكونه بسيطًا وسهلَ الفَهْم. فهو يسرُد العناصر الأربعة الرئيسية للمشكلة، ويضعها في سياق الفرد وبيئته، مع تحديد العلاقات المتفاعلة بين المكونات المختلفة. لكن ما يفشل في فِعله هو استخلاص الحلقات المُفْرغة المحدَّدة؛ ففي هذا النوع من صياغة الحالة، يُنظر إلى كل شيء على أنه يؤدي إلى كل شيء، والعكس صحيح. عندما نفحص صياغةَ حالة نيل، يمكننا أن نرى أن الوضع مختلِف؛ فليس كل الأفكار والمشاعر والسلوكيات والأحاسيس الفسيولوجية مرتبطةً بعضها ببعض بشكلٍ متساوٍ (انظر الشكل ٣-٦). إن إلقاء الأشياء بدلًا من محاولة تعويض زوجته هو الذي يدفعه إلى الاعتقاد بأنها قد تتركه. وبالمثل، فزيادة معدَّل ضربات القلب ليست مصدرًا لشعوره بالذنب أو الندم.

شكل ٣-٦: مشكلات نهج صياغة كعكة الصليب الساخنة، فيما يخص الصعوبات التي تواجه نيل.

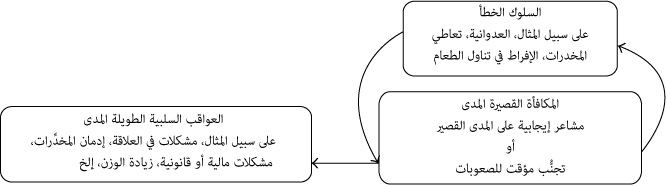

إنَّ الغرض من صياغة الحالة في العلاج السلوكي المعرفي ليس فقط توضيحَ كيفية تطوُّر المشكلة، ولكن أيضًا فحص العلاقات بين المكوِّنات المهمة لفهمِ ما يحافظ على استمرارها. إن تحديد هذه العلاقات هو الذي يمكِّن معالِجي العلاج السلوكي المعرفي من معرفةِ ما يجب تغييره، حتى لا يعاني الشخصُ من المشكلة بعد ذلك. ولذا، فالنوع الأجدى من صياغة الحالة في العلاج السلوكي المعرفي، سيشمل جميعَ العناصر الموضَّحة في الشكل ٣-٥، ولكنه سيذهب إلى حدٍّ أبعدَ، وذلك من خلال تنظيم العناصر الرئيسية للمشكلة (الأفكار والمشاعر والسلوك والاستجابات الفسيولوجية) في صورة «حلقات مُفْرغة». تحدِّد الحلقات المُفْرغة، التي تُعرف أحيانًا باسم «الحلقات اللانهائية»، العلاقاتِ الوظيفية بين العناصر التي تعمل على استمرار المشكلة. غالبًا تكون الأفعال التي يتخذها الفرد لمحاولة حلِّ المشكلة، هي ما تسهم في استمرار المشكلة عن غير قصد. على سبيل المثال، ما كان نيل يفعله على المدى القصير قد أدَّى، دون قصد، إلى استمرار المشكلة على المدى الطويل، كما هو موضَّح في الشكل ٣-٧.

شكل ٣-٧: دورة تعزيز قصيرة المدى.

يمكن أن يعمل التجنُّب بطريقة مماثلة، من خلال تجنُّب المثيرات التي تجعله قلقًا، يشعر الفرد بتحسُّن على المدى القصير، ولكن يُبقي السلوك التجنُّبي على قلقه، فهو لا يكتشف أبدًا أن الشيء الذي كان قلقًا بشأنه لم يكن خطيرًا في الواقع، أو على الأقل ليس خطيرًا كما كان يخشى أن يكون (انظر الشكل ٣-٨).

شكل ٣-٨: كيف يؤدي التجنُّب إلى استمرار الخوف.

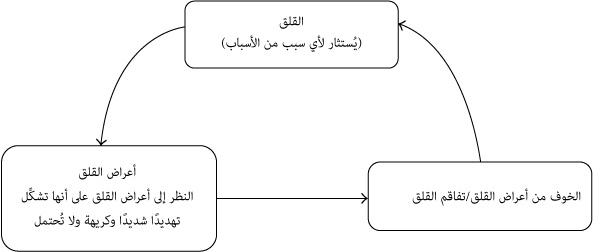

تقدِّم الأشكال أدناه أمثلةً إضافية للحلقات المُفْرغة النموذجية، التي تجعل الناسَ «عالقين» في أنماطهم الحالية من التفكير والشعور والتصرف. يصف الشكل ٣-٩ حلقةً مُفْرغةً شائعةً في القلق، حيث يُنظر إلى أعراض القلق نفسها على أنها تهديد، مما يؤدِّي إلى تفاقم القلق وتزايد إدراك التهديد، ومن ثَم، المزيد من القلق المتفاقم. تُعَد هذه إحدى الطرق التي تُحدِث بها الاستجابات الفسيولوجية تغييراتٍ في الأفكار والمشاعر والسلوكيات.

شكل ٣-٩: الخوف من الخوف نفسه بوصفه حلقة مُفْرغة.

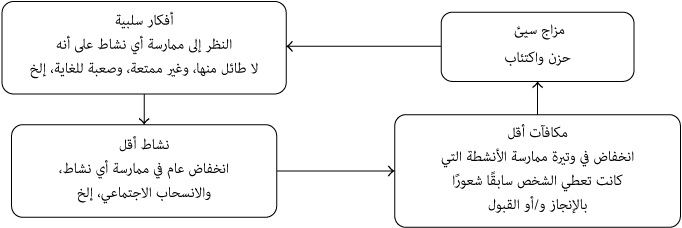

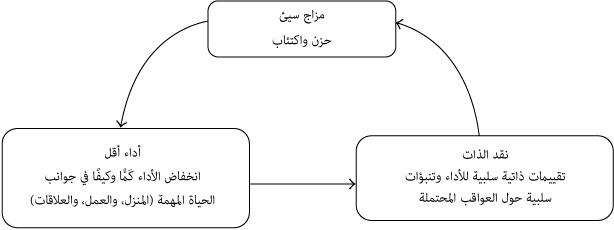

ويوضح الشكلان ٣-١٠ و٣-١١ الحلقات المُفْرغة الأكثر شيوعًا في الاكتئاب الناجم عن القلق؛ لأنها تعمل على سوء الحالة المزاجية.

شكل ٣-١٠: انخفاض النشاط والمكافآت يساعد على استمرار المزاج السيئ.

شكل ٣-١١: نقد الذات يساعد على استمرار المزاج السيئ.

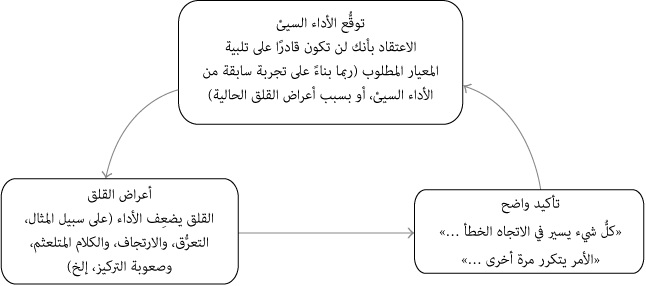

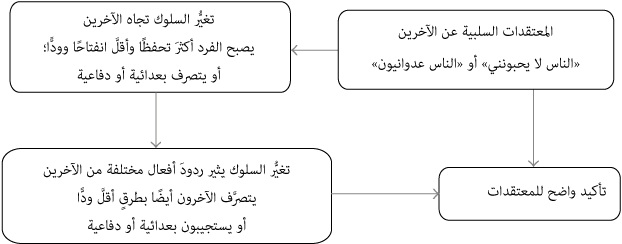

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الإيمان بمعتقَدٍ ما في بعض الأحيان، يمكن أن يزيد في الواقع من احتمالية تحقُّق هذا المعتقَد على أرض الواقع. كما ذكرنا سابقًا، فالاعتقاد بأنك لن تنجح قد يقودك إلى بذل جهدٍ أقل، أو عدم المثابرة، أو العزوف عن طلب المساعدة عند مواجهة المصاعب؛ وبذلك يصبح المعتقَد نبوءةً ذاتية التحقُّق. وبالمثل، فالاعتقاد بأنك غير محبوبٍ يمكن أن يؤديَ بك إلى التصرُّف بطرقٍ أقلَّ لطفًا؛ ومن ثَم تصبح محبوبًا بصورةٍ أقل. يمكن أن ينطبق الشيء نفسه على القلق بشأن الأداء، أو فيما يتعلَّق بالمعتقَدات عن الآخرين (انظر الشكلَين ٣-١٢ و٣-١٣).

شكل ٣-١٢: الحلقة المُفْرغة الخاصة بالقلق بشأن الأداء.

شكل ٣-١٣: الحلقة المُفْرغة الخاصة بالنبوءة الذاتية التحقق.

وختامًا، الغرض من صياغة الحالة في العلاج السلوكي المعرفي، هو محاولة فَهْم كيفية تفاعل العناصر الرئيسية (الأفكار والمشاعر والسلوكيات والاستجابات الفسيولوجية) بعضها مع بعض، بصورةٍ تُبقي على الصعوبات التي يواجهها الفرد في إطار بيئته الخاصة، وسياقه الاجتماعي الثقافي. بمجرَّد الوصول إلى فَهْم أولي، ينتقل ممارس العلاج السلوكي المعرفي إلى استخدام هذا الفَهْم لتحديد أين سيتدخل؛ لتقريرِ ما يجب تغييره حتى لا يظل الشخص «عالقًا» في الحلقات المُفْرغة التي تعمل على استمرار مشكلاته.

اضف تعليق