في زحام الحياة العصرية المليئة بالمتاعب والانشغالات وهواجس المصالح والرغبات، قد لا تكون هناك فسحة، ولو ضيقة، يقف الإنسان فيها لمحاسبة نفسه على ما ارتكبه من أخطاء بحق الناس والمجتمع .. بحق قيمة إنسانية عليا.. بحق المصلحة العامة، فكم واحداً منا يجد متسعاً ما قبل...

في زحام الحياة العصرية المليئة بالمتاعب والانشغالات وهواجس المصالح والرغبات، قد لا تكون هناك فسحة، ولو ضيقة، يقف الإنسان فيها لمحاسبة نفسه على ما ارتكبه من أخطاء بحق الناس والمجتمع .. بحق قيمة إنسانية عليا.. بحق المصلحة العامة.

فكم واحداً منا يجد متسعاً ما قبل النوم، ليراجع تصرفاته في نهار فات، وإذا ما وجد نفسه مرتكباً خطأً ما في حق إنسان آخر، فإنه يخضع ذاته لتأنيب الضمير؟!

كم واحداً منا تلاحقه أخطاؤه النهارية في أحلامه الليلية، فتظهر له في أشكال رؤى او حتى كوابيس، مغزاها تنبيهه الى ذنوبه؟، كم واحداً منا يمتلك فضيلة الاعتراف بخطئِه أمام المعني بالأمر طلباً للسماح والمعذرة ؟!

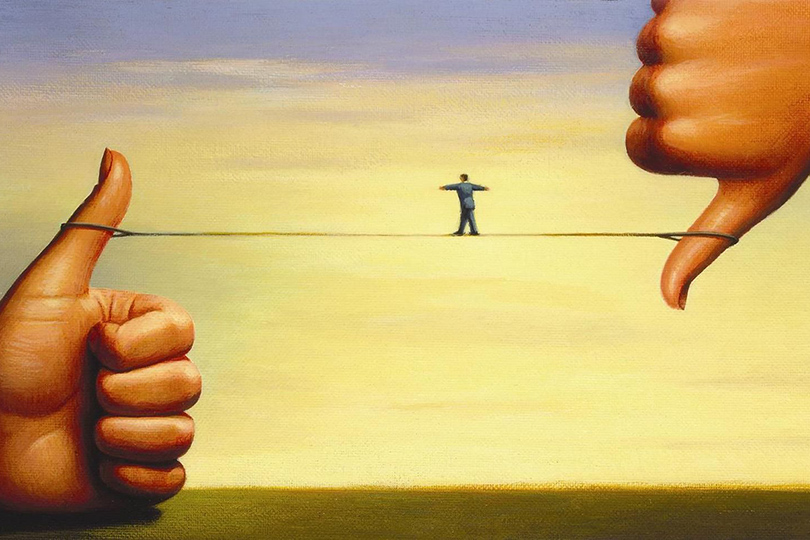

قد تطول قائمة الأسئلة، ولا يجيب عليها البعض إلاّ بتضمين الأجوبة أفعالاً بصيغة الزمن الماضي في ظل الضمائر المعتلة والأفعال الناقصة، إذ لا فسحة لمراجعة الذات إذا كان هاجس الإنسان مصلحته الخاصة فقط سواء وجد هذا الهاجس في نفسه بحكم طبعه الأناني او جراء تطبعه بما يجد الغالبية عليه، بعد أن يقول لنفسه: إنهم لا يفكرون بسوى مصالحهم، فلماذا لا أفعل مثلهم؟!

وهكذا يدخل الى الحلبة معهم مهرولاً نحو نداء الأنانية.. وبعد أن يستحوذ على مايريد، يتوقف القلب عن النبض عاجلاً او آجلاً دون أن يأخذ صاحبه شيئاً مما استحوذ عليه.. لستُ مَن يقول ذلك، وإنما هو قول الضمير غير المعتل والفعل الصحيح غير الناقص.. ولكن هل لمَن نسوا محاسبة ضمائرهم آذان صاغية ؟!

الحرب تضع الإنسان في مواجهة ضميره، وعند مفترق طرق، فأما أن يختار طريق النجاة، حين يزداد إيماناً بالله تعالى، ويزداد قلبه حباً للناس، وهو يبكي على قطع اللحم الرمادي المتناثر هنا وهناك.

وأما أن يختار طريق الهلاك حين يلهث وراء مصالحه الذاتية على حساب الآخرين، ومن غير أن تقطر عيناه دمعة واحدة على الذين يذهبون ضحايا العنف والفوضى.

ولاشك في أن ظروف الحرب وعدم الاستقرار تكشف عن معادن الناس، فلا يعود شيئاً خفياً او مموّهاً.. البعض لا يملأ عينيه سوى التراب، و(لا تنكسر عينه) مثلما نقول بالعامية، مع إن الحياة تمضي أمام عينيه الى زوال في لحظة غدر.. لحظة يعبث فيها الغادرون بحياة الناس.. وبدلاً من أن يسعى ذلك البعض الى تنقية نفسه من شوائبها، ينشغل بأمراضه النفسية، ومنها الحسد الذي يملأ قلبه تجاه النعمة التي يختار الله أن تكون من نصيب إنسان آخر، فتراه يحاول بشتى الطرق قطع رزق الآخر بتصيد أخطائه او بتدبير المكائد من ورائه، وإطلاق لسانه كالمنشار في حرب نميمة ونفاق مع إنه ( كله عورات وللناس ألسنُ ).

وعادة ما يقوم بمثل هذه التصرفات المريضة والوضيعة أشخاص يفقدون الثقة بأنفسهم، ويتصورون أنهم أقل من الآخرين، او قد يكونون من الواهمين المتناسين أحجامهم الحقيقية..

هؤلاء، يثيرون السخط والشفقة أيضاً، فالشر في دواخلهم يبعث على السخط، وقلة قيمتهم بين الناس الذين يدركون حقيقتهم تثير الشفقة.. وليس أمام مَن يلحقه الأذى بسببهم سوى الترفع عليهم والسير ملكاً واثق الخطوة، وهو خير طريق نحو انتصاره على أمراض الدنيا وقبح النفوس، مادام الناس لا يلطمون النمام والمنافق على فمه حين يتحدث أمامهم بسوء عن شخص آخر، ويأكل لحمه نيئاً، ويخطط لأذيته، وسرقة النعمة من فمه .

إنّ المنافقين والنمامين والحاسدين وراء كل مصيبة، لأنهم يفقدون الأرض طهارتها ونقاءها، فالنمّ والنفاق والحسد من أقبح السمات والسلوكيات، فهل يتطهر منها البعض؟

يصرّ البعض على التقليل من قيمة نجاحات الآخرين حينما يعزوها الى الحظ مستهيناً بحجم الجهد الذي يبذلونه في سبيل الوصول الى ضفة الإبداع والتألق.

وأمام إصراره الأعمى هذا، نشفق عليه إذ لايجد حجة يتكئ عليها او حائطاً يعلِّق عليه إخفاقاته سوى التقليل من قيمة الامتياز الذي يملكه الناجحون، وهو امتياز الموهبة الحقيقية وإتقان العمل والإخلاص الفعلي وقوة الإرادة الموجهة على نحو سليم والى الطريق الصائب.

هذه العناصر الأربعة هي جزء مهم من عناصر كثيرة تصنع للمرء حظاً جميلاً، ولاشك في أن إرادة الخير هي واحدة من الإرادات التي تجلب الحظ لصاحبها، إذ إن حب المرء لفعل الخير يجعله محبوباً لدى الآخرين مما يرفع من شأنه عندهم، ويكون ذا حظوة ومكانة، مما يعني أن الحظ الذي يمتلكه إنما هو من صنع يديه وتصرفاته السليمة، وليس في الأمر ورقة يانصيب ربحها دون الآخرين.

كما إن الإصرار على تقديم عمل جيد وبمواصفات جديرة بالتقدير هو واحد من مفاتيح الحظ الطيب، وإلاّ لامتنع الجميع عن إداء العمل الجيد معتمدين على حظوظهم الحسنة او السيئة، حقيقة أن ما جعلنا نكتب هذا الموضوع مواقف عدة نصادفها في الحياة بسبب أناس فاشلين او أقل موهبة من زملائهم، لكنهم يظنون أنهم موهوبون وأفضل من الموهوبين الحقيقيين، وجراء هذا الوهم نجدهم يعتقدون أنهم مغبونون وأن حظهم السيء وراء عدم حصولهم على ترقية في العمل، او عدم كسبهم محبة الآخرين لهم، وهم في الحقيقة مسؤولون عن هذا ( الحظ السيء) الذي يرافقهم لأنهم صنعوه بأيديهم من جراء تقصيرهم في أعمالهم نوعاً وليس كماً فقط او بفعل سلوكيات مغلوطة يقومون بها ضد زملائهم او أصدقائهم او المحيطين بهم او من هم أفضل منهم.

إنّ مثل هؤلاء يرتطمون دائماً بجدران مانعة بنوها بتصرفاتهم المخطوءة ويتعثرون بالأحجار من جراء الغشاوة التي تعمي أبصارهم، هذه الغشاوة التي تجعلهم وبدلاً عن تطوير أنفسهم وقابلياتهم ينشغلون بالنميمة والنفاق والكذب والانتقاص من قيمة الآخرين. وهم لايدرون أن نقاء القلب ورُقي التصرف وإتقان العمل وراء الحظ الجميل .. فحظاً طيباً للجميع.

اضف تعليق