اللغة العربية دخلت عليها بين فترة وأخرى مفردات جديدة استحسنها الناس واستعملوها في محادثاتهم وكتاباتهم ومع مرور الزمن ظن الناس أنها من العربية، وبعض هذه المفردات أدخلها الآخر في لغتنا حتى بتنا ننظر إلى الطالح صالحاً وإلى الصالح طالحاً، مع قدرة العربية على انتاج المفردات من داخلها وعدم احتياجها...

أثبت واقع المجتمعات أن لكل جيل مصطلحاته، فالفئات العمرية في مقطع زمني واحد تختلف بينها في المفردات المستخدمة، وهو أمر يسلم به اليوم من ذرف على السبعين، وهو يرى جيل الثمانينيات من القرن العشرين يستخدم مصطلحات لم تكن معهودة في زمانه، وجيل التسعينيات يستعمل مصطلحات يستغرب لها جيل الخمسينيات والستينيات، وجيل الألفية الثالثة له بعض المصطلحات عصية على الفهم لجيل الألفية الثانية.

في عام 2004م أي بعد عام من سقوط نظام صدام حسين، وبعد نحو ربع قرن من العودة من المهجر القسري، دخلت محلاً لبيع الفضيات في شارع الإمام علي المجاور لمنزل مسقط الرأس في زقاق سوق الصفارين بمدينة كربلاء المقدسة، وكان في المحل صاحبه ورجل مسن جالس في زاوية منه، فبادرت إلى صاحب المحل بالسؤال عن بعض القطع المعروضة في واجهة المحل وعن أسعارها وسألته في الأثناء عن بعض الأزقة في المدينة القديمة، وفي هذه الأثناء رفع الرجل المسن صوته وخاطبني بأسلوب رقيق قائلاً: يا حاج أراك ممن كان مهاجراً ورجعت للتو إلى مدينتك كربلاء، فاستغربت منه فراسته فقل له: صحيح ما تقول يا شيخ (نسبة إلى العقال والشماغ اللذان زينا شيبته الكريمة)، ولكن كيف عرفت أني من المهاجرين وكيف عرفت أني من مدينة كربلاء!، فردَّ قائلاً: إن أسلوب كلامك وسؤالك ينبئ عن كونك حديث عهد بالعراق، وأما لهجتك وحديثك رغم بعض الكلمات الفصحى توحي أنك من هذه المدينة المقدسة، ثم سألني عن بيتنا وعشيرتنا، وما أن عرَّفته بموضع منزلنا الذي يبعد بضعة مئات أمتار عن الشارع الذي أقف فيه حتى عرف أسرتنا وعشيرتنا.

وعلى بعد ثلاثة أزقة من موضع محل الفضيات، وفي شارع قبلة العباس عليه السلام، كان لابن أخي محل لبيع الملابس الرجالية، قبل أن يتم هدمه مع مجموعة محلات لتوسعة الشارع العام، وكنت كلما قدمت العراق زائراً أحتسي عنده لدقائق كأساً من الشاي، وفي أحد الزيارات دخلت عليه وكان أحد أصدقائه جالساً معه يتسامران، فجلست ثالثهم وقدمني ابن اخي لصديقه وعرفني له وقال له هذا عمي شقيق أبي، وبعد دقائق من المسامرة والحديث الذي أشركاني فيه حانت من الشاب التفاتة وسألني باستغراب: يا عم أنت من أي البلدان؟ فاستغربت واستغرب ابن اخي ورد عليه متعجباً: ألم أقل لك أن هذا عمي شقيق أبي أي عراقي مولود في هذه المدينة في المنزل نفسه الذي ولد فيه أبي، فرد الشاب مندهشاً هو الآخر ووجَّه بكلامه نحو: ولكنك لا تتحدث مثلما نتحدث ولهجتك تختلف عن لهجتنا، وتستخدم كلمات لا نستخدمها ولا تستخدم كلمات نحن نتداولها؟ فقلت له: صحيح ما تقول فأنتم جيل الثمانينيات والتسعينيات لكم مفرداتكم ومصطلحاتكم، وإذا كانت غريبة على جيل آبائكم وهم بين ظهرانيكم، فكيف بنا نحن الذين طوَّحتنا عصا الطغيان في المهاجر، وخلقت فجوة بين ما كنا عليه من مصطلحات يتداولها جيلنا وما أنتم عليه من مصطلحات ومفردات أنتجتها بيئتكم وما تناثرت من بين شبكات التواصل الاجتماعي التي كان لها كبير الأثر في زيادة القاموس الاجتماعي بمصطلحات ربما بحاجة إلى معجم لمعرفة معانيها ومضامينها ومصاديقها.

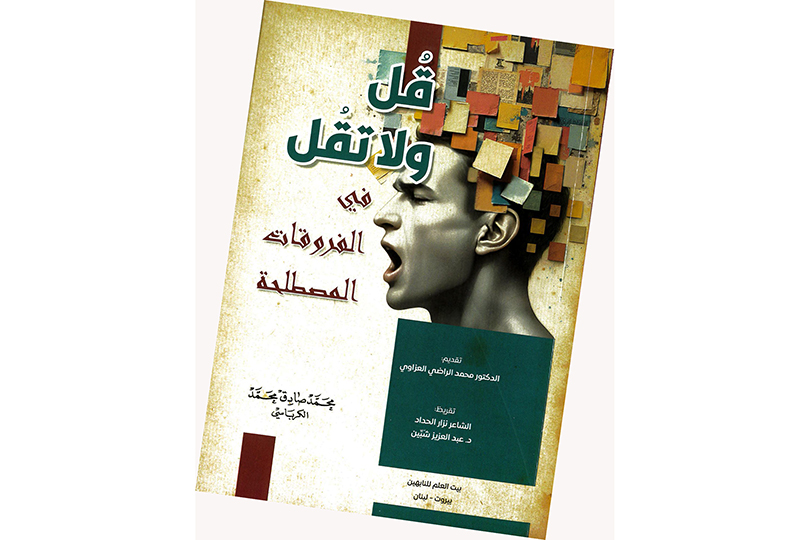

عادت لي ذاكرة عقدين من الزمن وأنا أتابع بالقراءة الموضوعية كتاب "قُل ولا تقُل في الفروقات المصطلحة" للمحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي الصادر في بيروت حديثا (2025م) عن بيت العلم للنابهين في 168 صفحة من القطع الوزيري.

مائة مختارة

يشعر البعض بالفخر وهو يرطن بكلمات أجنبية في وسط كلامه العربي، ويشعره بالتحضر والمدنية، متفاخراً امام أقرانه، وبالإمكان تقديم العذر لجيل المهاجرين في المهاجر المختلفة الذين وقعوا بين رحى لغة الأم ولغة المهجر كأن تكون لغة فرنسية أو إنكليزية أو فارسية أو اسبانية، فترى على سبيل المثال جيل المهجر العربي يتحدث في محيط عائلي بلغة الأم وعندما لا تسعفه اللغة العربية يزينها بلغة المهجر حتى يوصل المراد إلى المتلقي، ولكن لا يمكن اعذار من يعيش في محيط عربي على سبيل المثال ثم يرطن بكلمات غير عربية متذاكيا على أترابه ومتشاطرا.

ولكن مع هذا نجد أن اللغة العربية دخلت عليها بين فترة وأخرى مفردات جديدة استحسنها الناس واستعملوها في محادثاتهم وكتاباتهم ومع مرور الزمن ظن الناس أنها من العربية، وبعض هذه المفردات أدخلها الآخر في لغتنا حتى بتنا ننظر إلى الطالح صالحاً وإلى الصالح طالحاً، مع قدرة العربية على انتاج المفردات من داخلها وعدم احتياجها إلى أدبيات غيرها من اللغات بخاصة مع المفردات الأجنبية الدخيلة ولكن كما يقول الأديب اللبناني عبد الحسن دهيني في كلمة الناشر: (ووجود هذه المفردات في لغتنا ينبع من أن بعضها قد يكون مستحدثاً لا بديل لها في اللغة العربية، ولجهل كثير من الناس بأنَّ لها أو وضع لها مرادفات، وقد نجحت مجامع اللغة العربية في تعريب تلك المفردات ووضع مرادفات لها مقابل تلك الأجنبية، ولكن لم يحصل أن درجت على ألسن الناس، إما جهلاً بها، أو إصراراً من البعض على البقاء على استخدامها ظناً منهم أنها توحي بتحضرهم ورقيهم دون سائر الناس).

في هذا السفر المصطلحي يجوب بنا الكرباسي في مائة مفردة عربية وما يقابلها من نظير عربي وغير عربي أو مغاير في المعنى، يدعونا كما يدل عنوان الكتاب إلى الأخذ بالمصطلح السليم الموافق للواقع، وقد أحسن الباحث العراقي الدكتور محمد عبد الكريم الراضي العزاوي صنعاً عندما استعرض ثنائية المصطلحات المائة عند تقديمه للكتاب ووجد أنها على قسمين: الأول: يدور حول ألفاظ الكتاب بحسب موضوعاته، وأحصاها تسعة محاور، وهي كثيرها، وقليلها وهو الثاني: يدور حول معالجة الكتاب لمفردات بحسب مادته اللغوية، وأحصاها أربعة محاور.

وجاءت عناوين المصطلحات المائة على النحو التالي: (الاستعمار- الاحتلال)، (الروح– النفس)، (الموسيقى– العزف)، (التعارف– المجاملة)، (السياسة- فن الإدارة)، (التولِّي– التصدِّي)، (الخمر– الكحول)، (العقل– المخ)، (القلب– النفس)، (الضاد– الظاء)، (دلهي– دهلي)، (نِينَوى– نَيْنَوى)، (لكنهو– لكهنو)، (الكرباسي– الكلباسي)، (المُعَمَّم– مُعَمِّمْ)، (إصفهان– أصفهان)، (مِيثَم– مَيْثَم)، (إستراتيجي– سِتْراتيجي)، (چلسي– تشلسي)، (إنكليزي– إنجليزي)، (الكورد– الكُرد)، (كابُل– كابول)، (الانقلاب– الثورة)، (النهضة– الثورة)، (المذياع– الراديو)، (الشَّاشَة– التِلفزيون)، (الهاتف– التلفون)، (نستفيد– نستفاد)، (المرقد– المقام)، (الرَّوضة– العتبة)، (الجرثومة– المكروب)، (سُكَيْنَة– سَكِينَة)، (اللاقطة– الميكروفون)، (كافّة– جميع)، (الحاسوب– الكمبيوتر)، (التاريخ– التأريخ)، (حرام– حزام)، (الزاي– الزاء)، (الأشهر الشَّمسية– الأشهر القمرية)، (السَّنَة– العام)، (عَمْرو– عُمَر)، (مئة– مائة)، (اللَّتَيا– اللُّتَيا)، (فُرْنِيَّة– گاتو)، (كُمَّثْرى– الإجاص)، (الخوخ– الدَّرّاق)، (يرجو– يرجوا)، (شهر ربيع– الرَّبيع)، (شهرُ رَمَضان– رَمَضان)، (الظُّلْمَة– الظَّلْمَة)، (الجَص– الجُص)، (الخُطَّة– البرنامج)، (إحتفال– مِهْرجان)، (قناة– قنال)، (مَيْت– مَيِّت)، (المَسْكوك– المَصْكوك)، (المَكوس– الجَمارك)، (غُرَّة– أوَّل)، (الفَراسة– الفِراسة)، (الحوادث– الأحداث)، (الشَّيْخ– العَجوز)، (الباكر– الباكرة)، (البطن– القلب)، (المورّثات– الجينات)، (المقدَّمة– الدِّيباجة)، (اللَّحْم– اللَحَم)، (غير– الغير)، (الأهل– الآل)، (سِتار– بَرْدايَة)، (الزَّرْبِيَّة– السَّجّاد)، (فَوْضى– فُوضى)، (إذاً– إذن)، (التقنية– التكنيك)، (التأليت– التكنولوجي)، (العقيدة– الأيديولوجية)، (عقائدي– عقدي)، (المَحْمَسَة– المَحْمَصَة)، (الحبوبات– البقولات)، (الرَّتيب– الرّوتين)، (الزَّنابير– الدَّبابير)، (المستبد– الدكتاتور)، (أمير البحر– الأميرال)، (المؤامرة– المشاورة)، (الألْثَغ– الألْدَغ)، (المِلْعَقَة– المَعْلَقَة)، (النَّظّارات– المناظر)، (البَغَل– النَّغَل)، (جمادي– جمادى)، (ورود– أوراد)، (المِيضَأَة– بيت الخلاء)، (الباقلاء– الفول)، (البندق– الفندق)، (الشَّهادة الثانوية– البكالوريا)، (الشَّهادة الجامعية– البكالوريوس أو اللِّيسانس)، (الشَّهادة العالية– الماجستير)، (الطَّبيب– الدكتور)، (الأستاذ- الپروفيسور)، (الجامعي– الأكاديمي)، (المَوْقِد– كانون)، وأخيراً (الأطلس– معجم الخرائط).

من نماذج المائة

وأول المتغايرين من المصطلحات التي يدعونا المؤلف الى الحذر عند استخدامهما في حواراتنا وتحريراتنا هما (الاستعمار والإحتلال)، فالإستعمار من العمران، والاحتلال من سقوط البلدان وحلول الخسران، وقد شاع في الأدبيات العربية استعمال مصطلح (الاستعمار) على الغازي المحتل، وهو من الاستلاب الفكري لأن: (من وضعها واستخدمها انه المحتل نفسه ... إنَّ المحتل أراد أن يعطي صبغة حسنة على أعماله القبيحة والمدمرة فسمي الشيء باسم ضده)، ولهذا يؤكد الشيخ الكرباسي: (على أرباب اللغة والثقافة والإعلام الانتباه إلى ذلك، وأن لا يروِّجوا استخدام مفردة الاستعمار كبديل عن الاحتلال حيث فيها رضا المحتل).

ومن الأخطاء الشائعة استعمال كلمة "الشيخ" محل "العجوز" وبالعكس، في حين يفيدنا المؤلف في ثنائية (الشيخ والعجوز) بأن الشيخ يطلق على الذكر وقد بان عليه السن والكِبر وزحف عليه الشيب، وعلى الأنثى العجوز إذا أصبحت مسنَّة، ومن دلالة ذلك قوله تعالى في بشارة الملائكة للنبي إبراهيم (ع) في ولادة إسحاق (ع) وعلى لسان أم إسحاق: (قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) سورة هود: 72.

ومن الاستعمالات الشائعة إحلال كلمة "الأهل" محل "الآل" وبالعكس، في حين كما يؤكد الكرباسي: (والصحيح أن يقال: أهل بيت الرسول (ص) ويُقال آل الرسول (ص) لأن البيت ليس له آل بل له أهل والإنسان له آل وذرية)، ومن دلالة ذلك في "الأهل" قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) سورة الأحزاب: 33، وفي "الآل" قوله تعالى: (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ) سورة غافر: 28.

وحيث ينتهي المؤلف من الثنائية المائة يتحفنا بتقريظين للكتاب أحدهما من نظم الشاعر العراقي الأستاذ نزار الحداد والآخر من نظم الشاعر الجزائري الدكتور عبد العزيز شبين، يقول الحداد من بحر الكامل في المطلع:

قُل ما تقل بنا الكتابُ معنونُ ... كُتب الكتابُ مفهرسٌ ومدوَّنُ

ثم يقول مستنكراً شياع الخطأ من المصطلحات:

لغة الشياع استفحلت في أمَّةٍ ... فيها الضياع على الظلام معنونُ

ثم يختم قوله بلسان حال المؤلف:

إني شغوفٌ أرتجي بقبولها ... نيلَ الجزاء والدعا أستيقنُ

فيما يطالعنا شبين من بحر الرجز في المطلع:

قُل ذا صفاً ولا تقلْ واستكشفِ ... دنيا تنكَّرت غموضاً واعرفِ

ثم يدعونا الى استعمال الصحيح من كلام العرب:

قُل .. ولا تقلْ سوى النظام إنَّ في الــ .... ــــفوضى اشتعالَ غابةِ التخلُّفِ

وينهي المطلع بالخاتمة بقوله:

قُل الذي يُطعمُ نيلُهُ الظَّما ... فراتُهُ فيضٌ من التلطُّفِ

هذا و(هناك الكثير من المفردات الواردة على أمة الضاد تحتاج إلى معادلات عربية) كما يؤكد المؤلف الذي يحرص في كتاباته على تجنب استعمال المصطلح الأجنبي وإن شاع بين أرباب القلم.

في الواقع يوجد عدد غير قليل من الثنائيات في باب المفردات والمصطلحات، وإنما اكتفى المحقق الكرباسي بالمائة على سبيل البيان لتهذيب اللسان.

اضف تعليق