النظام يغرق الفرد في دوامة من "الحاجات الكاذبة" المصطنعة عبر الدعاية والاستهلاك، مما يدفع الأفراد إلى التوحد مع النظام الذي يستغلهم. النتيجة هي "الإنسان ذو البعد الواحد"؛ الكائن الذي فقد "بعده الثاني" (البعد الرافض والمتجاوز للواقع)، وتحوّل إلى مستهلك مطيع وعامل مدمج، يتقبل الاستعباد المريح كشكل من أشكال الحرية...

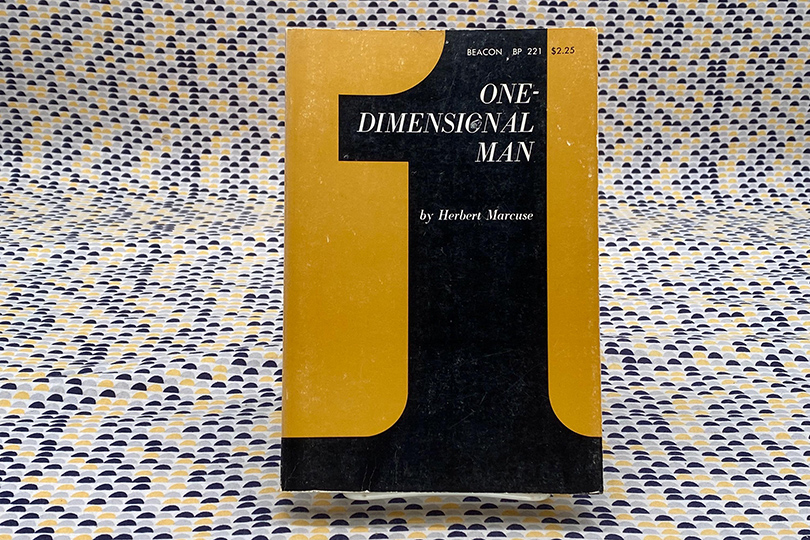

يُعد كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد: دراسات في أيديولوجية المجتمع الصناعي المتقدم" للفيلسوف الألماني-الأمريكي هربرت ماركوز، أحد أهم النصوص النقدية التي حللت آليات السيطرة في المجتمعات الحديثة. ينتمي ماركوز إلى مدرسة فرانكفورت، وهي مدرسة فكرية تتبنى النظرية النقدية التي تجمع بين الفلسفة الماركسية والتحليل الفرويدي.

وعلى الرغم من أن الكتاب كُتب في الستينات، فإن أطروحته لا تزال ذات صدى معاصر وقوي بشكل لا يصدق. فبدلاً من الثلاجات وأجهزة التلفزيون التي انتقدها ماركوز، نعيش اليوم تحت هيمنة أجهزة الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تتفوق في تشكيل الرغبات واختراق الحياة الخاصة، مما يعزز هيمنة ثقافة التوحيد والاستهلاك الرقمي. إن "الشمولية الناعمة" التي وصفها ماركوز لم تختفِ، بل أصبحت أكثر تعقيداً ودهاءً.

تنطلق الأطروحة المركزية للكتاب من أن المجتمع الصناعي المتقدم، سواء كان رأسمالياً غربياً أو شيوعياً (في سياقه التاريخي)، قد نجح في قمع الوعي النقدي للأفراد وإزالة القدرة على التفكير في أي بديل للنظام القائم. هذا القمع لا يتم بالعنف المباشر، بل عبر السيطرة الناعمة باستخدام العقلانية التكنولوجية التي تحولت إلى أيديولوجيا شاملة.

يرى ماركوز أن النظام يغرق الفرد في دوامة من "الحاجات الكاذبة" المصطنعة عبر الدعاية والاستهلاك، مما يدفع الأفراد إلى التوحد مع النظام الذي يستغلهم. النتيجة هي "الإنسان ذو البعد الواحد"؛ الكائن الذي فقد "بعده الثاني" (البعد الرافض والمتجاوز للواقع)، وتحوّل إلى مستهلك مطيع وعامل مدمج، يتقبل الاستعباد المريح كشكل من أشكال الحرية. يمثل هذا العمل دعوة صارخة لإيقاظ الوعي، والبحث عن بصيص أمل في "الرفض العظيم" الذي تمارسه القوى اللامندمجة على هوامش المجتمع.

أهمية الكتاب

يظل "الإنسان ذو البعد الواحد" كتاباً مهماً لأنه سبق عصره في تحليل كيف يمكن للحرية أن تتحول إلى وهم، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة للسيطرة الشاملة التي لا تحتاج إلى عنف، وهي قضايا لا تزال حيوية وملحة في عصرنا الرقمي الحالي.

ويُعد كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" مهمًا جدًا لعدة أسباب، أبرزها أنه

قدَّم نقدًا جذريًا وشاملاً غير مسبوق للمجتمعات الحديثة التي كانت تعتبر نفسها "حرة" و"متقدمة":

* نقد العقلانية التكنولوجية: ماركوز لم ينتقد الرأسمالية فقط، بل انتقد المنطق التقني (Technological Rationality) الذي أصبح يسيطر على كل شيء. لقد أثبت أن التكنولوجيا تحولت من مجرد أداة محايدة إلى أيديولوجيا شاملة تفرض منطق الكفاءة والإنتاج على الحياة الإنسانية، مما يجعل أهداف السيطرة تبدو وكأنها نتائج علمية "محايدة" وحتمية.

* الشمولية الناعمة: قدم ماركوز تحليلاً مبكراً لـ "الشمولية المقنعة" (Repressive Totalitarianism). لقد أوضح أن المجتمعات الغربية (التي تدعي الديمقراطية) تسيطر على الأفراد ليس عبر الإرهاب المباشر، بل عبر الإغراء والراحة المادية وإشباع الحاجات الكاذبة، مما يخلق عبودية مريحة لا يدركها الفرد.

قتل الوعي النقدي (البعد الثاني)

ويكمن في تشخيصه لفقدان "البعد الثاني" (The Second Dimension) في الإنسان الحديث:

* غياب التفكير السلبي: رأى ماركوز أن النظام نجح في إزالة القدرة على "التفكير السلبي" (Negative Thinking)، أي القدرة على رفض الواقع القائم، وتخيل البدائل، والتعبير عن التناقضات. الإنسان ذو البعد الواحد هو إنسان يرى الواقع كما هو ويتقبله دون تفكير نقدي.

* تحييد المعارضة: شرح ماركوز كيف تم دمج الطبقة العاملة في النظام عبر الاستهلاك ورفع مستوى المعيشة. هذا التحليل فسر فشل التنبؤات الماركسية الكلاسيكية بالثورة في المجتمعات الغنية، وكشف عن قدرة النظام على استيعاب كل قوى المعارضة وتحويلها إلى جزء منه.

الأثر على الحركات الاجتماعية والثقافية

بالرغم من نبرته التشاؤمية، كان للكتاب تأثير تاريخي ضخم:

* إلهام اليسار الجديد: أصبح الكتاب مرجعاً فكرياً لحركات الشباب والطلاب في الستينات (خاصة في ثورات عام 1968)، لأنه قدَّم لهم لغة وأدوات لفهم سبب شعورهم بالاغتراب والضيق رغم الرفاهية المادية.

* نقد الثقافة الجماهيرية: ساعد الكتاب على فهم كيف يتم تسليع الفن والثقافة وتجريدهما من أي محتوى نقدي أو ثوري بمجرد دمجهما في السوق الاستهلاكية.

ماركوز بين الماركسية ومدرسة فرانكفورت

يُعد الكتاب عملاً محورياً ليس فقط في الفلسفة السياسية للقرن العشرين، بل وفي تشكيل الوعي النقدي للحركات الطلابية والاجتماعية في الستينات. مؤلفه، هربرت ماركوز، هو أحد أبرز مفكري "مدرسة فرانكفورت" (Frankfurt School)، وهي تيار فكري نشأ في ألمانيا وطور النظرية النقدية بهدف تحليل وتفكيك آليات السيطرة في المجتمعات الحديثة. كان ماركوز، مثل زملائه تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، ملتزماً بنقد ماركسي جذري، لكنه تجاوز الماركسية الأرثوذكسية ليواجه التحولات التي طرأت على الرأسمالية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

تكمن الأهمية الفلسفية للكتاب في أنه يمثل قطيعة فكرية مع التوقعات الماركسية التقليدية. فبينما كان كارل ماركس يعتقد أن التناقضات الداخلية للرأسمالية ستؤدي حتماً إلى ثورة تقودها الطبقة العاملة (البروليتاريا)، رأى ماركوز أن المجتمع الصناعي المتقدم قد نجح في احتواء هذه التناقضات بشكل مذهل. لقد تمكن النظام من دمج الطبقة العاملة في منظومته عبر توفير مستوى معيشي مرتفع نسبيًا وإغراقها في الاستهلاك، مما قضى على وعيها الطبقي كقوة معارضة. هذا الدمج الشامل، الذي لم يعد يعتمد على الإكراه المباشر بل على السيطرة الناعمة والإرضاء المادي، هو ما أنتج الفرد "ذا البعد الواحد".

بناءً على هذا التحليل، تتجلى الأطروحة المركزية لماركوز في أن المجتمع التكنولوجي المعاصر يفتقر إلى "البعد الثاني"—أي القدرة على الرفض الجدلي والتفكير في إمكانية وجود واقع مختلف متجاوز للواقع القائم.

آليات السيطرة الناعمة: إلغاء الاغتراب

يرى ماركوز أن المجتمع الصناعي المتقدم قد حقق إنجازًا إيديولوجيًا فريدًا: فهو لم يلغِ الاغتراب (Alienation) كما كان متوقعًا في التحليل الماركسي الكلاسيكي، بل نجح في دمجه. في المجتمعات الرأسمالية المبكرة، كان الاغتراب واضحًا وملموسًا؛ حيث كان العامل يعيش في بؤس واضح وكان انفصاله عن منتجه وقدرته على المعارضة واضحًا. أما اليوم، فقد تم توحيد الفرد مع الوجود المفروض عليه.

تتحقق هذه السيطرة "الناعمة" من خلال آليات معقدة تجعل الفرد يتبنى القهر كخيار شخصي. يُغرق النظام الأفراد في سلسلة من المنتجات والخدمات التي تجعل حياتهم "مريحة" و"ممتعة"، مما يخلق إحساسًا زائفًا بالحرية والرضا. هذا التوحيد يزيل البعد النقدي، فبدلاً من أن يسأل الفرد: "لماذا أعيش هكذا؟"، يصبح سؤاله: "كيف يمكنني الحصول على المزيد من هذا؟"

يُطلق ماركوز على هذا الوضع اسم "الشمولية المقنعة" (Repressive Totalitarianism). إنها ليست شمولية الفزع والرعب المباشر، بل هي سيطرة فنية ومنظمة ومريحة تخترق الحياة الخاصة وتشكّل وعي الأفراد ورغباتهم من الداخل. فبينما يتباهى المجتمع الغربي بحرية الاختيار والتنوع، يشدد ماركوز على أن هذا الاختيار ليس إلا اختيارًا بين مجموعة من السلع والخدمات التي يديرها نفس النظام المسيطر. إنها حرية زائفة لأنها تخدم إدامة حياة من الجهد والتوتر والقلق، لكن يتم التسامح معها مقابل توفير سبل الراحة والاستهلاك. بالتالي، يجد الإنسان ذو البعد الواحد تحقيقًا مزيفًا للذات في العمل والاستهلاك، مما يلغي تمامًا أي دافع داخلي للتغيير الجذري أو حتى للتفكير في بديل.

تفكيك "الحاجات الكاذبة"

يُعد مفهوم "الحاجات الكاذبة" (False Needs) من المحاور المركزية في نقد ماركوز للمجتمع المتقدم، وهو أساس بناء الإنسان ذي البعد الواحد. يُميّز ماركوز بين نوعين من الحاجات: الحاجات الحقيقية (True Needs)، وهي الضروريات البيولوجية والوجودية لتحقيق الذات والتحرر (كالغذاء، المأوى، العمل الحر، السلام)، وبين الحاجات الكاذبة. هذه الحاجات الكاذبة هي تلك التي يفرضها النظام على الفرد لأغراض السيطرة الاجتماعية.

لا تنبع هذه الحاجات الكاذبة من الوجود الذاتي للفرد أو إمكاناته التحررية، بل يتم توليدها وتشكيلها بشكل دائم عبر آلة الدعاية والإعلان ووسائل الإعلام الجماهيرية. وظيفياً، تعمل هذه الحاجات على إدماج الفرد في النظام الإنتاجي الاستهلاكي. فبدلاً من أن يسعى الفرد لتغيير ظروف عمله أو تحقيق العدالة، يوجّه طاقته بالكامل نحو اللهاث وراء المنتجات الجديدة، كالحاجة إلى أحدث طراز من السيارة أو الهاتف أو اتباع صيحات الموضة المتغيرة باستمرار.

يتم في هذا السياق ربط السعادة والإنجاز بالقوة الشرائية. ينصهر المعنى الوجودي للفرد في هويته كمستهلك، حيث يصبح العمل الشاق والمُغترِب مبرراً لشراء المزيد من السلع التي لا يحتاجها فعلياً. هذه الدورة اللانهائية من العمل ثم الاستهلاك تخلق وهمًا بالحرية بينما هي في جوهرها عبودية للنظام. فكلما عمل الفرد أكثر، زاد استهلاكه، وكلما زاد استهلاكه، زاد ارتباطه بالنظام الذي يوفر هذه السلع. هذه الآلية تضمن استمرار النظام الرأسمالي عبر التزييف الممنهج للرغبات الإنسانية.

العقلانية التكنولوجية كأيديولوجيا جديدة

لا يرى ماركوز في التكنولوجيا والمجتمع الصناعي مجرد مجموعة من الأدوات المحايدة، بل يعتبرهما أيديولوجيا شاملة ومهيمنة بحد ذاتها، يطلق عليها اسم "العقلانية التكنولوجية" (Technological Rationality). هذه العقلانية تجاوزت كونها وسيلة لزيادة الإنتاج والفاعلية لتصبح منطقاً يُنظّم الحياة بأكملها، سواء في المصنع أو في المنزل أو في التفكير السياسي.

يكمن الخطر هنا في أن هذه العقلانية تتسم بأنها أداتية (Instrumental) بحتة؛ فهي تركز فقط على الكيفية التي يمكن بها إنجاز هدف معين بأقصى كفاءة، وتتجاهل تماماً السؤال عن لماذا ننجز هذا الهدف، وعما إذا كان هذا الهدف نفسه عقلانياً أو إنسانياً. وبمجرد أن تصبح هذه الكفاءة التقنية هي المعيار الوحيد للعقلانية، فإنها تشرّعن النظام القائم برمّته، وتجعل أهداف السيطرة والقمع تبدو وكأنها ضرورة علمية أو حتمية تاريخية.

في ظل هذه الهيمنة، يتم تجريد العلم من بعده الفلسفي النقدي ليصبح مجرد خادم أمين لآلة الإنتاج. إن هذا النمط من التفكير يلغي كل أنواع التفكير المتجاوز (Transcendent) أو النقدي الذي يهدف إلى البحث عن بدائل خارج نطاق الكفاءة التقنية الحالية. بالتالي، تصبح التكنولوجيا هي أداة السيطرة الأكثر فاعلية في التاريخ، حيث تبدو العبودية في شكلها الحديث وكأنها نتيجة منطقية ومحايدة للتقدم العلمي، مما يقضي على أي دافع فكري للثورة.

تسطيح الثقافة والفن

يتناول ماركوز في هذا القسم كيف أن المجتمع الصناعي المتقدم يُحقق السيطرة الأيديولوجية من خلال ابتلاع وتسطيح الثقافة والفن. تاريخيًا، كان الفن والثقافة العالية (High Culture) يمثلان "البعد الثاني" للمجتمع؛ أي أنهما كانا ملاذًا للتعبير عن الألم، والتوق إلى التحرر، وحلم بوجود مغاير، وبالتالي كانا قوة نقدية تتجاوز الواقع القائم.

في المجتمع ذي البعد الواحد، يتم تجريد الفن من طاقته الثورية عبر آليتين رئيسيتين:

1. الاستيعاب (Assimilation): لم يعد الفن المعارض أو المتمرد يُحظر، بل يتم دمجه فورًا في السوق. الرؤى التخريبية التي كانت يومًا تتحدى الوضع الراهن تُصبح على الفور سلعة؛ تُعرض في المتاحف الحديثة، أو تُستخدم في الإعلانات، أو تُباع في نسخ جماهيرية. على سبيل المثال، موسيقى الروك الراديكالية تتحول إلى موسيقى خلفية إعلانية.

2. التسطيح الجمالي: يفقد الفن عمقه الوجودي ويتحول إلى مجرد ترفيه أو شكل من أشكال الاستهلاك السهل. هذا التسطيح يزيل التوتر الجدلي بين الفن والواقع، حيث يصبح الفن مساهمًا في تجميل وقبول الواقع بدلاً من نقده والتمرد عليه.

هذه العملية تجعل الأفراد غير قادرين على تمييز الفن كقوة ناقدة أو كإمكانية للتجاوز، بل يرونه كجزء طبيعي من مجموعة خيارات الاستهلاك. وبالتالي، تنجح الثقافة الجماهيرية في قمع البعد الروحي والفكري الرافض، وتُكمل مهمة العقلانية التكنولوجية في أدلجة الوعي وجعله أحادي الاتجاه.

اللغة وغزو الوعي

يُقدم ماركوز تحليلاً حاداً لكيفية تحوّل اللغة في المجتمع ذي البعد الواحد إلى أداة إضافية للسيطرة والأدلجة، بدلاً من أن تكون أداة للتفكير النقدي. يرى أن النظام يفرض "لغة أحادية البعد" (One-Dimensional Language) تعمل على تضييق أفق الفكر ومنع التجاوز.

تتميز هذه اللغة الحديثة بـ اختفاء المفاهيم الجدلية والنقدية. فبدلاً من استخدام الكلمات التي تعكس التناقضات والصراعات الداخلية في المجتمع (مثل "القمع"، "الاستغلال"، "الاغتراب")، يتم استبدالها بمصطلحات تبدو محايدة وواضحة، لكنها في الحقيقة مفاهيم إيجابية ووصفية تخدم النظام القائم. هذه اللغة لا تسمح بوجود مسافة بين الكلمة والواقع الذي تصفه.

على سبيل المثال، يتم استخدام مصطلحات مثل "الحرب من أجل السلام" أو "المنتجات الدفاعية" (بدلًا من الأسلحة العدوانية)، أو وصف الاستغلال الاقتصادي بأنه "نمو اقتصادي". هذا الاستخدام الإيجابي للغة يعمل على قتل البعد النقدي للكلمات، ويجعل الأفراد يتقبلون المتناقضات كحقائق بديهية.

ويؤكد ماركوز أن هذا الغزو اللغوي يتجاوز مجرد الدعاية السطحية ليصل إلى بنية الفكر الداخلي. عندما تصبح اللغة المستعملة في الإعلام والسياسة لغة وصفية وإيجابية فقط، فإنها تُقلّص قدرة الفرد على التعبير عن الرفض الداخلي أو على بناء مفاهيم بديلة للواقع. تصبح اللغة وسيلة للتوافق مع الواقع المفروض، بدلاً من أن تكون أداة لتفكيكه ونقده، مما يُحكم الإغلاق على الوعي الفردي ويُرسّخ البعد الواحد.

مصير الطبقة العاملة

يُعد تحليل ماركوز لمصير الطبقة العاملة (البروليتاريا) في المجتمع الصناعي المتقدم من أهم النقاط التي تباعد بينه وبين الماركسية الأرثوذكسية. لقد كانت النظرية الماركسية الكلاسيكية تعتبر العمال هم القوة الثورية الحتمية التي ستطيح بالرأسمالية نتيجة للفقر المدقع والاغتراب المتزايد.

لكن ماركوز يوضح أن المجتمع الصناعي المتقدم قد نجح في تفادي الأزمة الثورية عبر آليتين فعالتين:

1. تحسين مستوى المعيشة: ارتفاع مستويات الإنتاجية أتاح للنظام توفير حصة أكبر من الثروة للطبقة العاملة، مما رفع مستوى معيشتها وحولها من "الطبقة المستغَلة" إلى "طبقة مستفيدة" من استمرار النظام.

2. تلاشي الوعي الطبقي: لم يعد العامل يشعر بأنه معارض للنظام، بل أصبح لديه مصلحة في استمراره لضمان تدفق السلع والرفاهية الاستهلاكية. أصبح العامل يجد هويته وسعادته في منزله وسيارته وأجهزته، لا في صراعه السياسي.

يصف ماركوز هذا الوضع بأنه "الرفاه في الشقاء" (Welfare in Unfreedom). لقد أصبح العامل يعيش في وضع أشبه بالعبودية الفنية المريحة؛ فهو يعمل بجد لتغذية آلة الإنتاج التي في المقابل تغذيه بالسلع. هذا الدمج الشامل قضى على "البعد السلبي" أو الرافض للطبقة العاملة، وجعلها قوة محافظة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من تغييره. وبما أن القوة الثورية الرئيسية قد تم تحييدها وإدماجها بنجاح، يخلص ماركوز بتشاؤم إلى أن إمكانية الثورة التقليدية في هذه المجتمعات قد أصبحت شبه مستحيلة.

نهاية الفضاء العام والحرية

يُواصل ماركوز نقده للمجتمع ذي البعد الواحد بتحليله لكيفية تضييق مفهوم الحرية وتشويه الفضاء العام حتى يصبحا أدوات للسيطرة. يرى ماركوز أن الحريات المدنية التي تم التوصل إليها تاريخياً لم تُعدّ أدوات للتحرّر، بل آليات لـ تحييد المعارضة.

يستخدم ماركوز مفهوم "التسامح القمعي" (Repressive Tolerance) للإشارة إلى الحريات التي يمنحها النظام. فحرية التعبير، على سبيل المثال، تصبح قمعية عندما يتم التسامح معها والسماح بجميع الآراء المتطرفة أو النقدية دون أن يكون لها أي تأثير فعلي على سير النظام. يسمح المجتمع بالتعبير عن أي شيء، لأنه متأكد من قدرته على امتصاص هذا النقد وتحويله إلى ضوضاء خلفية غير مؤثرة، مما يُشعر الأفراد بوهم الممارسة الديمقراطية بينما الواقع يظل جامدًا.

أما على المستوى السياسي، فيصف ماركوز انغلاق الكون السياسي. في المجتمعات الغربية التي تعتمد على نظام الحزبين (أو ما شابه)، قد يختلف المتنافسون في القضايا السطحية والبرامج التنفيذية، لكنهم يتفقون على الأسس الهيكلية والضرورية للنظام القائم (مثل الرأسمالية والتكنولوجيا العسكرية والبيروقراطية). هذا الاتفاق الضمني يلغي أي "اختيار حقيقي" ويجعل المواطن يختار بين نقيضين يخدمان نفس الجوهر.

الأخطر هو اختراق الفضاء الداخلي للإنسان، حيث يرى ماركوز أن المجتمع الصناعي المتقدم لم يترك للفرد "عزلة نقدية" (Critical Solitude). فوسائل الاتصال الجماهيري والثقافة الاستهلاكية تطارد الفرد في كل مكان، حتى في أوقات فراغه، مما يُلغي المساحة الضرورية للتفكير الحر، والتأمل، وتكوين الوعي النقدي المستقل بعيداً عن ضجيج النظام.

بصيص الأمل: الرفض العظيم

بعد تحليله المتشائم لكيفية دمج الطبقة العاملة وتحييد المعارضة، يواجه ماركوز السؤال الحاسم: من أين سيأتي التغيير؟ وبما أن الآليات التقليدية للثورة قد فُككت، لا يجد ماركوز قوى ثورية منظمة في صميم المجتمع الصناعي. بدلاً من ذلك، يبحث عن بصيص الأمل في الهامش، فيما يسميه "الرفض العظيم" (The Great Refusal).

يشير ماركوز إلى أن الأمل يكمن في "المنبوذين" (The Outsiders) و"اللامندمجين"؛ وهم الأفراد والمجموعات التي لم يتم استيعابها بالكامل في النظام الاستهلاكي والمنتج، أو الذين يُشكّلون ضحايا واضحين له. تشمل هذه الفئات: الأقليات المضطهدة، والمثقفين الراديكاليين، والطلاب (الذين لم يجدوا بعد مكانهم في المنظومة)، وأي فرد أو جماعة يُظهر وعيًا حادًا بالاغتراب والظلم. لا يمتلك هؤلاء قوة اقتصادية أو سياسية تقليدية، لكنهم يمتلكون البعد الثاني (البعد النقدي) الذي فقده الأغلبية.

بالنسبة لماركوز، يبدأ "الرفض العظيم" كفعل فكري وفلسفي. إنه القدرة على التفكير في النقيض (الجدل السلبي)، والقول "لا" لمُسَلّمات الواقع المفروض. إن الإيمان بإمكانية وجود مجتمع مختلف جذريًا، حيث تتجه التكنولوجيا لخدمة التحرر وليس السيطرة، هو في حد ذاته فعل ثوري في مجتمع أحادي البعد. هذا الرفض يمثل محاولة لاستعادة الإمكانات الإنسانية التي قمعتها العقلانية التكنولوجية. ومع أن ماركوز ينهي كتابه بنبرة متشائمة حول احتمالية نجاح هذا الرفض، إلا أنه يصر على أن الإصرار على هذا الأمل هو الشرط الأخلاقي الوحيد لإنقاذ الإنسان.

ماركوز في عصرنا الرقمي

يُمثّل كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" لهربرت ماركوز، في جوهره، صرخة فلسفية تحذيرية ضد التطور الأعمى للمجتمع الصناعي المتقدم. لقد أثبت ماركوز أن الأنظمة الحديثة (سواء كانت رأسمالية أو تماثلها بيروقراطياً) تتقاسم آلية سيطرة واحدة: العقلانية التكنولوجية. هذه الآلية لا تقمع الأفراد بالقوة الغاشمة، بل عبر الدمج الشامل في دائرة من الحاجات الكاذبة والاستهلاك المريح، مما يلغي التفكير النقدي ويقتل قدرة الإنسان على التجاوز والرفض. الفرد الناتج هو "الإنسان ذو البعد الواحد"، الكائن الذي يُوحّد ذاته مع سجّانه.

على الرغم من التشاؤم الواضح في أطروحة ماركوز، خاصةً فيما يتعلق بـ تحييد الطبقة العاملة كقوة ثورية، فإن الكتاب اكتسب أهمية هائلة كإلهام لـ اليسار الجديد والتحركات الطلابية التي سعت للبحث عن قوى معارضة خارج البنى التقليدية. لكن الكتاب لم يسلم من النقد، حيث اتهمه البعض بـ التعميم المفرط والافتقار إلى الأدلة التجريبية التي تدعم استحالة التغيير.

يظل صدى هذا العمل قوياً ومُلِحّاً في العصر الحالي الذي تهيمن عليه التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. فإذا كان ماركوز قد انتقد تسطيح الثقافة عبر التلفزيون والإعلانات، فكيف كان سينظر إلى اقتصاد البيانات الذي يشكّل الرغبات بشكل أدق ويخترق الفضاء الداخلي للفرد بشكل أعمق؟

حيث تخلق منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف احتياجات زائفة للتواصل المستمر، والمتابعة، والتفاعل الفوري ("اللايكات"، "المشاركات"، "الإشعارات"). يشعر المستخدم بالحاجة إلى التحقق باستمرار من هاتفه، وهو إحساس تُصنعه خوارزميات مصممة للإدمان.

وتتعقب الخوارزميات سلوكنا واهتماماتنا لتقدم لنا إعلانات مُصممة خصيصًا لتخلق رغبات لم نكن نعرف أننا نمتلكها. التسوق عبر الإنترنت أصبح بمثابة "إشباع فوري" لرغبات زائفة، مما يُبقي الفرد في حلقة مستمرة من الرغبة والشراء.

كما تقوم الخوارزميات بعزل المستخدمين في فقاعات ثقافية وأيديولوجية، حيث يرى فقط المحتوى الذي يتوافق مع معتقداته. هذا يقتل الحوار الحقيقي والنقد البناء، ويخلق شكلاً من "التسامح" مع وجهة نظر واحدة فقط.

وتحول منصات مثل "تويتر" و"فيسبوك" النقاشات المعقدة إلى منشورات قصيرة وصراعات ثنائية (مع/ضد). هذا يُفقد النقد عمقه ويحوله إلى مجرد ردود فعل عاطفية، مما يخدم النظام بإفراغ النقد من مضمونه.

ونتعامل مع الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على أنها كيانات محايدة وموضوعية. هذا يخفي القيم والمصالح البشرية (لمطوري الشركات) المضمنة فيها. لا نسأل: "لماذا صممت الخوارزمية بهذه الطريقة؟" و"لمن تخدم؟"، لأننا نرى التكنولوجيا كقوة حتمية وليس كمنتج بشري قابل للنقد.

كما تحولت حياتنا إلى بيانات قابلة للقياس (عدد الخطوات، ساعات النوم، عدد المتابعين، معدل المشاركة). هذا الشكل من "الترشيد" يختزل تجاربنا الإنسانية المعقدة إلى أرقام، ويجبرنا على تقييم أنفسنا وفقًا لهذه المقاييس التقنية.

وتتحول الحركات الاجتماعية والشعارات الناقدة إلى "هاشتاجات" و"ميمات" يتم استهلاكها بسرعة على المنصات، ثم تُنسى لتحل محلها موجة أخرى من المحتوى. الاحتجاج يصبح جزءًا من دورة الاستهلاك الرقمي، وليس تحديًا حقيقيًا للسلطة.

ويوفر العالم الرقمي كمًا هائلاً من وسائل الترفيه والمحتوى الذي لا ينتهي (مقاطع فيديو، مسلسلات، ألعاب). هذا الإلهاء المستمر يمنع الأفراد من التأمل في وضعهم الحقيقي والاشمئزاز منه، وهو ما كان ماركوز يعتبره شرطًا ضروريًا لأي تغيير حقيقي.

كما يحصرنا العالم الرقمي في إطار الإمكانيات التي يقدمها. نحن نتخيل مستقبلًا حيث السيارات ذاتية القيادة، والمنازل الذكية، والواقع المعزز، لكننا نادرًا ما نتخيل عالمًا خاليًا من المراقبة الرقمية، أو مجتمعًا لا تحكمه قوى السوق والبيانات. الخيال نفسه أصبح "ذو بُعد واحد".

من خلال هذا التحليل، يظهر كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" ليس فقط كتطبيق على الاستعباد الرقمي، بل كـ نبوءة تحققت. ما وصفه ماركوز بـ "المجتمع الصناعي المتقدم" يمكن قراءته اليوم على أنه "المجتمع الرقمي المتقدم".

الاستعباد الرقمي لا يأتي بالسلاسل والأغلال، بل يأتي عبر هاتف ذكي يعدك بالاتصال والترفيه والراحة. إنه استعباد "مريح"، وهو ما يجعله أكثر خطورة، لأن الضحية تشارك برضاها في عملية استعبادها، معتقدة أنها تمارس حريتها. يكمن الحل، كما يقترح ماركوز، في "الرفض العظيم" – رفض قبول هذا الواقع ككل، واستعادة العقل النقدي، والتطلع إلى ذلك "البُعد الثاني" المفقود حيث يكون الإنسان سيد تقنيته، وليس عبدًا لها.

دعوة للتحرر واستمرارية النقد

لقد كشف "الإنسان ذو البعد الواحد" لهربرت ماركوز عن حقيقة صادمة: أن المجتمع الصناعي المتقدم قد أتقن فن القمع ليس عبر تكميم الأفواه، بل عبر إشباعها. لقد نجح هذا النظام، بفضل العقلانية التكنولوجية وآلية الحاجات الكاذبة، في تحويل الإنسان إلى كائن أحادي البعد، مُدمَج تماماً في دوره كمستهلك وعامل، وفاقد للقدرة على الرفض أو التفكير في أي بديل راديكالي. وبتحييد الطبقة العاملة وتسطيح الثقافة واللغة، حكم النظام إغلاقه على الفضاء السياسي والفكري.

إن رسالة ماركوز الأخيرة ليست دعوة للتشاؤم واليأس، بل هي دعوة للتحرر المعرفي والأخلاقي. إنها تذكير دائم بأن المهمة الأولى للمثقف والفرد الواعي هي مقاومة غزو الوعي، والحفاظ على البعد النقدي الذي يسمح لنا بالاحتجاج على الواقع باسم إمكانياتنا الإنسانية المكبوتة. هذا النقد هو الشرط الأساسي الوحيد لبدء أي عملية تحرر حقيقي.

اضف تعليق