يمكن تنظيم قمة من أجل الديمقراطية بصورة إيجابية وليس بصورة تأديبية، فمن المؤكد أنها ستفسَر على أنها محاولة لرسم خط فاصل دقيق بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية. إن وضع هذا الخط الفاصل في قلب العلاقات الدولية هو مخاطرة بتعجيل ما لا يزال بإمكاننا تجنبه: حرب باردة أخرى...

بقلم: خافيير سولانا

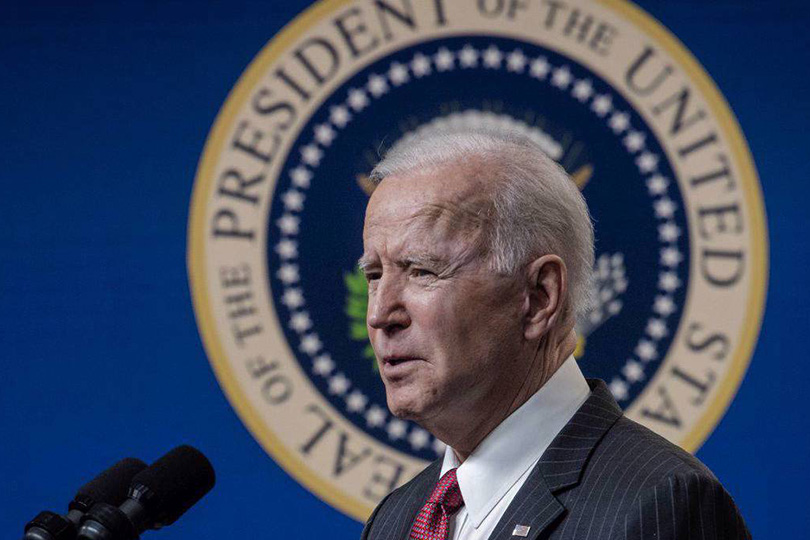

مدريد- يشهد العالم بأسره تراجعا في الديمقراطية. ففي عام 2020، انخفض مؤشر الديمقراطية، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية منذ عام 2006، إلى أدنى مستوى عالمي له على الإطلاق. ولا يمكن أن يُعزى هذا التطور حصريًا إلى القيود المفروضة بسبب الوباء، لأن التصنيفات كانت تتراجع بوتيرة سريعة وبإطراد منذ عام 2015. لذلك ليس من المستغرب أن يركز جو بايدن، بصفته رئيسا للولايات المتحدة، في خطابه الأول بشأن السياسة الخارجية على ضرورة حماية القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وأكد بايدن مجددا نيته، التي أعلنها خلال حملته الانتخابية، على تنظيم قمة من أجل الديمقراطية في فترة مبكرة من رئاسته. وعلى حد قوله، فإن هذه القمة "ستجمع بين الديمقراطيات في العالم لتقوية مؤسساتنا الديمقراطية، ومواجهة صادقة للدول التي تتراجع في هذا الصدد، وصياغة أجندة مشتركة". ورحبت المملكة المتحدة بالفكرة من خلال اقتراح إنشاء مجموعة د10 يتم تشكيلها من أعضاء مجموعة الدول السبع إلى جانب أستراليا، والهند، وكوريا الجنوبية.

ولم يتم بعد تحديد الخطوط العريضة لهذه المقترحات وتكاملها، لكن جوهرها ليس وليد يومه. فعندما ترشح جون ماكين للرئاسة ضد باراك أوباما في عام 2008، دعا إلى إنشاء عصبة الديمقراطيات التي كانت ستضم أكثر من مائة دولة. وفي الواقع، عندما طرح ماكين الفكرة، كان هناك تحالف يشبه بالفعل ما اقترحه (لكنه كان أكثر تواضعًا) منذ عام 2000، عندما قادت الولايات المتحدة وبولندا تأسيس تحالف مجتمع الديمقراطيات. ولا تزال هذه المبادرة سارية، لكنها تكاد تدخل برمتها في طي النسيان، مما يدل على صعوبة استمرار هذه الجهود.

ومنذ بداية تحالف مجتمع الديمقراطيات، تَعرقل هذا الأخير بسبب التناقضات والانشقاقات التكتيكية، وكذلك الشكوك حول الغرض منه. ومما يُؤسف له، أن الدول التي انضمت إلى المشروع لم تتلق تشجيعا فعالا حتى تُحَسن من أنظمتها الديمقراطية. وإحدى الحقائق هي أن مقر المنظمة يقع في بولندا، وهي حاليًا تحتل المرتبة 50 في تصنيفات وحدة الاستخبارات الاقتصادية، بعد التدهور الديمقراطي الذي كان ملحوظا في السنوات الأخيرة.

وقبل انطلاق قمة بايدن من أجل الديمقراطية ستواجه هذه الأخيرة الأسئلة ذاتها التي تسببت في توقف مشاريع مماثلة: من، وكيف، ولماذا. وعند التفكير في هذه الأسئلة بصراحة، يمكن للمرء أن يحدد سلسلة من العقبات والعيوب، التي أصبح تجاوزها أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة.

وأول حقيقة مُرة يجب على الولايات المتحدة التفاوض بشأنها هي أنه على الرغم من أنها تحافظ على الكثير من جاذبيتها في الساحة الدولية، فإن سمعتها بصفتها حاملا للِواء الديمقراطية قد تعرضت لبعض الضربات القوية. ومن الواضح أن البلاد تمر بأزمة مؤسساتية واجتماعية خطيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجاوزات إدارة ترامب بتواطؤ من الحزب الجمهوري. وكان وصول بايدن- وفي جُعبته وعد بتحقيق الوحدة والحرص على تحسين العلاقات- يبعث على ارتياح كبير، لكن نهجه التصالحي لن يؤتي ثماره بين عشية وضحاها.

وبعيداً عن هذه الاعتبارات المحلية في الولايات المتحدة، ما هي الدول الأخرى التي ستُدعى لحضور القمة؟ إن دعوة عدد كبير من الدول من شأنه أن يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء، في حين أن إدراج عدد قليل جدًا من شأنه أن يؤدي إلى تداخلات غير مثمرة مع المنتديات الحالية مثل مجموعة الدول السبع. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تسهم دعوة بعض الحكومات ذات المؤهلات الديمقراطية المشكوك فيها في التستر عن ممارساتها، لكن اقصاءها قد يؤدي إلى أزمات دبلوماسية وإلى نتائج عكسية من وجهة نظر استراتيجية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان بايدن يفكر في مجرد قمة واحدة أو ائتلاف دائم- اللذين ربما يتخذان شكلاً مؤسسيًا. وسيكون الخيار الأول رمزيًا بحتًا ولا يستحق العناء. أما الثاني فسيتعارض مع مقتضيات نظام متعدد الأقطاب حيث تضطلع الروابط الاقتصادية والجوار بدور أساسي.

ولا يعني تقاسم نفس النظام السياسي تقاسم المصالح والأولويات نفسها، لذا فإن تأسيس تحالف من الديمقراطيات بهدف ملموس وجوهري ودائم أمر مستحيل عمليًا. وعندما تدخل السياسة الواقعية في العلاقات (على سبيل المثال، في المسائل التجارية)، يمكن أن يفقد التحالف مصداقيته.

وأخيرًا، على الرغم من أنه يمكن تنظيم قمة من أجل الديمقراطية بصورة إيجابية وليس بصورة تأديبية، فمن المؤكد أنها ستفسَر على أنها محاولة لرسم خط فاصل دقيق بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية. إن وضع هذا الخط الفاصل في قلب العلاقات الدولية هو مخاطرة بتعجيل ما لا يزال بإمكاننا تجنبه: حرب باردة أخرى، هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين. وفي مواجهة التهديدات العالمية الهائلة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الأوبئة وتغير المناخ، فإن ديناميكية المواجهة بين الكتل المتنافسة ستعرقل التعاون المتعدد الأطراف الذي نحتاجه بشدة، إن لم تمنعه.

ولكن الاعتراف بعيوب اقتراح بايدن لا يعني أننا يجب أن نستسلم للانحدار العالمي للديمقراطية. وعلى الرغم من أنه من المستحسن اختيار مجموعة العشرين بل ائتلافات أخرى تكون أكثر تمثيلية وطموحا لإدارة التحديات المشتركة للقرن الحادي والعشرين، يمكن للدول الديمقراطية استخدام ما هو قائم بالفعل من أطر عمل أخرى، لإجراء حوار مثمر أكثر. كذلك، يمكن للديمقراطيات أن تعزز قيادتها الأخلاقية من خلال إبعاد نفسها عن انتهاكات الأنظمة الاستبدادية، كما فعل بايدن للتو عندما سحب دعم الولايات المتحدة للهجوم السعودي في اليمن.

وما بدا واضحا في الآونة الأخيرة، أن الديمقراطية لا تختفي عادة في رمشة عين. بل غالبًا ما تتآكل شيئًا فشيئًا، يومًا بعد يوم، وبالكاد يلاحظ المرء ذلك. ومن أجل إعادة بنائها، قد تثبت الحلول الجزئية -بدلاً من المبادرات العالمية الكبرى- أنها الأكثر فعالية. ومن خلال العمل بصبر واعتماد أسلوب تصاعدي، ومن المستوى المحلي إلى الدولي، لا يزال بإمكاننا مساعدة الديمقراطية على استعادة بريقها.

اضف تعليق