أهي مسألة ثقافية أو اقتصادية؟ يشكل هذا السؤال الإطار العريض لقسم كبير من المناقشة الدائرة حول الشعبوية المعاصرة. فهل كانت رئاسة دونالد ترمب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود الأحزاب السياسية اليمينية المناهضة للأجانب في أوروبا القارية، نتيجة لصدع متزايد العمق في القيم بين المحافظين...

بقلم: داني رودريك

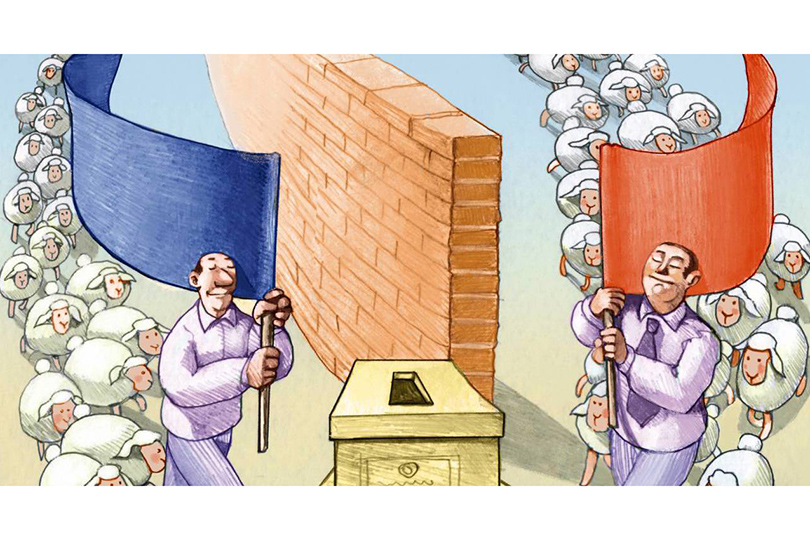

كمبريدج ــ أهي مسألة ثقافية أو اقتصادية؟ يشكل هذا السؤال الإطار العريض لقسم كبير من المناقشة الدائرة حول الشعبوية المعاصرة. فهل كانت رئاسة دونالد ترمب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود الأحزاب السياسية اليمينية المناهضة للأجانب في أوروبا القارية، نتيجة لصدع متزايد العمق في القيم بين المحافظين الاجتماعيين والليبراليين الاجتماعيين، مع وقوف المحافظين الاجتماعيين في صف مناهضي الأجانب، والقوميين العِرقيين، والساسة المستبدين؟ أو أن كل هذا يعكس القلق الاقتصادي وحس انعدام الأمان من قِبَل العديد من الناخبين، والذي يتغذى على الأزمات المالية، والتقشف، والعولمة؟

يتوقف الكثير على الإجابة. فإذا كانت جذور الشعبوية الاستبدادية تمتد إلى الاقتصاد، فإن العلاج المناسب يتلخص في شعبوية من نوع آخر ــ تستهدف الظلم الاقتصادي وتنتصر للشمولية، لكن سياساتها تعددية ولا تضر بالديمقراطية بالضرورة. ولكن إذا كانت جذورها تمتد إلى الثقافة والقيم، فإن الخيارات هنا تصبح أقل. وربما تكون الديمقراطية الليبرالية محكوما عليها بالهلاك بفِعل ديناميكياتها وتناقضاتها الداخلية.

الواقع أن بعض النسخ من الحجة الثقافية يمكن استبعادها دون تردد. على سبيل المثال، ركز العديد من المعلقين في الولايات المتحدة على استحضار ترمب للعنصرية. لكن العنصرية في بعض أشكالها كانت سِمة دائمة للمجتمع الأميركي ومن غير الممكن أن تنبئنا في حد ذاتها كيف أثبت استغلال ترمب لها كونها شعبية إلى هذا الحد. فالثابت من غير الممكن أن يفسر المتغير.

تُظهِر روايات أخرى قدرا أكبر من التمرس. كانت النسخة الأكثر شمولية وطموحا من حجة ردة الفعل الثقافية العكسية مقدمة من قِبَل زميلتي في كلية كينيدي في جامعة هارفارد، بِبا نوريس ورونالد إنجلهارت من جامعة ميشيجان. ففي كتاب حديث، يزعمان أن الشعبوية الاستبدادية جاءت نتيجة لتحول جيلي طويل الأمد طرأ على القيم.

ولأن الأجيال الشابة أصبحت أكثر ثراء، وأفضل تعليما، وأكثر شعورا بالأمان، فقد تبنت قيم "ما بعد المادية" التي تؤكد على العلمانية، والاستقلال الشخصي، والتنوع على حساب التدين، والهياكل الأسرية التقليدية، والتوافق. وأصبحت الأجيال الأكبر سنا منعزلة ــ فتحول أفرادها فعليا إلى "غرباء على أرضهم". ورغم أن أنصار المذهب التقليدي أقل عددا ويمثلون المجموعة الأصغر حجما، فإنهم يدلون بأصواتهم بأعداد أكبر وهم أكثر نشاطا في عالم السياسة.

ساق ويل ويلكنسون من مركز نيسكانين مؤخرا حجة مماثلة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه التوسع الحضري على وجه الخصوص. يزعم ويلكنسون أن التوسع الحضري يمثل عملية فرز مكاني يقسم المجتمع ليس فقط من حيث الثروة الاقتصادية، بل وأيضا على أساس القيم الثقافية. وهو يعمل على خلق مناطق مزدهرة متعددة الثقافات وعالية الكثافة حيث تسود قيم ليبرالية اجتماعية. لكنه يترك وراءه المناطق الريفية والمراكز الحضرية الأصغر حجما والتي تتزايد تماثلا من حيث المحافظة الاجتماعية وكراهية التنوع.

وهذه العملية، فضلا عن ذلك، ذاتية التعزيز: حيث يفضي النجاح الاقتصادي في المدن الكبرى إلى تثبيت القيم الحضرية، في حين يعمل الانتقاء الذاتي في الهجرة من المناطق المتخلفة عن الركب على زيادة حدة الاستقطاب. وفي أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، تشكل المناطق المتجانسة المحافظة اجتماعيا أساس دعم الشعبويين المعادين للأجانب.

على الجانب الآخر من المناظرة، أنتج أهل الاقتصاد عددا من الدراسات التي تربط بين الدعم السياسي الذي يحظى به الشعبويون والصدمات الاقتصادية. في الدراسة التي ربما تكون الأشهر بين هذه الدراسات، أوضح ديفيد أوتور، وديفيد دورن، وجوردون هانسون، وكافي مجليسي ــ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة زيوريخ، وجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، وجامعة لوند على التوالي ــ أن الأصوات التي حصل عليها ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 عبر المجتمعات في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بقوة بحجم الصدمات التجارية الصينية السلبية. ومع ثبات كل العوامل الأخرى، يتبني لنا أنه كلما ازداد فقدان الوظائف بسبب ارتفاع الواردات من الصين، كلما ارتفع مستوى دعم ترمب.

في حقيقة الأمر، وفقا لأوتور، ودورن، وهانسون، ومجليسي، ربما كانت الصدمة التجارية الصينية مسؤولة بشكل مباشر عن فوز ترمب الانتخابي في عام 2016. وتشير تقديراتهم ضمنا إلى أنه لو كان تغلل الواردات أقل بنحو 50% من المستوى الذي كان عليه فعليا على مدار الفترة من 2002 إلى 2014، فإن المرشح الرئاسي الديمقراطي كان ليحقق فوزا كبيرا في ولايات مهمة مثل ميشيجان، وويسكنسون، وبنسلفانيا، وهو ما كان ليجعل هيلاري كلينتون الفائزة في الانتخابات.

وقد خلصت دراسات تجريبية أخرى إلى نتائج مماثلة في أوروبا الغربية. فقد تبين أن زيادة تغلغل الواردات الصينية كان ضالعا في دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وصعود الأحزاب القومية اليمينية في أوروبا القارية. كما تبين أن التقشف وغير ذلك من قياسات انعدام الأمان الاقتصادي لعبت أيضا دورا مهما على المستوى الإحصائي. وفي السويد، كان انعدام الأمان المتزايد في سوق العمل مرتبطا من الناحية التجريبية بصعود الديمقراطيين السويديين من أقصى اليمين.

ربما تبدو الحجج الثقافية والاقتصادية متصارعة ــ إن لم تكن متناقضة تماما. ولكن عندما نقرأ بين السطور، يمكننا تمييز نوعا من التقارب. ولأن الاتجاهات الثقافية ــ مثل قيم ما بعد المادية وتلك التي يعززها التوسع الحضري ــ تتسم بطبيعة طويلة الأجل، فإنها لا تعبر بشكل كامل عن توقيت ردة الفعل الشعبوية السلبية. (يفترض نوريس وإنجلهارت نقطة تحول حيث تحولت المجموعات المحافظة اجتماعيا إلى أقلية لكنها لا تزال تتمتع بقوة سياسية غير متناسبة). ولا ينكر أولئك الذين يدافعون عن أولوية التفسيرات الثقافية في حقيقة الأمر الدور الذي تلعبه الصدمات الاقتصادية. فهم يؤكدون أن هذه الصدمات تسببت في تفاقم الانقسامات الثقافية، الأمر الذي سمح للشعبويين المستبدين بالحصول على الدفعة الإضافية التي كانوا في احتياج إليها.

على سبيل المثال، يزعم نوريس وإنجلهارت أن ردة الفعل الثقافية السلبية تسارعت بفِعل "الظروف الاقتصادية في الأمد المتوسط ونمو التنوع الاجتماعي"، ويوضحان في عملهما التجريبي أن العوامل الاقتصادية لعبت دورا ملموسا في دعم الأحزاب الشعبوية. على نحو مماثل، يؤكد ويلكنسون أن "القلق العنصري" و"القلق الاقتصادي" ليسا من الفرضيات البديلة، لأن الصدمات الاقتصادية تسببت إلى حد كبير في زيادة حدة الفرز الثقافي على أساس التوسع الحضري. ومن جانبهم، ينبغي لأنصار الجبرية الاقتصادية أن يدركوا أن عوامل مثل الصدمات التجارية الصينية لا تحدث في فراغ، بل في سياق من الانقسامات الاجتماعية القائمة مسبقا على أساس اجتماعي ثقافي.

في نهاية المطاف، ربما يكون التحليل الدقيق للأسباب الكامنة وراء صعود الشعبوية الاستبدادية أقل أهمية من الدروس المستفادة منها في ما يتصل بالسياسات. والأمر لا يحتمل النقاش. فلا أحد يستطيع أن ينكر الأهمية البالغة للعلاجات الاقتصادية للتفاوت بين الناس وانعدام الأمان.

اضف تعليق