تنبه دول الخليج لضرورة الاعتماد الذاتي على تصنيع السلاح ليس وليد اللحظة، أو نتيجة للتغيرات الأخيرة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة، بل ثمة جهود سابقة؛ لكنها لم تتسم بالطابع الجدي والنوعي إلا في الفترة الأخيرة، خصوصًا وأن الانسحاب الأمريكي المباغت من أفغانستان، ورغبتها في مواصلة المفاوضات مع إيران...

بقلم: إلهام الحدابي

تعد القوة عاملًا حاسمًا في قدرة الدول على تأمين وجودها، والدفاع عن نفسها، وفرض تأثيرها على نطاق إقليمي ودولي واسع. وعبر التاريخ لعب امتلاك السلاح وتطويره دورًا بارزًا في صعود قوى واختفاء أخرى من المشهد السياسي العالمي، وعلى الرغم من أنَّ مفهوم القوة شهد تغيرات جمة؛ نظرًا لتغير مفهوم التهديدات التي طرأت على المشهد السياسي والأمني، فإن عامل امتلاك السلاح من عدمه بقي مسألة جوهرية في تحديد قوة ومكانة الدولة، وقدرتها على الدفاع عن نفسها، والتأثير في المجريات التي تؤثر وتتأثر بها.

بعد الحرب الباردة شهد النظام الدولي تغيرًا في طبيعته، إذ بسقوط الاتحاد السوفيتي سقطت الثنائية القطبية، وبرزت القطبية المهيمنة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحينها حرصت أمريكا أن تعدد من الوسائل التي تعزز قوتها وهيمنتها على المستوى العالمي، وكان من تلك الوسائل بناء التحالفات التي تحمي مصالحها، ونظرًا لأن النفط يشكل عصب الصناعة والاقتصاد، حرصت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمق من علاقتها مع الدول المصنعة عن طريق التحالفات الأمنية والعسكرية، ووفقًا لـ “مبدأ كارتر”[1] يحق للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي، وقد جاء هذا الإعلان ردًا على غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في عام 1979، إذ ذكر “كارتر” أن القوات السوفيتية في أفغانستان “تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط[2].

بناء على ذلك، التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بحمايتها لدول الخليج، بل وتدخلت بشكل مباشر في بعض الحالات من أجل حماية مصالحها وحماية حلفائها؛ لكنَّ العلاقة بينها وبين دول الخليج شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أبرزها:

– تنامي الدور الصيني في الجانب الاقتصادي، ودخوله المجال العسكري، وهو ما يمثل تهديدًا للهيمنة الأمريكية ومصالحها، وبالتالي أصبحت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ساحة جديدة للتنافس، تتطلب المزيد من التركيز والاهتمام الأمريكي.

– تراجع أهمية نفط الخليج في ظل تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إنتاج النفط الصخري.

– ارتفاع فاتورة الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالحها، على غرار غزو أفغانستان 2001، وغزو العراق في 2003، ورغبتها في الانسحاب التدريجي من هذه المنطقة، وتغليبها للحلول الدبلوماسية بدلًا من العسكرية، خصوصًا وأن الأخيرة أثبتت فشلها الذريع في أكثر من تجربة ولفترة طويلة.

– الحل الدبلوماسي يتطلب مناقشة الإشكاليات والتهديدات القائمة في منطقة الخليج، وعلى رأسها التهديد الإيراني، ومن هنا تأتي جهود الإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من أجل العودة للمفاوضات حول المشروع النووي الإيراني، بدلًا من الاستمرار في سياسة الإقصاء والعقوبات التي بدأها سلفه “دونالد ترامب” إرضاءً لحلفائه في المنطقة.

بالنسبة لدول الخليج يعد النفوذ الإيراني تهديدًا استراتيجيًا ينبغي احتواؤه والاستعداد له، ولطالما اعتمدت هذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدفاع عنها؛ لكن وفي ظل التغيرات التي تشهدها الاستراتيجية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع سقف الانتقادات التي تطال دول الخليج بسبب ظروفها السياسية الداخلية، وبسبب نتائج الحرب المستمرة في اليمن، تم تقييد وصولها للسلاح، وتم حرمانها من استلام بعض صفقات السلاح الاستراتيجي، الأمر الذي دفع دول الخليج إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية، وهو ما تجلى في سعيها للتنويع في علاقاتها الاستراتيجية، وفي سعيها إلى تصنيع السلاح بدلًا من الاكتفاء بشرائه من الدول المصدرة، والتي تملك حق منعها أو إعطائها بناءً على التغيرات السياسية التي تتحكم بتوجهاتها الاستراتيجية تجاه حلفائها في المنطقة.

إن تنبه دول الخليج لضرورة الاعتماد الذاتي على تصنيع السلاح ليس وليد اللحظة، أو نتيجة للتغيرات الأخيرة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة، بل ثمة جهود سابقة؛ لكنها لم تتسم بالطابع الجدي والنوعي إلا في الفترة الأخيرة، خصوصًا وأن الانسحاب الأمريكي المباغت من أفغانستان، ورغبتها في مواصلة المفاوضات مع إيران، يأتي ضمن السياسة الجديدة لأمريكا في المنطقة، والتي تزيد من مخاوف مختلف الأطراف خصوصًا دول الخليج.

تنطلق الورقة من مجموعة من التساؤلات التي تتلخص في النقاط التالية:

– ما هي الاستراتيجية الأمنية الدولية في التصنيع العسكري؟

– ما مجالات التصنيع العسكري القائمة في كل دولة من دول الخليج حاليًا؟

– لماذا يحتاج الخليج إلى صناعة عسكرية؟ وما فائدة هذه الصناعة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا؟

– من هم شركاء التصنيع العسكري في الخليج؟ وما دلالات هذه الشراكات؟

– ما هي الدول الموردة للسلاح إلى دول الخليج؟

– ما الفرص والتحديات التي تواجه التصنيع العسكري في الخليج؟

– ما مستقبل التصنيع العسكري في الخليج؟ وما آثاره المستقبلية؟

تحاول الورقة الإجابة على هذه التساؤلات في سبيل تحقيق الأهداف التالية:

– تقديم نظرة حول أهمية الصناعة العسكرية في الاستراتيجية الأمنية للدول بشكل عام، ولدول الخليج بشكل خاص.

– تسليط الضوء على واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج.

– مناقشة واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج.

– مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعات العسكرية في الخليج.

– استشراف مستقبل الصناعات العسكرية في الخليج.

المحور الأول: الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجيات الدفاعية لدول الخليج

على مدار التاريخ تميزت دول الخليج بأهمية استراتيجية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المطل على منافذ بحرية في غاية الأهمية، وقد كانت لها أهميتها الاقتصادية قديمًا في حركة التجارة، وفي العصر الحالي حافظت على هذه الأهمية الاستراتيجية؛ لأهمية موقعها من جهة، ولظهور النفط من جهة أخرى، حيث اكتسب النفط أهميته من الإنتاجات المختلفة التي تفعل بواسطته؛ لارتباطه بقطاع النقل والتصنيع العسكري ومختلف المجالات.

أولًا: الأهمية الجيوسياسية لدول الخليج

ترتبط الأهمية الجيوسياسية لدول الخليج بمعادلات صراع القوى الكبرى في العالم؛ ولهذا ازدادت أهميتها أكثر، واعتبر المساس بها مساسًا بالأمن الدولي؛ نظرًا لأن تأثرها يعني تأثر المجال الاقتصادي والسياسي تباعًا، وتكمن أهمية دول الخليج في التالي:

1- الأهمية الجغرافية لدول الخليج

يعد العامل الجغرافي أحد أهم العوامل التي تعزز من قوة الدول أو تسهم في إضعاف سياساتها، فالدول الحبيسة تختلف أهميتها وتأثيرها عن تلك الدول المطلة على منفذ مائي، ودول الخليج من حيث الموقع الجغرافي تتمتع بأهمية بالغة، فمن جهة تتميز بكونها منطقة تتوسط العالم القديم، وتمر بها أشهر الطرق التجارية التي تربط أوروبا بالشرقيين الأدنى والأقصى. ومن جهة أخرى ازدادت أهميتها في العصر الحديث بعد اكتشاف النفط، الذي يعد سلعة استراتيجية ومؤثرة على مختلف المجالات، وتمتلك دول الخليج 54% من الاحتياط العالمي من النفط، و23 من الاحتياط العالمي من الغاز[3]، وهو ما يجعلها قبلة لمختلف القوى قديمًا وحديثًا، والتي تحرص على الحضور في هذه المنطقة لتعزيز نفوذها، وزيادة تأثيرها على مستوى العالم.

تتضح أهمية موقعها الجغرافي من الصراعات التي قامت بين مختلف القوى في الماضي والحاضر، ففي القرن المنصرم ازدادت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا، وتمكنت بريطانيا من حسم الكثير من المعارك لصالحها، من خلال الاستفادة من نفوذها ووجودها في دول مختلفة في الشرق الأوسط منها الدول الخليجية، وفي القرن الحالي لم تختلف أهمية هذه المنطقة بالنسبة للقوى العظمى، فقد ازداد الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة، وحرصت الولايات المتحدة على تثبيت وجودها في المنطقة لتستفيد من موقعها ومقدراتها، ونظرًا لهذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، تمكنت الولايات المتحدة في نهاية المطاف من ترجيح كفة غلبتها، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي برزت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى رسخت وجودها في هذه المنطقة، واعتبرتها ذات حساسية شديدة لأمنها القومي، ليس خلال فترة الحرب وحسب بل في أوقات السلم، على اعتبار أن النفط هو العملة الأساسية المحركة للصناعة والمتحكم الرئيسي في أسواق الطاقة.[4]

كما ترتبط أهمية الموقع الجغرافي لدول الخليج بمضيق باب هرمز الذي يُعد من أهم المضائق المائية على مستوى العالم؛ بسبب الحيوية التي يتمتع بها فيما يخص الطاقة والنفط. وحالة مضيق هرمز تتلخص في أنه مياه إقليمية لكل من عُمان وإيران مناصفةً، إلا أنه يخضع لقواعد المرور الدولية دون الحاجة لإذن أي من الدولتين المطلتين عليه؛ لكونه يربط بين بحرين من البحار العالية، هما خليج عُمان والخليج العربي، إضافةً إلى أنه المنفذ الوحيد لعدة دول خليجية على العالم الخارجي، كالعراق والكويت وقطر، إضافة لإيران صاحبة الإطلالة الأكبر على الخليج.[5]

2- الأهمية الاقتصادية لدول الخليج

العامل الاقتصادي أحد العوامل المهمة التي تعزز الاستقرار السياسي في الدولة وتعزز من أمنها، وتتفاوت الدول في قوتها الاقتصادية بناءً على عدة عوامل، أبرزها توفر المصادر الأولية للتصنيع من جهة، وقدرتها على التنويع في مجال اقتصادها وتسويقه من جهة أخرى، ودول الخليج تمتلك النفط الذي يعد أهم مادة خام قابلة للتصنيع والاشتقاق، كما أنها ليست بحاجة إلى تسويقه فهو أحد السلع الأساسية المطلوبة على مستوى العالم؛ كونه الطاقة التي تحرك قطاع التصنيع، وبشكل عام تنبع أهمية دول الخليج بالنسبة للاقتصاد العالمي من بعدين: الأول يتعلق بامتلاكها أكبر مخزون نفطي في العالم، والثاني باعتبارها سوقًا مفتوحة لمختلف السلع والبضائع سواء تلك المرتبطة بأسواق السلاح، أو السلع الاستهلاكية القادمة من أوروبا أو الصين[6].

ونظرًا لهذه الأهمية الاقتصادية، شهدت دول الخليج تنافسات عدة بين مختلف القوى العالمية، إذ تحرص تلك الدول أن يكون لها وجود في المنطقة؛ لتستفيد من سهولة وصول النفط لها وبسعر مناسب، كما تحرص على توريد بضائعها إلى دول هذه المنطقة التي تتمتع بخصائص عدة، منها وجود طاقة استهلاكية ضخمة متمثلة بوجود كتلة مجتمعية حديثة السن، وبقدرة شرائية عالية نتيجة لمردودات النفط.

صحيح أن الظروف الأمنية والسياسية التي اعترت المنطقة الفترة الأخيرة قد ألقت بظلالها على الجانب الاقتصادي، وهو ما دفع دول هذه المنطقة إلى تبني سياسات جديدة، تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي الذي يسهم في إيجاد موارد اقتصادية للدولة، بعيدًا عن مجرد الاعتماد على مردودات النفط؛ لكن المنطقة لا تزال تتمتع بأهميتها الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي؛ نظرًا لاعتماد الاقتصاد العالي على الوقود الأحفوري، ولأن عملية الاعتماد على البدائل غير النفطية وعلى النفط الجديد سيستغرق وقتًا وجهدًا أكبر.

3- الأهمية الأمنية لدول الخليج

تتداخل الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لدول الخليج لتجعل من هذه الدول ذات مكانة وأهمية للأمن العالمي، نظرًا لثقلها الاستراتيجي في مجال الطاقة على مستوى العالم، حيث تحتوي على 54% من الاحتياط العالمي من النفط، و23% من الاحتياط العالمي من الغاز؛ ولهذا سارعت القوى الكبرى إلى تثبيت وجودها في هذه المنطقة من خلال مختلف الوسائل، أو التأثير عليها من خلال دعم حلفائها في المنطقة، فضلًا عن حرصها على تأمين طرق نقل النفط منها، خصوصًا من مضيق هرمز الذي يعد شريانًا استراتيجيًا لتأمين حركة النفط على مستوى العالم[7].

لقد كانت منطقة الخليج العربي على مدى التاريخ هي الجسر الذي سهل الاتصالات البشرية بين بغداد وشط العرب من جهة، وإمارات الخليج العربي والعالم الخارجي من جهة أخرى، وقد كان ظهور الحركات التحررية العربية ضد القوى الاستعمارية من العوامل التي جعلته يأخذ أهمية أمنية كبرى في القضايا العربية وسياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، إذ حرصت القوى الاستعمارية القديمة متمثلة ببريطانيا على الحفاظ على وجودها في هذه المنطقة، وفي سبيل ذلك استخدمت أساليب متنوعة، منها عقد المعاهدات والاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة مع حكامها، وبناء القواعد العسكرية؛ تامينًا لاستمرار وجودها العسكري فيها، كما قامت بإنشاء قاعدة الجفير البحرية في البحرين عام 1935، وقاعدة جوية في إمارة الشارقة عام 1937، وقاعدتين أخريين في صلالة بسلطنة عمان.

هذه السياسة الأمنية التي اتخذتها بريطانيا، استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، من أجل نقل قوات الحلفاء إلى الشرق الأقصى خلال حربها مع اليابان، حيث اقتضت الحاجة إلى اختيار مكان قريب تتحرك منه قواتها العسكرية، فتم اختيار قاعدة الظهران الجوية، ومن خلالها تمكنت أمريكا من تأمين مصالحها دون الحاجة إلى تكبد خسائر مالية كبيرة، ودون الحاجة إلى تنفيذ احتلال شامل، وإنما من خلال بناء تحالفات مع دول الخليج، تؤمن مصالحها وتتيح لها التحرك عبر أراضيها من خلال بناء قواعد عسكرية فيها[8].

وعقب انتشار الاضطرابات بعد حركات الشعوب في ثورات الربيع العربي، بقي الوضع في دول الخليج كما هو؛ نتيجة للحماية الأمنية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول؛ من أجل أن تحافظ على مصالحها؛ لكن في الفترة الأخيرة تغيرت الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، بعد أن ظهرت تهديدات جديدة فرضت أولويتها على الأجندة الأمريكية وسياستها العالمية.

ثانيًا: أهمية الصناعات العسكرية لأمن الخليج

يؤكد منظرو المدرسة الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة على أنَّ امتلاك القوة عامل حاسم ينبغي أن تحرص عليه كل الدول، فالدول لديها هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على بقائها، ولا يكون لها ذلك إلا من خلال قدرتها على الدفاع عن نفسها، وتعد مسألة امتلاك القوة مهمة؛ لكونها قادرة على تحقيق أهداف عدة منها:

1- تحقيق الاكتفاء الأمني

منذ تأسيسها اعتمدت دول الخليج على الدور الخارجي في تأمين وجودها، فهي من جانب محط أنظار مختلف القوى الطامعة بنفطها، ومن جانب آخر تعاني من هشاشة داخلية، إما بسبب طبيعة الأنظمة السياسية، أو بسبب العوامل الديمغرافية، حيث يوجد عدد قليل من السكان في بعض دول الخليج مقارنة بأعداد العمالة الخارجية.

يحيط بدول الخليج مجموعة من المشاريع المتنافسة التي تمثل لها خطرًا وجوديًا، ففي السابق كان يعد نظام صدام حسين خطرًا حقيقيًا خصوصًا بعد احتلال العراق للكويت، وهي الخطوة التي بررت بناء قواعد عسكرية أمريكية دائمة على الأراضي الخليجية، خصوصًا بعد إعلان “مبدأ كارتر”[9].

كما يمثل مشروع الكيان الإسرائيلي خطرًا حقيقيًا على المنطقة العربية ككل؛ إضافة للمشروع الإيراني الذي برز بعد الثورة الإيرانية في 1979[10]، والتي انتهجت مبدأ تصدير الثورة، الأمر الذي اعتبرته دول الخليج مصدرًا حقيقيًا لتهديد وجودها، ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية 2020، انتهجت الولايات المتحدة نفس السياسة تجاه حماية حلفائها في المنطقة؛ لكن ونظرًا لظهور متغيرات جديدة على الساحة الدولية، تغيرت أولويات وسياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

فمن جهة اعتبر الصعود الاقتصادي الصيني على مستوى عالمي مؤشر تهديد للهيمنة والدور الأمريكي على المستوى العالمي، خصوصًا وأن نوايا الصين بدأت تتكشف منذ 2017 بعد بنائها لأول قاعدة عسكرية في جيبوتي[11]، إذ إن مشروعها الطموح الذي دشنته في 2013 “مشروع الحزام والطريق”[12] يتطلب دورًا أمنيًا ودبلوماسيًا وعسكريًا يؤمن قدرتها على المضي والاستمرار في هذا المشروع.

من جهة أخرى، فإن ارتفاع كلفة الحرب في أفغانستان 2001، والعراق في 2003 استنزف القوة الاقتصادية الأمريكية، كما استنزف القوة السياسية للولايات المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، ومن خلال ظهور تحديات وتهديدات أمنية جديدة كان لزامًا عليها أن تعيد ترتيب أولوياتها في سياستها الخارجية وسياستها الأمنية، الأمر الذي أسفر عن انسحابها غير المشروط من أفغانستان في نهاية العام 2021[13]، كما عزز من رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي[14]، وهو ما اعتبر تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه ملفات المنطقة وتجاه حلفائها في المنطقة.

ازداد تعقد الوضع بعد أن علقت الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس “جو بايدن” في مطلع 2021 بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية، ومقاتلات إف-35 للإمارات العربية المتحدة، في إطار “مراجعة” قرار اتُخذ إبان ولاية الرئيس السابق “دونالد ترامب”، حيث صرح “جو بايدن” بأن موقفه تغير حيال إتمام صفقة تم الاتفاق عليها بقيمة 650 مليون دولار، تشمل صواريخ أمريكية الصنع، وجاء هذا القرار ضمن المراجعات التي تبنتها الإدارة الأمريكية، لوقف الحرب القائمة في اليمن، ولاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء استمرار الصراع[15].

2- جني الفوائد الاقتصادية

تعد الصناعات العسكرية والدفاعية إحدى أهم الروافد التي تعمل على تطور الجيوش، بعدم تبعيتها للخارج في مجال التقنية والسلاح والمعدات، كما أنها تشكل إحدى الدعائم الأساسية للحفاظ على استقرار الدول أمنيًا واقتصاديًا. فمن جانب تعد الصناعات العسكرية -خصوصًا الصناعة التكنولوجية- رافدًا اقتصاديًا مهمًا للدول، من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي التقليل من فواتير الإنفاق الخارجي للحصول على هذه الأسلحة، ومن جهة أخرى الإسهام في تنمية اقتصاد الدول من خلال هذه الصناعات الثقيلة، إذ إن تمكن الدول من تصنيع أسلحة نوعية وفاعلة يفتح لها أسواق الدول الأخرى، على غرار الصناعات العسكرية التركية في مجال الطائرات المسيرة.

وفي حال تمكنت دول الخليج من النهوض بقطاع الصناعة العسكرية ستتمكن من تحقيق هذا الهدف، وبالتالي تقليل فواتير صفقات السلاح التي تستنزف ميزانياتها، كما أنها قد تتمكن في المستقبل من التحول إلى مورد قوي في حال طورت قطاع الإنتاج. وبشكل عام تعد دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، ثالث أكبر منفق في العالم على مجال الدفاع، بميزانية مشتركة تزيد على 100 مليار دولار أمريكي سنويًا. لذا ينبغي أن يتم تحويل هذه القوة الشرائية الكبيرة إلى قوة صناعية. إذ لا يزال الإنتاج الدفاعي المحلي يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الجهود القوية للتوطين منذ الثمانينات. ومن هنا تأتي الحاجة لضرورة تبني مقاربة جديدة لا تقتصر على ربط صفقات السلاح بتدريب مهنيين وطنيين لصيانتها أو توطين جوانب معينة من الصناعة، بل ينبغي أن تستفيد من تجارب بعض الدول في المنطقة، من أجل بناء وتشييد صناعتها الوطنية وليس مجرد توطين بعض الصناعات الدفاعية القادمة من الخارج[16].

3- تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية

من المتوقع أن تواجه دول الخليج قاطبة سيناريو نفاد النفط في العقود القادمة، وهو ما سيشكل تحديًا حقيقيًا ينبغي الاستعداد له من وقت مبكر، فعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تحققت بظهور النفط، فإنه أسهم في تشكل بنية متكاملة من الاقتصاد الريعي، الذي لا ينتج بشكل حقيقي وإنما يستهلك مردودات النفط. وفي حال اختفى النفط سينهدم هذا النمط الاقتصادي برمته وسيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية. وحتى يتم تجنب مواجهة مثل هذا السيناريو تحاول الدول تبني خطط استراتيجية، تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل متنوعة تسهم في إنتاج حقيقي في مختلف القطاعات. ويتجلى هذا التوجه في الخطط العشرية التي أطلقتها بعض دول الخليج من أجل دعم خطط التنويع الاقتصادي، ويأتي الاهتمام بقطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية في هذا الجانب، إذ يعد الاستثمار في الجانب الدفاعي وربطه بالتقنيات الحديثة مجال استثمار نوعي يمكن للدول أن تحقق من خلاله فوائد اقتصادية متعددة، بدءًا من توفير فرص عمل لمواطنيها في مجال التصنيع، ومرورًا بالقدرة على تصنيع الأسلحة، أو قطع تستخدم في تركيب تلك الأسلحة، والمجالان كلاهما في حال تم تفعيلهما سيعودان بالفائدة الكبيرة على الدولة المستثمرة.

وفي هذا السياق يمكن الاستفادة منكلا التجربتين الروسية والصينية، فصناعة السلاح في روسيا تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة، وعلى الرغم من تراجع تأثيرها على المستوى الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فإن روسيا حرصت على أن تبقي على الوسائل والمجالات التي يمكنها من خلالها استعادة نفوذها مجددًا، ومن تلك الوسائل التركيز على قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية والتميز فيها؛ من أجل أن تكون طرفًا موثوقًا في هذه الصناعات الثقيلة. كما أن الصين أيضًا اعتمدت على تنمية قطاع الصناعات العسكرية، كأحد الموارد التي تفيد اقتصاد الصين ككل. ومن هنا يمكن أن ينظر لهذا القطاع -الذي يعد قديمًا لارتباطه بطبيعة التنافسات والصراعات الدولية والإقليمية -على أنه فرصة لتحقيق فوائد متعددة منها الحفاظ على موازنات دول الخليج وتنمية الاقتصاد فيها بشكل عام.

4- مواكبة التحديات الإقليمية والدولية والتنويع في التحالفات

تشهد منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والمنطقة العربية بشكل خاص حالة صدام واشتباك بين المصالح على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يزيد من حالة الفوضى والضبابية فيها، حيث تحاول مختلف القوى أن تستفيد من حالة الفوضى القائمة؛ من أجل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، أو من أجل مد نفوذها،. ودول الخليج تقع في قلب هذه المعادلات، ففي حين تزيد حالة التوجس والضبابية من السياسة الأمريكية المتقلبة في المنطقة، ربما تتمكن دول الخليج ولأول مرة من أخذ زمام الأمور لعدة أسباب؛ أبرزها غياب القوى الإقليمية العربية التقليدية، فالعراق لا يزال يعاني من تبعات الغزو الأمريكي له من جهة، وارتهان أمره للقوى الشيعية المرتبطة بالمصالح الإيرانية من جهة أخرى. وسوريا من خلال النفوذ الروسي والإيراني لا يمكن لها أن تلعب أي دور خارج مصلحة إيران في المنطقة، ومصر فقدت قدرتها على التأثير بسبب النزاعات والظروف الداخلية، ومن هنا يمكن أن يعد غياب الفواعل العربية الإقليمية، وانسحاب الدور الأمريكي فرصة وتحد في آن واحد، ويأتي اهتمام دول الخليج بالصناعات العسكرية كضرورة؛ من أجل تقوية موقفها لتضطلع بدور إقليمي خارج عن إطار استراتيجيات الدفاع، وقادر على التأثير في القضايا المرتبطة بالمنطقة، دون الارتهان لأدوار الفواعل الخارجية وتقلباتها السياسية.

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط اضطرابات عديدة خلال العقد الأخير، منها ما ارتبط بنمو المظالم الاجتماعية والسياسية، والعجز الاقتصادي والأمني في مختلف مجتمعات الدول العربية، وهو ما أسفر عن ظهور احتجاجات شعبية أسهمت في إسقاط أنظمة سياسية، كما انخرط بعضها في أتون الحروب الأهلية، ونظرًا لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تبنت مقاربات متباينة حيال تلك الاحتجاجات؛ لكنها ساهمت في دعم بعض الدول المنخرطة في مشاهد الصراع في دول الربيع العربي، الأمر الذي أسهم في تفاقم الوضع الأمني في هذه الدول من جهة، وأسهم في خلق انشقاقات داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بسبب الانتهاكات الإنسانية التي ترتبت على هذا الدعم، والمتمثل بتزويد بعض هذه الدول بأسلحة نوعية استخدمت في الحروب القائمة في بعض الدول العربية[17].

غير أن السياسة الخارجية الأمريكية تغيرت بشكل كبير تجاه الشرق الأوسط؛ نظرًا للتغيرات الدولية الأخيرة، والمتمثلة في صعود الصين على الساحة العالمية، والتحديات غير العسكرية مثل جائحة كورونا والتغيّر المناخي، واستقلال أمريكا المتزايد في مجال الطاقة، والتطورات التكنولوجية السريعة، بالإضافة إلى رغبتها في التخفف من مسؤولياتها العسكرية في الحروب التي فتحتها في الشرق الأوسط، ولم تفض إلى النتائج التي توقعتها[18]، كل هذه العوامل أدت إلى تبني الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مختلفة حيال دول الخليج، وأبرز تجليات هذه السياسية:

– مطالبة دول الخليج بتسديد ثمن التحالف مع الولايات المتحدة، حيث صرح الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بخصوص استراتيجيته للأمن القومي، بأن على الدول الثرية أن تسدد للولايات المتحدة الأمريكية تكلفة الدفاع عنها، في إشارة أيضًا إلى دول الخليج التي وجد في بعضها قواعد أمريكية منذ فترة الغزو العراقي للكويت[19].

– تنامي الانتقادات الأمريكية تجاه الانتهاكات الإنسانية والتحديات السياسية، وبات إصلاحها معيار أساسي من أجل الحفاظ على العلاقات الثنائية، ومن أجل الاستمرار بتقديم الدعم الآمن وبيع الأسلحة النوعية.

– ارتفاع تكلفة الحرب في اليمن إنسانيًا واقتصاديًا وأمنيًا، رسخت الأصوات الناقدة لبعض دول الخليج المنخرطة في الصراع اليمني، الأمر الذي أدى إلى مراجعة الاستراتيجيات الأمنية بين الولايات المتحدة وبعض دول الخليج، كما أدى إلى الغاء بعض صفقات الأسلحة الضخمة، حيث أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية في مطلع 2021 قرارًا يقضي بمراجعة القرارات الأخيرة التي اتخذت خلال فترة حكم ترامب، وكانت أول نتيجة لتلك المراجعات تعليق واشنطن مبيعات الأسلحة الجارية، حتى إعادة التدقيق فيها للتأكد من أنها تحقق أهدافها الاستراتيجية، ومن بين هذه الصفقات التي تم تجميدها، ذخيرة دقيقة للسعودية ومقاتلات من طراز إف-35 كانت ستورد للإمارات العربية المتحدة.[20]

أسهم إلغاء هذه الصفقات بدق ناقوس الخطر لدول الخليج، والتي كثفت جهودها في تمتين صناعاتها الدفاعية والسعي لتنويع شراكاتها، من خلال إقامة معارض الصناعات الدفاعية للتعرف على الأسلحة النوعية، ولاستعراض قدراتها التصنيعية العسكرية، ولعقد صفقات مع مختلف شركات الصناعة الدفاعية المشاركة، لكن وحتى تؤتي هذه الجهود ثمارها، ينبغي أن يتم إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه دول الخليج في هذا المجال.

ثالثًا: الاستراتيجيات الدفاعية لدول الخليج

ترتبط الاستراتيجيات الدفاعية بالسياسات العامة المعنية بتنظيم الجانب الأمني ودور الجيش، وتتضمن التدابير والمبادرات التي تتبناها الحكومات فيما يتعلق بصنع القرار وتحديد الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي ودور القوات المسلحة، وعادة ما تتضمن الاستراتيجيات الدفاعية مجموعة من الأدوار المتعلقة بمجالات مختلفة وتتضح كالتالي [21]:

تحديد سياسات الدفاع الوطني

تعمل وزارة الدفاع أو الجهات المعنية بتحديد الاستراتيجيات الدفاعية على تحديد سياسات الدفاع الوطني، من خلال تقسيم الأدوار والمراحل والجهات التي ينبغي أن تفوض للتعامل مع مختلف التهديدات والأخطار الداخلية والخارجية، كما تحدد الوقت الأنسب لتفويض القوات المسلحة الوطنية، والموقف الاستراتيجي والكيفية فيما يتعلق بأي تهديدات محتملة للإقليم الوطني ومجتمعه وبيئته واقتصاده، ويحدد الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك التهديدات.

تحديد المعلومات حول التهديدات وكيفية التعامل معها

تحدد الاستراتيجيات الدفاعية للدول، أنواع التهديدات وأولوياتها بالنسبة للدولة، وتختلف هذه التهديدات حسب مكانة وموقع الدولة، بالإضافة إلى قدراتها الدفاعية وخارطة تحالفاتها.

تحديد التحالفات الدفاعية

توضح الاستراتيجيات الدفاعية خارطة التحالفات القائمة، ونوع التعاون والتنسيق الأمني بينها، كما تحدد قائمة التحالفات الممكنة، بناءً على التغيرات والتهديدات المرتقبة التي تواجهها الدولة.

التنظيم العسكري

تختلف التنظيمات السياسية من دولة لأخرى بناءً على الأولويات الدفاعية التي تنتهجها الدولة، ففي حين توجد تقسيمات عسكرية أساسية، يتم استحداث وتصنيف تنظيمات أخرى بناءً على الدور الذي تتطلبه الاستراتيجيات الدفاعية.

استخدام التكنولوجيا العسكرية

تعد التكنولوجيا أحد أبرز التحديات التي تواجه مختلف الدول في إعدادها لاستراتيجياتها الدفاعية، إذ يشكل التقدم التقني تحديًا حقيقيًا أمام طبيعة التهديدات التي ينبغي مواجهتها، ففي حين تركز الأولويات الأمنية على ضرورة إعداد الجيش وتوفير المعدات اللازمة لحماية الدولة، يفرض واقع التطور التكنولوجي ضرورة استيعاب التغيرات التي يفرضها على طبيعة الأسلحة من جهة، وعلى طبيعة التهديدات من جهة أخرى، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا من قبل الدول لتحديث استراتيجياتها الدفاعية، ولتدريب قواتها العسكرية.

توفير خيارات متعددة للحكومة للتعامل مع مختلف التهديدات

كلما اتسمت الاستراتيجية الدفاعية بنوع من المرونة في استيعاب التغيرات، استطاعت أن تتيح للحكومات بشكل عام ووزارات الدفاع بشكل خاص، القدرة على التعامل مع مختلف التحديات، بشكل يضمن حفاظها على أمنها والقيام بدورها.

تحديد العقيدة العسكرية

تعمل الاستراتيجية الدفاعية بمختلف وسائلها على تحديد العقيدة العسكرية، وهي خارطة الطريق التي تشرح أداء مختلف الوحدات السياسية والعسكرية تجاه الأولويات الأمنية التي تتبناها الدولة، وكيف ينبغي التعامل مع التهديدات الطارئة بطريقة لا تتعارض مع الأولويات التي تم تبنيها.

المحور الثاني: الصناعات الدفاعية الأسس والتحولات

تعد الصناعة العسكرية جزءًا لا يتجزأ من السياسة الدفاعية التي تتخذها الدول قاعدة لحماية نفسها من الأخطار الداخلية والخارجية على حد سواء، ويشير مصطلح قاعدة الصناعة الدفاعية “defense industry base” في العلوم السياسية إلى الأصول الحكومية الصناعية المختصة بإنتاج وتوفير معدات القوات المسلحة بالدولة. وتعد قدرة الدولة على توفير هذه المعدات جزءًا لا يتجزأ من مهامها الأساسية في الحفاظ على الأمن العام الذي يحفظ كيان الدولة ويضمن فاعليتها على المستويين الداخلي والخارجي.

أولًا: بداية الصناعات الدفاعية العالمية

مفهوم الأمان ومحاولة الحفاظ عليه هو جزء من التكوين البشري، ومنذ ظهور الدولة الحديثة بمقوماتها وأسسها المتعارف عليها أصبحت الصناعة الدفاعية جزءًا من الحراكات السياسية والمدنية لمختلف الشعوب. ولقد لعبت هذه الصناعة دورًا كبيرًا في حسم معارك عسكرية كانت لها تأثيرات تاريخية أسهمت في إسقاط قوى دولية وظهور أخرى، ومن هنا باتت هذه الصناعة مفصلًا أساسيًا في مجال التنافس السياسي والاقتصادي وجزءًا لا يتجزأ من الضرورات التي يجب أن تُتَخذ للحفاظ على أمن الدولة.

وبشكل عام، لم يقتصر دور الصناعة الدفاعية على تحقيق الأهداف الأمنية بل باتت جزءًا من الصناعات الاقتصادية ذات المردود المرتفع، وتشمل الصناعات الدفاعية صناعة الأسلحة بمختلف مجالاتها، ويشمل ذلك قطاع البحث والتطوير والإنتاج للمواد العسكرية والخدمات والمعدات، وتتنوع الجهات التي تقوم بهذه المهمة في الدول المتقدمة، فبعضها يتبع الحكومة بشكل مباشر، وبعضها ينتمي للقطاع الخاص، وتعمل هذه الجهات على توفير وإنتاج مختلف الأسلحة التي تشمل البنادق والذخائر والصواريخ والطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن والأنظمة الإلكترونية.

تعود بداية الصناعة العسكرية بشكلها الحالي إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث استطاعت بعض الدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبعض الولايات في ألمانيا، تحقيق اكتفاء ذاتي من مجال صناعة الأسلحة، كما تمكنت دول أخرى من اللحاق بهذا التصنيع العسكري كالبرتغال وروسيا بعد هجرة العاملين المَهَرَة إليها. ونظرًا لوجود حالة من التنافس السياسي والأمني بين الدول ازدهرت هذه الصناعة، وتم توسيعها بفتح شركات صناعية في دول أخرى تابعة للمجمعات الصناعية العائدة للدول التي كان لها سبق في التصنيع العسكري. ولوجود دول صغرى بالإضافة إلى وجود دول مستحدثة صناعيًا كروسيا واليابان، أصبحت هنالك حاجة للتعاقد مع الشركات الكبرى للتصنيع العسكري، لأن مثل هذه الدول لم تكن قادرة على إنتاج احتياجاتها الدفاعية، بسبب قلة مواردها وضعف قدراتها المحلية.

ونظرًا للدور المهم الذي لعبته الأسلحة في تقوية الجبهة الداخلية لمن يمتلكها، تمكنت من خلق تغييرات جذرية تاريخيًا، فعلى سبيل المثال في الحرب الأهلية الأمريكية التي حدثت عام 1861، تفوقت مناطق الشمال المعروفة باسم “الاتحاد”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على مناطق الجنوب التي عرفت حينها باسم “الكونفدرالية”، في إشارة إلى الولايات الكونفدرالية الأمريكية، وذلك نتيجة اعتماد مقاتلي المناطق الشمالية على استخدام بنادق “المسكيت”[22] الحديثة.

من خلال هذه الإنجازات التي وفرتها الأسلحة المطورة للدول بدأ الانتقال إلى عصر الأسلحة الآلية الصناعية مثل بندقية “غاتلينغ“[23]، الذي استخدمته روسيا بين عامي 1866 و1871 خلال حربها ضد النمسا وفرنسا على التوالي. بعد ذلك ظهر سلاح الرشاش وانتشر في صفوف الجيش، وقد اختُبرت فعالية سلاح الرشاش للمرة الأولى في عام 1899 أثناء حرب البوير الثانية[24]، ثم في عام 1905 أثناء الحرب الروسية اليابانية[25]. ومع ذلك، اعتُبرت ألمانيا الدولة الرائدة في ابتكار وصناعة الأسلحة، واستخدمت تفوقها في هذا المجال في الهزيمة المبدئية للحلفاء في الحرب العالمية الأولى[26].

واجهت الصناعات العسكرية تحديات جمة، كونها أسهمت في زيادة المعاناة الإنسانية المترتبة من ويلات الحروب؛ فإنها على الرغم من ذلك استمرت في تمددها الاقتصادي وتأثيرها السياسي على غرار ما حدث في الحرب الباردة، إذ إن تصنيع السلاح لم يعد يقتصر على الأهداف الأمنية المرتبطة برغبة الدول في الدفاع عن نفسها تجاه التحديات والتهديدات الخارجية، بل أصبح لها دور وتأثير سياسي، فخلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، سعى الطرفان إلى استخدام السلاح أداة سياسية، من خلال توزيعه على حلفائهم في جميع أنجاء العالم، وخاصة ما سمي بدول العالم الثالث.

استمر هذا الدعم واتخذ أشكالًا مختلفة منها ما هو مباشر كتقديم السلاح للدول الحليفة، ومنها ما هو غير مباشر عن طريق تنظيم الصفقات والمناورات وبناء القواعد العسكرية، وتدشين اتفاقيات التعاون الأمني المشترك.

ثانيًا: أكبر عشر شركات عالمية في مجال تصنيع السلاح

لوقت طويل تعد الصناعات العسكرية من أكبر الصناعات على مستوى العالم؛ نظرًا لتعدد التهديدات الأمنية ما بين التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتعد الهشاشة المجتمعية، وضعف الأنظمة السياسية، وإمكانية ظهور أطراف داخلية تسهم في تمزق الدولة، من أبرز التحديات المستحدثة في العصر الحالي، بالإضافة إلى أن الحروب السيبرانية باتت من الأخطار الخارجية التي ينبغي الاستعداد لها، فضلًا عن حقيقة أن العالم يواجه تحديات وبائية تنذر الجميع بالخطر.

على الرغم من تنوع هذه التهديدات، فإن دول العالم لا تزال تركز على الأخطار والتهديدات التقليدية بشكل أكبر وتستعد لها، إذ تهتم معظم الدول بتعزيز ميزانياتها الدفاعية سواء من أجل تعزيز قدراتها الأمنية، أو من أجل تعزيز استثماراتها الاقتصادية. ومن أبرز شركات الصناعات العسكرية في العالم من حيث القيمة -دون الأخذ في الاعتبار الإيرادات- الشركات التالية[27]:

شركة هانيويل

هي شركة أمريكية متعددة النشاطات، تتصدر قائمة الشركات الدفاعية في العالم من حيث القيمة، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 157.66 مليار دولار، وتحظى الشركة بشعبية أكبر بين السكان العاديين نظرًا لنشاطها في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، بجانب كونها شركة قوية في مجال الدفاع. وخلال العام 2020 سجلت الشركة إيرادات تجاوزت 32 مليار دولار، كما قامت الشركة بسبب الوباء بتحويل بعض منشآتها التصنيعية في الولايات المتحدة وألمانيا لإنشاء معدات خاصة بالرعاية الصحية.

شركة بوينغ

شركة بوينغ تبلغ قيمتها 127.88 مليار دولار، وتعمل الشركة في صناعة الطائرات، وإنتاج وبيع الأقمار الصناعية والصواريخ ومعدات الاتصالات والطائرات العسكرية.

شركة رايثون

تعد هذه الشركة من أكبر الشركات المصنعة لصناعة الطيران والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 126.13 مليار دولار. وخلال العام 2020 خسرت الشركة نحو 3.5 مليار دولار بسبب تداعيات كورونا، وذلك على الرغم من التحسن الذي حققته في الإيرادات.

شركة إيرباص إس إي

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشركة 107.76 مليار دولار، وتعد من أكبر 5 شركات الدفاع في العالم، وتختص الشركة بصناعة خطوط الطيران، وقد حققت الشركة عائدات تقارب 50 مليار يورو في 2020.

شركة لوكهيد مارتن

تحتل هذه الشركة مكانة متقدمة ضمن أكبر الشركات المنتجة للصناعات العسكرية بقيمة تبلغ 98.58 مليار دولار، توظف هذه الشركة أكثر من 110 آلاف شخص، وهي واحدة من أشهر شركات الدفاع في العالم، وفازت بجائزة الطيران السنوي “كولير” ست مرات.

شركة سافران

وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وتصنع محركات الطائرات والصواريخ، تبلغ القيمة الإجمالية للشركة 52.85 مليار دولار، تأسست هذه الشركة من خلال اندماج شركتين كبيرتين في عام 2005، وتعمل في إنتاج الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية.

شركة نورثروب غرومان

تعد هذه الشركة واحدة من أكبر مصنعي الأسلحة في العالم، وثالث أكبر مقاول للمعدات الدفاعية للجيش الأمريكي، وأكبر بانٍ للقطع البحرية، وهي الشركة التي أنتجت كل حاملات الطائرات الأمريكية وعددًا من الغواصات النووية، بقيمة إجمالية 58.59 مليار دولار، وتنتج الشركة السفن العسكرية والمركبات الجوية والمدافع والصواريخ.

شركة جنرال ديناميكس

وهي شركة دفاع أمريكية أم، تتكون من عدة شركات وتعد من أكثر شركات الدفاع قيمة في العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية للشركة 56.6 مليار دولار.

شركة “L3Harris Technologies“

وهي شركة تكنولوجيا أمريكية، ومتعهد دفاع ومزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات، تنتج أنظمة ومنتجات C6ISR والمعدات اللاسلكية، أجهزة الراديو التكتيكية، إلكترونيات الطيران والأنظمة الإلكترونية. وتبلغ القيمة الإجمالية للشركة 46.57 مليار دولار.

شركة “TransDigm Group“

تبلغ قيمة هذه الشركة 33.19 مليار دولار، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1993، وتقوم بتصنيع مكونات الطيران هندسيًا، وسجلت الشركة في 2020 عائدات تتجاوز 5 مليارات دولار.

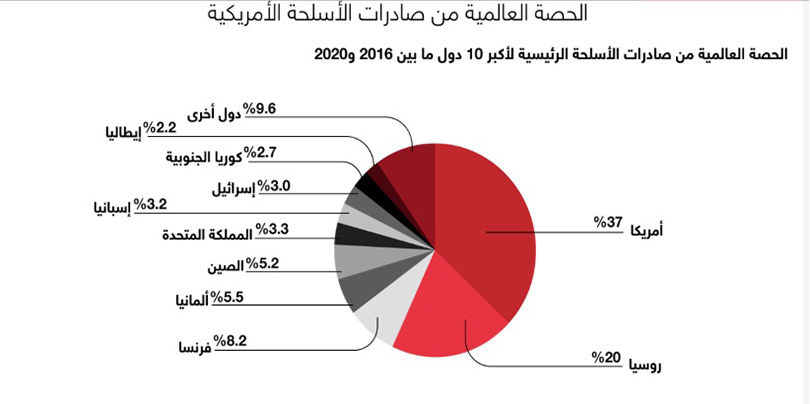

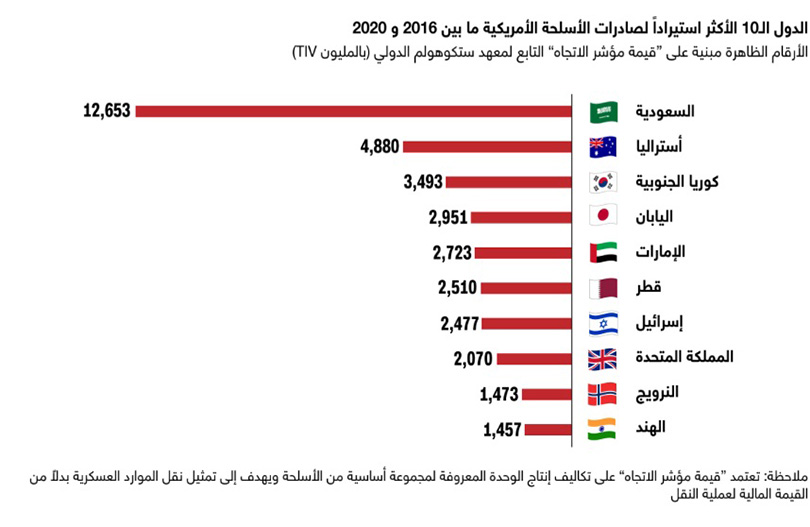

رسم توضيحي حول أبرز الدول المصدرة والمستوردة من 2016 الى 2020[28]:

المحور الثالث: واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج

في القرن الحديث شهدت منطقة الشرق الأوسط جملة من التغيرات الداخلية والخارجية التي كان لها انعكاس واضح على دولها، فمن جهة تأثرت المنطقة بالاحتلال الأوروبي، وحركات التحرر الرافضة للتدخل الخارجي، ومن جهة أخرى تأثرت هذه المنطقة بحالة الاصطفاف الحاد خلال ما سمي بالحرب العربية الباردة[29]، إضافة إلى أجواء الحرب العالمية الباردة، والتي انتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي، وتحولت معها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قوة عظمى فرضت استراتيجياتها الأمنية بشكل واضح على مستوى العالم، وقد أثرت هذه التغيرات على التوجهات الأمنية لدول الخليج؛ نظرًا لأهمية النفط على قطاعي الأمن والاقتصاد على المستوى العالمي.

ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لدول الخليج في السياسية الخارجية الأمريكية، أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن تأمين خطوط النفط، واعتبرت أي اعتداء على هذه المنطقة تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية، ويستوجب التدخل السريع من قبلها، ومن هنا اعتمدت هذه الدول بشكل كلي على التعاون الأمني والخدمات الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة من أجل حماية هذه الدول، وتطور الأمر إلى بناء قواعد عسكرية دائمة بعد الغزو العراقي للكويت في 2/8/1990[30].

أولًا: البدايات الأولى للصناعات العسكرية في دول الخليج

بعد انتهاء الحرب الباردة ساد اعتقاد بأن العالم سيشهد تراجعًا في حالات الصراع، خصوصًا بين الدول الكبرى، وبالتالي سينعكس ذلك على قطاع تصنيع السلاح، لكن وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي “SIPRI”، فإن ما حدث على أرض الواقع مختلف تمامًا، إذ شهدت الفترة من 1989-2008 ارتفاعًا لافتًا للنظر في النفقات العسكرية على مستوى العالم، وكان النصيب الأكبر من حظ الولايات المتحدة، التي شكل الإنفاق العسكري فيها قرابة نصف مجموع الإنفاق العسكري على مستوى العالم ككل، وقُدِّر الإنفاق العسكري العالمي بنحو 1464 مليار دولار العام 2008، بزيادة مقدارها 4% بالأسعار الحقيقية، مقارنة بإنفاق العام 2007، وزيادة بنسبة 45% على فترة السنوات العشر 1999 – 2008، وشكل ذلك قرابة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو ما يعادل 217 دولارًا لكل فرد، وبقيت الولايات المتحدة الدولة الأكثر إنفاقًا في العام 2008، حيث استأثرت بـ 41.5% من الإنفاق العسكري الإجمالي في العالم، تلتها الصين بنسبة 5,8%، ثم فرنسا وبريطانيا وروسيا بنسبة 4 – 4,5% لكل منها[31].

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مرتبها كأثر دولة منفقة على السلاح على مدار عقود، كان آخرها الإحصائية التي نشرها معهد ستوكهولم في 2020، إذ أشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري لم يتأثر بجائحة كورونا، وأشار إلى أن كلًا من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، كانوا أكبر خمسة منفقين على السلاح، بنسبة 62% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020. وجاءت الزيادة البالغة 2.6% في الإنفاق العسكري العالمي، في عام تقلص فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4%، بحسب صندوق النقد الدولي، وبلغ الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متوسطا قدره 2.4% في 2020، ارتفاعا من 2.2 بالمئة في 2019. وباعتبارها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم، استحوذت الولايات المتحدة على 39% من إجمالي الإنفاق العسكري في عام 2020. في نمو للعام الثالث على التوالي إذ بلغ إنفاقها العسكري 778 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% عن 2019.[32]

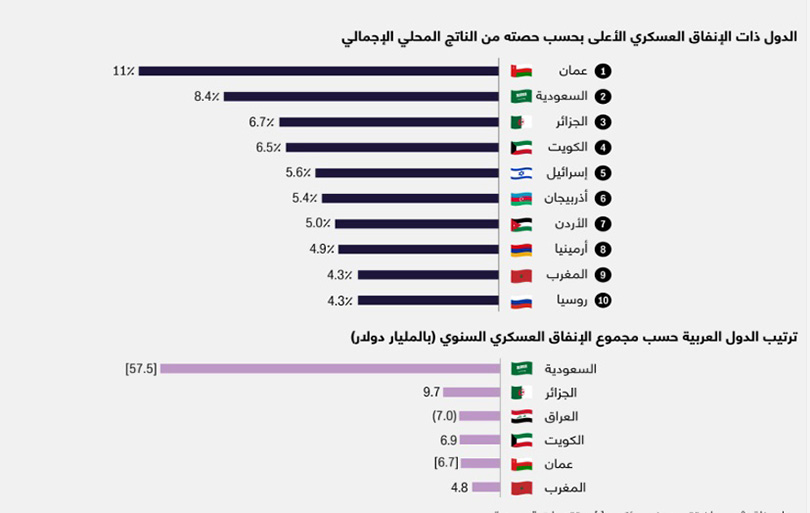

انعكس هذا الإنفاق على مختلف دول العالم، وكان لدول الخليج نصيب أوفر من سباق التسلح نظرًا لأهمية موقعها الاستراتيجي، ونظرًا لكثرة التهديدات التي يمكن أن تواجهها، فعلى سبيل المثال تعد السعودية الأولى عربيًا في استهلاك السلاح والثالثة عالميًا، فقد خصصت 25% من موازنة 2016، أي أكثر من 213 بليون، منها 57 بليون دولار أميركي للقطاع الأمني والعسكري[33].

غير أن التصنيع العسكري للدول العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، لا يزال في مراحله الأولية، على عكس الدول تمتلك قواعد صناعية ضخمة، إذ تتيح لها البنية التحتية أن تعتبر قطاع الصناعات العسكرية مصدر دخل حقيقي، وتضمنه ضمن مؤسسات الإنتاج الاقتصادية؛ نظرًا للمردودات المالية الضخمة التي يوفرها هذا القطاع.

ونظرًا للفوائد المرجوة التي يحققها قطاع الصناعات الحربية، فقد اهتمت دول الخليج به منذ وقت مبكر، وتجسد هذا الاهتمام باتخاذ خطوات سابقة من قبل دول الخليج في سبيل إنشاء وتطوير هذا القطاع المهم، ويعد إنشاء الهيئة العربية للتصنيع الحربي في مصر في 1975 بالتعاون بين مصر والسعودية والإمارات وقطر، أول هذه الخطوات. حيث تم إنشاء تسع شركات، ولكل شركة مصنع خاص بها، وابتدأت الهيئة بعدد من المشاريع في عدة مجالات مثل: صناعات قذائف مدفعية ودبابات، وصواريخ “أرض – جو” و”أرض-أرض”، ومحركات طائرات، وناقلات جند، والكترونيات عسكرية، ورادارات، ووسائل اتصالات عسكرية، وصناعة وتجميع الطائرات؛ لكنَّ هذه التجربة لم تستمر، وقد انتهت بعد زيارة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى القدس، وتوقيع اتفاقية “كامب ديفيد” مع الكيان الإسرائيلي في 17/9/1978[34].

بعد ذلك شكلت كل من المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وقطر والإمارات مؤسسة عربية أخرى للإنتاج العسكري، واتخذت من الإمارات مقرًا لها برأس مال قدره 8 مليارات دولار، ولم يكتب لهذا الشراكة النجاح، ولذا بدأت كل دولة من دول مجلس التعاون السعي لتطوير صناعاتها العسكرية وفق رؤيتها[35].

ثانيًا: واقع التصنيع العسكري في الخليج

تتفاوت دول الخليج في اهتمامها بقطاع التصنيع العسكري، ففي حين تتفوق السعودية في الإنفاق العسكري على نظيراتها من دول الخليج والدول العربية قاطبة، تتميز الإمارات بتبني استراتيجيات نوعية تمكنها من تحقيق سبق في مجال التصنيع العسكري. وبشكل عام تتبنى دول الخليج- من خلال مجلس التعاون الخليجي- رؤية مشتركة، تفيد ضرورة تحقيق تكامل أمني بينها يشمل قطاع الإنتاج العسكري وتبني خطط دفاع مشتركة، ومن أبرز الجوانب التي يمكن ملاحظتها في هذا الجانب أنه وعلى الرغم من تبني هذه الدول استراتيجيات وطنية فيما يتعلق بالجانب الدفاعي، فإنها تتبنى استراتيجيات مشتركة مثل:

– تركيز بعضها على هدف التصنيع العسكري المباشر، وتركيز البعض الآخر على تصنيع قطع الغيار، وتوفير منصة للمعارض العسكرية لتسويق المنتجات العسكرية التي يتم إنتاجها، وللتعرف على التقنيات والوسائل المتطورة في مجال تصنيع السلاح بمختلف أدواته.

– تخصيص مساحة في رؤاها الاستراتيجية لتنمية الجانب الاقتصادي وربطه بالجانب الأمني والدفاعي.

– تبنيها لخطط واستراتيجيات نوعية تختلف عن مقارباتها السابقة، وذلك بتطبيق ما يسمى بـ”الأوفست”، الذي يقتضي نقل جزء من تقنيات الأسلحة التي يتم شراؤها إلى الدولة المستوردة؛ حتى تتم الصفقة.

– بناء تكتلات أمنية واقتصادية محلية، بجمع شركات التصنيع العسكري تحت إطار إدارة واحدة؛ ليسهل عملية التنسيق بينها، وتحقيق أهداف أكبر.

– التنويع في خارطة التحالفات، دون الاقتصار على طرف دون آخر، من أجل الوصول للأسلحة النوعية، دون الحرمان منها بسبب التغيرات السياسية للدول المصدرة.

المملكة العربية السعودية

تعد السعودية من أكثر دول الخليج إنفاقًا في جانب التصنيع العسكري، وقد بدأ اهتمامها بالجانب العسكري منذ وقت مبكر، فقد أنشأت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عام 1949 في محافظة الخرج، وافتتح الملك سعود أول خطوط إنتاجها سنة 1953، وكانت لإنتاج الذخيرة للأسلحة الخفيفة، ثم توالت خطوط الإنتاج لتشمل الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق والرشاشات والصواعق والمتفجرات، ثم بدأ إنتاج أنواع من القذائف لبعض المدافع والدبابات، وآخر ما أضيف من خطوط إنتاج في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، هو خط إنتاج للبندقية “جي 36″، ومشروع الطائرات من دون طيار “لونا”، ومشروع عربات النقل العسكرية، وذخائر المدفعية الثقيلة، إضافة إلى استكمال مشروع الملابس والتجهيزات العسكرية بالتأسيس لقسم نسائي. وتعد السعودية من أكبر مشتري السلاح في منطقة الشرق الأوسط، إذ صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين أن مشتريات كل من الكيان الإسرائيلي وتركيا وإيران مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار. وفي الفترة الأخيرة ركزت السعودية على ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال تصنيع السلاح، لذا تبنت استراتيجية استغلال هذه العقود بوضع شروط لاستثمار 25 ــ 35% من قيمة هذه الاتفاقيات لنقل التقنية، والتأسيس لصناعات عسكرية وإلكترونية متقدمة محليًا. ومن خلال هذه الشراكات الدولية تمكنت من إنشاء وتأسيس شركة للإلكترونيات المتقدمة، وشركة للطائرات، ومصنع لأنظمة الأهداف المتحركة، وشركة لصيانة وتشغيل وتحديث المعدات العسكرية والمدنية، والتأسيس لصناعات الفضاء، وتصنيع الأقمار، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.[36]

كما تتبنى حكومة المملكة العربية السعودية في رؤيتها الجديدة 2030، توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، حيث تم البدء بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدًا من قطع غيار ومدرعات، مع التركيز على ضرورة أن تصل إلى الصناعات المعقدة كصناعة الطيران وبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير فائض الإنتاج إلى دول المنطقة. وحتى تحقق هذا الهدف تخصص السعودية جزءًا كبيرًا من ميزانيتها الحكومية للجانب الدفاعي، فقد خصصت حوالي 191مليار ريال لميزانية 2017، بالإضافة إلى أنها تتبنى استراتيجيات أخرى مثل تضمين شرط نقل المعرفة والتقنية، وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والبحث، ضمن اتفاقيات وصفقات السلاح[37].

وسعيًا لتحقيق أهدافها الصناعية في القطاع العسكري أسست السعودية الشركة السعودية للصناعات العسكرية المعروفة اختصارًا باسم “سامي”، وهي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. أسست في 17/5/2017، وتعد هذه الشركة الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية، وتمثل مكوِّنًا من مكونات رؤية السعودية 2030، كما تعتبر أيضًا منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.[38]

الإمارات العربية المتحدة

تعد الإمارات الغنية بالنفط على غرار جارتيها السعودية وقطر، من بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وتسعى إلى تنويع اقتصادها.[39] وقد ازداد اهتمام الإمارات بتعزيز إمكاناتها العسكرية المحلية لعاملين مهمين:

العامل الأول: تراجع أسعار النفط في العام 2014، والذي أدى إلى تجدُّد الجهود الحكومية لإصلاح الاقتصادات الوطنية وتنويع مصادر الدخل فيها. ومن هنا تم تضمين الاهتمام بهدف التنويع الاقتصادي في “الرؤية الاقتصادية 2030″ لإمارة أبو ظبي.

العامل الثاني: بناء استقلاليتها الاستراتيجية، حيث يُتيح تدعيم قاعدة صناعية دفاعية محلية للدول الصغيرة، مع خفض اعتمادها على السلاح الخارجي، بناء استقلالية استراتيجية.

ومن هنا، ركزت الإمارات جهودها في هذا القطاع، فتمكنت من قطع أشواط مقارنة ببقية بلدان مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتطوير الصناعة الدفاعية المحلية، ففي العقد الأخير، أطلقت أبوظبي إصلاحات عدة لإعادة تنظيم القطاع الدفاعي الإماراتي، وعلى سبيل المثال في العام 2014، دمجت الحكومة ست عشرة شركة صغيرة في إطار شركة الإمارات للصناعات العسكرية “إديك”، وهي الجهة الأكبر في البلاد في مجال تصنيع الأسلحة وتأمين الخدمات ذات الصلة، إلى جانب شركة “إديك”، يؤدّي مجلس التوازن الاقتصادي –المعروف سابقًا بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي– دورًا أساسيًا في تمويل المبادرات الصناعية المحلية. وفي فبراير/ شباط 2021، أعلن المجلس عن إنشاء صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الذي بلغ رأسماله التأسيسي 680 مليون دولار أميركي. وقد لعب مجلس التوازن الاقتصادي دورًا كبيرًا في تطوير القطاع الدفاعي الإماراتي، وحقق إنجازات فيه مثل: إنشاء المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة “أمرُك”[40].

يعد المركز العسكري “أمرك” مشروعًا مشتركًا بين “إديك” و”لوكهيد مارتن” و”سيكورسكي اروسبايس”، وقد ركز مركز “أمرك” في البداية على خدمات الصيانة العسكرية والإصلاح والعمرة، لا سيما تلك المخصصة لسلاح الجو الإماراتي، واستمر تطور وتنوع أداء هذا المركز، ففي بداية عام 2018 تم عرض نسخة مسلّحة جديدة عن مروحية “سيكورسكي يو إيتش-60 بلاك هوك” على المستوى التقني، وعلى الرغم من أن هذه المروحية لا تعد فريدة من نوعها، فإنَّ تمكن المركز من تعديلها وعرضها يشير إلى إمكاناته التقنية، وقدرته في دعم وتوطين الصناعات الدفاعية.[41]

وإلى جانب الدور الذي يقوم به مركز “أمرُك”، يأتي دور شركة أبو ظبي لبناء السفن، والتي أنشئت في العام 1996؛ ليؤكد على رغبة الإمارات في تخصيص جهودها في أنواع محددة من السلاح، حيث اختار سلاح البحرية الإماراتي هذه الشركة لبناء السفن كي تتولى بناء ست سفن حربية من طراز “بينونة”، وقد تولت الشركة الفرنسية “Constructions Mécaniques de Normandie” بناء الأولى، في حين تولت شركة أبو ظبي بناء الخمس الأخريات، كما قامت في السنوات الأخيرة بتصدير سفن لكل من سلطنة عمان والبحرين والكويت، ولا يقتصر طموح الإمارات على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تطمح إلى بناء منصات محلية -من خلال هذه الشركات- لتدخل ساحة المنافسة الإقليمية في أسواق التسلح لتفوز بمناقصات كبرى، تعزز من حضورها وتأثيرها الإقليمي[42].

بالإضافة إلى ذلك، نمت صناعة الإلكترونيات الدفاعية الإماراتية من حيث الإنتاج والتطور نتيجة الشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية مثل “Raytheon”. كما استحوذ قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا على استثمارات كبيرة في شركات أجنبية مثل شركة “PiaggioAerospace” الإيطالية، وشركة “VR-Technology” التابعة لشركة “Helicopter” الروسية، وتمكنت من تصدير منتجاتها إلى روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها؛ لكن شركة “Piaggio” كانت قد شهدت بعض الظروف الصعبة، فقد أطلقت دعوة لمقدمي العطاءات الدوليين في فبراير/ شباط 2020؛ ومع هذا لا تزال تعمل.

كما اشترت وزارة الدفاع في أبوظبي أول طائرة محلية الصنع، وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز “Calidus B-250″، واعتبرت الحرب القائمة في اليمن بمثابة ساحة اختبار للذخائر إماراتية الصنع، والناقلات الشخصية المدرعة، وبحلول 2014-2018، أصبحت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18 بين أكبر مصدر للأسلحة الرئيسية في العالم، متقدمة على أستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وتعد مصر 41٪ والأردن 10٪ واليمن 7.6٪ أكبر ثلاثة متلقين لأسلحتها[43].

*مرجع البيانات:[44]

على الرغم من الإنجازات التي حققتها الإمارات في جانب التصنيع العسكري، فإنها لا تزال محدودة إذا ما قورنت بالأهداف التي تسعى إليها، فالإمارات لا تهدف إلى استبدال الشركات الغربية الكبرى، وإنما تسعى لتطوير مهارات محدّدة، تتيح للشركات المحلية دخول السوق العالمية للسلع المتخصصة، مثل السفن الحربية أو الآليات المدرّعة أو المركبات الجوية غير المأهولة؛ لكنها حتى الآن لم تقطع أشواطًا كافية لتحقيق هذا الهدف، فهي شأنها شأن دول الخليج الأخرى، التي لا زالت تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الغربية التي تسيطر على معظم أسواق السلاح وتصديره لدول الخليج، بموجب التحالفات والاتفاقات الثنائية[45].

قطر والبحرين والكويت وعمان

يأخذ الانفاق العسكري في قطر حيزًا كبيرًا من ميزانيتها؛ لكن استثماراتها المتنوعة في قطاع التصنيع العسكري لم يسهم في توطين الصناعة الدفاعية لديها بالقدر المطلوب، وتشير بعض التقارير إلى صعوبة تقدير الإنفاق العسكري لقطر في السنوات التي تلت عام 2010، وذلك عندما بلغ حجم إنفاقها العسكري 1.9 مليار (بالأسعار الحالية للدولار الأمريكي) أو ما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي؛ لكن في السنوات الأخيرة ظهر ارتفاع في عدد وحجم عقود الأسلحة مع الموردين الأجانب، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري القطري على مدى السنوات الخمس الماضية. وتقدر القيمة الإجمالية للعقود الموقعة في العقد 2001-2010 بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار؛ لكن قيمة العقود الموقعة ما بين عامي 2014 و2018 بلغت على الأقل 50 مليار دولار[46].

وبالنسبة للإنفاق العسكري لعمان بحسب تقرير معهد ستوكهولم بلغ مجموع إنفاقها العسكري السنوي (6.7) مليار دولار، وعلى الرغم من أن السعودية أنفقت أكثر منها بما عادل (57.5) مليار دولار، فإنها جاءت في المركز الأول من حيث الإنفاق العسكري بحسب حصتها من الناتج المحلي، ويشير الشكل التالي إلى هذه الإحصائية[47].

وبالنسبة للبحرين والكويت فتنشطان أكثر في مجال تنظيم معارض المنتجات العسكرية والدفاعية، كما أنهما تلتزمان بتطبيق مبدأ التكامل مع دول الخليج الأخرى، إذ تملك هذه الدول شركات صناعية تقوم بدورها ضمن برامج تكامل مشاريع الدفاع الخاصة بمجلس التعاون الخليجي[48]، وبشكل عام لا توجد معلومات كافية حول قطاع التصنيع العسكري في بقية دول الخليج، ربما لحداثة المجال بشكل عام، وربما لأن كلًا من السعودية والإمارات نشطتا بقوة في هذا القطاع مؤخرًا، وهو ما عزز من انخراطهما في هذا القطاع بشكل أوضح من دول الخليج الأخرى.

المحور الرابع: مستقبل الصناعات العسكرية الخليجية

تنبني مخرجات الواقع على جهود الأمس، وتتحدد ملامح المستقبل بالجهود التي تخطط وتنفذ في الوقت الراهن، ومن هنا يمكن أن نستشف مستقبل الصناعة الدفاعية في دول الخليج، بالنظر في الجهود القائمة في الوقت الحالي، ومما تم استعراضه في المحاور السابقة يتضح أن دول الخليج تدرك أهمية وضرورة أن تمتلك الصناعة الدفاعية؛ لتؤمن نفسها، ولتتمكن من مواجهة التحديات والتقلبات الأمنية والسياسية التي تواجهها على المستوى الإقليمي والدولي.

في هذا المحور سنحاول استعراض أبرز الجهود النوعية التي يمكن أن تسهم في تطوير هذه الصناعة، وماهي أبرز الفرص الداعمة لهذا التوجه، ثم التحديات التي ينبغي أن يتم التركيز عليها لمعالجتها من أجل المضي في تنمية وتطوير هذا القطاع الهام.

أولًا: الفرص الخليجية في مجال التصنيع العسكري

تتمتع دول الخليج بشكل عام و السعودية بشكل خاص بمجموعة من المزايا التي تسهل عليها تحقيق أهدافها المتعلقة بمجال توطين الإنفاق العسكري، وتحقيق سبق في مجال إنتاج وتصنيع السلاح، فمن جهة تتمتع هذه الدول بموقع استراتيجي يؤهلها أن تلعب دورًا رائدًا، إن تمكنت من ضبط مسألة أمنها الداخلي، ومن جهة اقتصادية تتمتع هذه الدول بتوفر موارد مالية وبنى تحتية قادرة على تطوير هذا النوع من الصناعة، كما تتمتع بعض الدول منها -كالسعودية- بوجود الخبرة المحلية في بعض الصناعات العسكرية والمشروعات المقامة، إضافة إلى أنها تتمتع بعلاقة جيدة مع الدول المصنعة للأسلحة.

وتعد دول الخليج بيئة خصبة لازدهار قطاع التصنيع العسكري لعدة أسباب منها:

القدرات الاقتصادية

تتمتع دول الخليج بشكل عام بتوفر مردود اقتصادي يحققه إنتاج النفط -وإن كان بنسب متفاوتة- حيث تتجلى هذه القدرة الاقتصادية في الميزانيات الضخمة التي تُصرف سنويًا على قطاعات مختلفة أبرزها استيراد السلاح. كما يمكن أن تنموا وتزدهر هذه القدرات الاقتصادية إن تم توظيفها بشكل صحيح، وهو ما تسعى إليه دول الخليج من خلال رؤاها العشرية المختلفة، حيث تولي قطاع التصنيع العسكري اهتمامًا كبيرًا نظرًا لمردوداته الاقتصادية المجزية، فمن خلال هذا القطاع تحاول بعض دول الخليج أن تكون رقما صعبا في عالم تصنيع السلاح على غرار السعودية والإمارات، ومنها ما يسعى إلى تحقيق مردود اقتصادي من خلال إقامة المعارض الدولية الخاصة بإنتاج السلاح مثل الكويت والبحرين.

الموقع الاستراتيجي

يشكل الموقع الاستراتيجي لدول الخليج عامل تحد وفرصة في نفس الوقت، فهو من جهة يمثل منطقة حساسة لتجارة النفط، وبالتالي تحرص مختلف الدول على حماية مصالحها بمنع حدوث اضطرابات في هذه المنطقة؛ لكن هذا الموقع يشكل تهديدًا أيضًا لاستقرار هذه الدول بوجود مشاريع مناوئة ومنافسة لها على غرار المشروع الإيراني في المنطقة، ونظرًا لهذه الأهمية تحتاج دول الخليج إلى تأمين نفسها، وهذه الحاجة هي من تشكل بيئة خصبة لإمكانية ازدهار تصنيع وإنتاج السلاح بمختلف أنواعه.

مواكبة التغيرات وتلبية احتياجات الواقع

منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 2011 تدهورت الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، ومثل ذلك فرصة سانحة لتمدد بعض المشاريع الإقليمية الراغبة في تمديد نفوذها على غرار إيران، والتي تعدها بعض دول الخليج بمثابة تهديد وجودي ينبغي الاستعداد له، وفي ظل غياب دور القوى العربية التقليدية كالعراق وسوريا ومصر، وجدت دول الخليج نفسها منخرطة وبشكل أكبر من السابق في الشؤون الإقليمية، هذا الدور الجديد الذي تضطلع به هذه الدول يتطلب منها أن تحقق قدرًا واقعيًا من الاكتفاء الذاتي من السلاح، مع تحقيق قدر من الاستقلالية التي لا تتم دون تعزيز قدراتها الحالية في مجال تصنيع السلاح.

ثانيًا: فوائد تطوير وتنمية الصناعات العسكرية

تطوير وتنمية قطاع الصناعة العسكرية له فوائد عدة تسهم في دفع الدول للانخراط فيه، ولعل أبرز المزايا التي يوفرها هذا القطاع تتمثل بالنقاط التالية:

الاستعداد الأمني

تحقق الصناعات العسكرية الضخمة حالة أمنية مستقرة للدولة المصنعة؛ لتكون مستعدة لأي نوع من الأخطار الداخلية والخارجية على حد سواء، وكلما تمكنت الدولة من امتلاك أسلحة نوعية استطاعت أن تؤمن نفسها أكثر، وكلما استطاعت أن تصنع هذا السلاح النوعي بنفسها فإنها تحقق درجات عالية من الأمنية، إذ لم ترضخ للتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تحرمها من هذا السلاح.

تحقيق الاستقلالية السياسية

تمكن الدولة من تصنيع سلاحها بنفسها يسهم أيضًا في تحقيق استقلالها السياسي، إذ عادة ما تملي الدول القوية التي تورد السلاح شروطها على الدول التي تشتري هذا السلاح، كما أن معظم صفقات هذه الدول تتماشى مع السياسات الخارجية للدول المصدرة، بغض النظر عن مدى توافقها من عدمه مع مصالح وسياسيات الدول المستوردة، فعلى سبيل المثال تم إلغاء العديد من صفقات الأسلحة النوعية -من قبل الولايات المتحدة- الموجهة لدول الخليج، بسبب ارتفاع سقف الانتقادات الحقوقية والإنسانية، كما تم تقييد حصولها على أسلحة نوعية تضاهي قدرات الأسلحة العسكرية الموجودة في الكيان الإسرائيلي، وذلك تماشيًا مع المصالح الغربية في المنطقة العربية.

الإسهام في التنويع الاقتصادي وتحقيق مداخيل ضخمة

يمثل التصنيع العسكري فرصة حقيقية لتحقيق التنويع الاقتصادي، خصوصًا وأن ثمة نماذج عالمية حققت قفزات نوعية اقتصاديًا بدخولها هذا القطاع، ونظرًا لإدراك دول الخليج خطورة الاستمرار في تبني نموذج الاقتصاد الريعي -خصوصًا وأن قطاع النفط مهدد بالنضوب- فقد تبنت في رؤاها العشرية مؤخرًا خططًا اقتصادية، تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال تبني مشاريع إنتاج متنوعة ومنها مشاريع إنتاج السلاح.

التركيز على قطاع تصنيع السلاح يأتي متوافقًا مع حاجتين ترتبطان بواقع دول الخليج، الأولى ترتبط بحاجة هذه الدول إلى التنويع الاقتصادي كما أشير سابقًا، والثاني يرتبط بحاجة هذه الدول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في جانب السلاح، والاستفادة من المبالغ الاقتصادية الضخمة التي تصرف في هذا القطاع سنويًا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ثالثًا: الجهود النوعية وانعكاساتها

ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي تتبنى دول الخليج مبدأ التكامل في مختلف المجالات، غير أنَّ كلًا من السعودية والإمارات ركزتا على قطاع الصناعة الدفاعية بشكل مستقل، وذلك ضمن سعي كل منهما لتحقيق جملة من الأهداف النوعية المتعلقة بهذا القطاع، كتنويع الدخل وفرص العمل المترتبة على تطوير وتنمية هذا القطاع، ومن أجل تحقيق اكتفاء دفاعي وأمني. ومن أبرز الجهود التي قامت بها هاتان الدولتان في هذا الجانب، هو تخصيص مساحة لتنمية هذا القطاع ضمن رؤيتيهما، إذ تطمح السعودية إلى توطين نفقات الدفاع من 2% إلى 50% بحلول 2030، في حين تطمح الإمارات إلى تنمية الصناعات الدفاعية المحلية من 10% إلى 30% بحلول عام 2030 [49].

من جانب آخر انخرطت الدولتان في تنمية هذه الصناعة من خلال تطبيق برنامج “الأوفست”، الذي يقتضي نقل جزء من التقنية التي يتم شراؤها إلى الدولة المشترية، كما تم في السنوات الأخيرة تنظيم الكثير من المعارض الدفاعية الدولية من قبل مختلف دول الخليج، والتي تحرص على جذب مختلف المستثمرين والمصنعين في هذا القطاع، لكن تميزت كلًا من السعودية والإمارات باستعراض أسلحة تم تصنيعها محليًا. فعلى سبيل المثال، نظمت وزارة الدفاع السعودية معرض القوات المسلحة لتنوع المتطلبات والقدرات “أفد 18” في الرياض في فبراير/ شباط ومارس/آذار 2018، ضم هذا المعرض أكثر من 50 شركة دولية، وحضر ندوات وورش عمل كاملة الحضور لعرض الأسلحة السعودية، واستهداف المشاريع التعاونية، وعلى الرغم من أن المملكة اعتادت تنظيم هذه الفعاليات منذ 2010، فإن التقدم النوعي تم في 2016، عندما قدمت الشركات المحلية لأول مرة منتجات تنافسية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 نظمت الإمارات معرض دبي للطيران، والذي اعتبر أحد أكبر المعارض في العالم، إذ تضمن 1288 عارضًا، منها 161 طائرة معروضة – احتلت “إيدج” أكبر جناح لعرض قدرات الشركات التابعة لها، وقد استقطب المعرض أكثر من 84000 مشارك، والمبيعات التي تمت فيه كانت مبيعات نوعية، حيث وصل دفتر الطلبات في موقع المعرض إلى 54.5 مليار دولار. ومن أبرز المنتجات المحلية التي عرضت ناقلات “نمر”، وهي ناقلات مدرعة متعددة الأغراض لجميع التضاريس، تم تطويرها بالاشتراك مع شركة صناعة السيارات الروسية “GAZ”. حيث تُنتج إنتاج المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة توازن الصناعية في أبو ظبي. وقد قُدمت المدرعة “نمر” لأول مرة في عام 2007 ومنذ ذلك الحين طورت الشركة عائلة من السيارات المصفحة خفيفة ومتوسطة الوزن. وقد فازت شركة توازن بعقد لتوريد 1765 سيارة مصفحة للجيش الإماراتي، وفي عام 2012، توصلت إلى اتفاق لإنتاجها في مشروع مشترك في الجزائر لسوق شمال إفريقيا[50].

ويمكن لدول الخليج بشكل عام أن تستفيد من علاقاتها القائمة في تطوير صناعاتها الدفاعية القائمة، ومن أجل بناء صناعة دفاعية كبرى من الصفر، وحتى تتمكن من ذلك فهي تحتاج إلى شراكات متعددة، ويمكنها في هذا السياق أن تعتمد على علاقاتها الاستراتيجية وطويلة الأمد بالشركات الأمريكية. كما أن السعودية والإمارات بشكل خاص قد عمدتا في وقت مبكر إلى الانفتاح على التعاون الدفاعي مع مجموعة واسعة من الشركاء من جميع أنحاء العالم، وبعض الشركاء الغربيين والروس، بالإضافة إلى شركات أخرى، كالشركات الإيطالية والصربية والأوكرانية، والتي على الرغم من افتقادها لرأس المال، فإنها تملك الخبرات الكافية والقادرة على تطوير قطاع الصناعة الدفاعية في دول الخليج[51].

ونظرًا لحالة الشك والمخاوف التي نشأت لدى دول الخليج -خصوصًا السعودية والإمارات- تجاه تقلبات السياسة الأمريكية، اتخذت خطوات في تنويع علاقاتها الأمنية، حيث كشف تقرير CNN مستندًا إلى تقارير استخباراتية نشرت في 2021 أن الرياض تطور صواريخ باليســـتية بمســـاعدة الصيـــن، ويتم تصنيعها في موقع داخل المملكة، وتشير تقارير أخرى إلى أن المملكة اشترت صواريخ باليستية صينية عام 2019. وعلى الرغم من إدراك دول الخليج لمخاوف الولايات المتحدة من تقارب هذه الدول مع الصين، فإنها تواصل هذا التقارب وتعد فرصة للمساومة مع واشنطن لتحقيق بعض المكاسب العسكرية والتقنية، وتشير تقارير إلى أن حجم الصادرات العسكرية الصينية المصدرة إلى المملكة 35 مليون دولار، خلال الفترة 2011-2015، ونمت لتصل إلى 170 مليون دولار خلال الفترة 2016-2020. كما اشترت المملكة العربيـــة الســـعودية العديد من الطائـــرات بدون طيـــار الصينيـــة، مثـــل “4CH ” و “Wing Loong ll” خصوصًا خلال الفترة 2014 إلى مارس/ آذار 2017[52].

رابعًا: التحديات وتأثيراتها المستقبلية

بالنظر إلى الجهود القائمة والنتائج المترتبة عليها في الوقت الحالي، يمكن ملاحظة وجود مجموعة من التحديات، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، عند تقييم جهود بناء وتمتين قطاع الصناعة الدفاعية الحالية في دول الخليج، ومن هذه التحديات:

أهمية الموقع الاستراتيجي وتأثيرات التفاعلات الإقليمية والدولية

تتمتع دول الخليج بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية -كما سبق معنا-، ونظرًا لهذه الأهمية، ارتبط أمن هذه المنطقة بقاعدة الأحلاف، وتم تأطيرها ضمن المعسكر الغربي طيلة العقود السابقة، ونتيجة لهذه التحالفات ارتهنت مسألة القطاع الأمني والدفاعي لهذه الدول بسياسة الولايات المتحدة والدول الغربية، والتي وفقًا لأهدافها الاستراتيجية من المحال أن تتيح لهذه الدول أن تمتلك أسلحة نوعية قد تهدد الكيان الصهيوني، وبالتالي فإنها تستخدم اتفاقياتها لتعيق أي خطوة تسهم في تطوير هذا القطاع، إما بمنع انتقال هذه التقنيات لهذه الدول، أو بالمعارضة الصريحة في حال أرادت هذه الدول امتلاك أسلحة نوعية من قبل أطراف لا تنتمي للمعسكر الغربي.

حداثة مجال التصنيع في دول الخليج

على الرغم من تنبه بعض دول الخليج -على غرار السعودية- لأهمية هذا القطاع، فإنها لم تدخل قطاع التصنيع إلا في وقت حديث نسبيًا مقارنة بالدول المصنعة، ومن هنا تواجه الصناعة الدفاعية في دول الخليج تحدي مركب، يتمثل بحاجة هذه الدول إلى تكوين البنية التحتية القادرة على إنشاء صناعة دفاعية كبرى، والحاجة إلى الزمن الكافي الذي يسهم في ترسيخ الجهود القائمة في هذا القطاع، بحيث تتمكن هذه الدول -على غرار دول أخرى أنشأت صناعتها الدفاعية من الصفر- من تأسيس تجربتها وتطويرها بالتعلم من أخطائها وبتطوير مكامن القوة فيها.

إشكالية التخطيط والتنفيذ

سارعت بعض دول الخليج إلى تلافي الفجوة الزمنية والإمكانية التي تفصل بينها وبين الدول الرائدة في مجال الصناعة الدفاعية، وذلك بربط تنمية هذا القطاع بالخطط الوطنية العشرية، غير أن بعض هذه الدول -على غرار السعودية- بالغت بعض الشيء في سقف الطموحات المرجوة من تنمية هذا القطاع، فعلى سبيل المثال تضمنت رؤية السعودية 2030 هدف توطين نفقات الدفاع من 2٪ إلى 50٪ في 12 عامًا؛ لكن وكما تشير بعض تصريحات المحللين إلى أن مثل هذا السقف المرتفع لا يتوافق إلى حد ما مع الواقع، ففي تصريح لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “لوكهيد مارتن” وهو “ريك إدواردز” قال: “ندعم أهداف رؤية 2030 بالكامل؛ لكنك لن تنتقل من 2% إلى 50% في غضون بضع سنوات”[53].

غياب البنية التحتية

ترتبط هذه النقطة بإشكالية حداثة هذه الصناعة في دول الخليج، فعلى الرغم من وجود عائدات ضخمة وفرها الاقتصاد الريعي في دول الخليج على مدار العقود المنصرمة، فإن هذه الدول لم تستفد من هذه العوائد في صناعة تنمية مستدامة بشكل عام، كما أنها بقيت معتمدة بشكل كلي على استراتيجية الأحلاف، والاعتماد على الخارج، واستيراد السلاح بشكل مباشر من قبل الشركات المصنعة، خصوصًا تلك التي تعمل ضمن إطار المعسكر الغربي. ولم تتنبه هذه الدول إلى حجم الفجوة التي تفصل بينها وبين هذه الدول، والخطر الذي يتربص بها إلا بعد أن تم إلغاء صفقات كانت قد وقعت مسبقًا، بسبب تغير الاتجاهات في السياسة الداخلية للولايات المتحدة والدول الغربية المصدرة للسلاح.

صعوبة توطين التكنولوجيا

تعد إشكالية توطين التكنولوجيا من أكبر الإشكاليات التي تواجهها دول الخليج في الوقت الحالي؛ نظرًا لأنها تتطلب توفر بنية تحتية وأدوات تقنية، تمثل ساحة تنافس بين القوى الدولية والإقليمية، ومن خلال النظر في الجهود الخليجية القائمة -خصوصًا في كل من السعودية والإمارات- الرامية إلى توفير سيولة من أجل توطين تكنولوجيا الصناعة وتوفير الخبرات، يعد توطين التكنولوجيا من العوامل الداعمة لإقامة المشاريع الصناعية[54].

نقص الإمكانيات والخبرات الفنية

الصناعة العسكرية تتطلب توفر قدرات بشرية تشغل قطاعي التكنولوجيا والتقنية، وبالنظر إلى الواقع الحالي، فإن دول الخليج جميعها تعاني من ضعف شديد في هذا المجال، والحل يكمن في إقامة مراكز الأبحاث والتطوير، وتبادل الخبرات بين دول المجلس، والاستفادة من العلاقات الجيدة مع الدول الصناعية، والتعرف على الميزات المتوفرة في كافة دول المجلس التي تدعم التوجه نحو الصناعة العسكرية.

وجود اتفاقيات وبرامج معيقة

حتى وإن سعت دول الخليج إلى تنويع خياراتها بالتعامل مع أكثر من طرف دولي وأكثر من شركة رائدة، فإنها تصطدم ببعض الالتزامات التي تفرضها ظروف الواقع، فعلى سبيل المثال برنامج المساعدات الأمريكية لبعض الدول العربية يعيق هذه الدول من تنويع شراكاتها، إذ يجبر هذا القانون الدولَ العربية التي تتلقى مساعدات أمريكية من عدم شراء أسلحة ومعدات غير أمريكية[55].

وبالمقارنة بين الفرص المتاحة والتحديات القائمة التي تواجه دول الخليج، وتحول بينها وبين تنمية قدراتها الدفاعية، نرى أن الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي والقدرات الاقتصادية لهذه الدول، كفيل بأن يمكنها في مجال تعزيز القدرات الدفاعية لتحقق الاكتفاء الذاتي والأمني أولًا، ولتدخل قطاع التنافس الدولي في مجال الصناعات العسكرية في مرحلة لاحقة.

وقد يبدو النشاط المتنامي لبعض هذه الدول في مجال صناعات العسكرية، أشبه بردة فعل تجاه التقلبات التي صبغت السياسة الأمريكية في المنطقة في السنوات الأخيرة؛ لكن التغيرات السياسية الكبيرة التي فرضتها مجريات الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تدفع الدول الخليجية غير المنخرطة بقوة في هذا القطاع، أن تنخرط فيه بشكل فاعل على غرار السعودية والإمارات، ويبقى التحدي الحقيقي أمام هذه الدول في كيفية ترتيب أولوياتها، والموازنة بين احتياجاتها الحقيقية وعلاقاتها الاستراتيجية من جهة، وبين قدرتها على الاستفادة من التغيرات الإقليمية والدولية في تعزيز قدراتها الدافعية وتنويعها في علاقتها الاستراتيجية من جهة أخرى.

خاتمة وتوصيات

ناقشت الورقة الأهمية الجيوسياسية لدول الخليج على المستوى الدولي، وكيف شكلت هذه الأهمية بيئة خصبة؛ لاستيراد الأسلحة، ولعقد الأحلاف، وتوقيع اتفاقيات الدفاع المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. كما ركزت على أهمية تنمية وتطوير هذا القطاع؛ نظرًا لتأثيراته المختلفة على الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، إذ ترتبط سياسات دول الخليج بسياسات الجهات الحليفة الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتنمية قطاع التصنيع العسكري من شأنه أن يسهم في استقلالية هذه الدول عن الدور الخارجي سياسيًا وأمنيًا، كما أنَّ من شأنه أن يسهم في تنمية القطاع الاقتصادي نظرًا للنفقات العالية التي تستنزفها عملية استيراد الأسلحة.

تنمية وتطوير قطاع الصناعة الدفاعية من شأنه أن يسهم في إنجاز الرؤى الوطنية لدول الخليج، بتحقيق هدف التنويع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، والتمكن من جذب سيولة مالية ضخمة في حال تمكنت هذه الصناعة من الوصول إلى مستوى التنافسية العالمية، وحتى تتمكن دول الخليج من تحقيق ذلك يمكن النظر في التوصيات التالية:

أولًا: الجهود القائمة حاليًا في مجال تنمية وتطوير قطاع الصناعة الدفاعية تحتاج لإعادة ضبط منهجي، وذلك بإدخال هذا الهدف في مختلف المجالات التي تتضمنها الرؤية، بحيث لا يقتصر على إنتاج أسلحة نوعية قادرة على الوصول للأسواق العالمية وحسب، بل بإنتاج أفراد قادرين على صناعة وصيانة هذه الأسلحة وتطويرها، والوصول إلى شركات عالمية من أجل الاستفادة من خبراتها وقدراتها.

ثانيًا: توطين الصناعات الدفاعية مهم وضرورة؛ ولكنه يحتاج للمزيد من التركيز والابتكار، فعلى سبيل المثال هناك تطبيق برنامج (الأوفست) الذي يقتضي نقل نسبة معينة من السلاح -الذي يتم استيراده- إلى البلد المشتري؛ لكن هذا لا يكفي؛ كونه ينقل جزءًا من التقنية، والحاجة تقتضي نقل التقنية كلها، وفقًا لتوافقات مع هذه الشركات المصنعة. كما لا ينبغي الاكتفاء بنقل هذه التقنيات فقط بل ينبغي أن يتم البناء عليها.

ثالثًا: ضرورة التنويع في الشراكات الدفاعية، إذ لا تزال السياسات الدفاعية لدول الخليج مرتبطة بمصالح حلفائها في المنطقة؛ لكن إلغاء الصفقات التي تمت مؤخرًا من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مؤشر كاف لهذه الدول لينبهها إلى ضرورة التنويع في الأحلاف، بحيث لا تصبح مسألة أمنها واستقرارها مرتبطة بالظروف السياسية للدول الأخرى ذات المصلحة مع دول الخليج.

رابعًا: ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استفادت من التغيرات الإقليمية والدولية، وبدأت صناعتها الدفاعية إما عن طريق الاستفادة من الخلافات القائمة بين الدول الكبرى قديمًا، أو من خلال إنشائها لصناعتها الدفاعية من الصفر، فعلى سبيل المثال تمكنت تركيا من تمتين صناعاتها الدفاعية منذ وقت مبكر، بل وتمكنت من الدخول في السوق العالمية لطائرات “الدرون”، وهو نموذج يمكن لمختلف دول الخليج أن تحاكيه أو تستفيد من بعض مكامن القوة فيه.

اضف تعليق