في أول رحلة خارجية له منذ انتخابه رئيساً، سعى بايدن، إلى وضع ملامح ما تعتقده واشنطن، بأنه قواعد يمكن الاستناد إليها لإعادة ترميم النظام العالمي.. رسم خطوطاً حمراء لا يتعين على بوتين تخطيها، وأعاد تنظيم العلاقة على ضفتي الأطلسي، ووضع الديمقراطيات في مواجهة مع الصين، بوصفها أكبر الدكتاتوريات...

سيمضي وقت طويل، قبل أن يستقر اللاعبون الكبار على إجابة "مشتركة" على سؤال قديم لهنري كيسنجر، حول طبيعة وقواعد النظام العالمي الجديد، الذي سيرث نظامي "القطبين" الذي ميّز حقبة الحرب الباردة، ونظام "القطب الواحد" الذي أعقبها... العالم اليوم، ما زال يمر في مخاض عسير، قبل أن يهتدي إلى قواعد جديدة لتنظيم العلاقات الدولية، فلا "القديم" قابل بمغادرة المسرح، ولا "الجديد" قادر على فرض أسسه وقواعده.

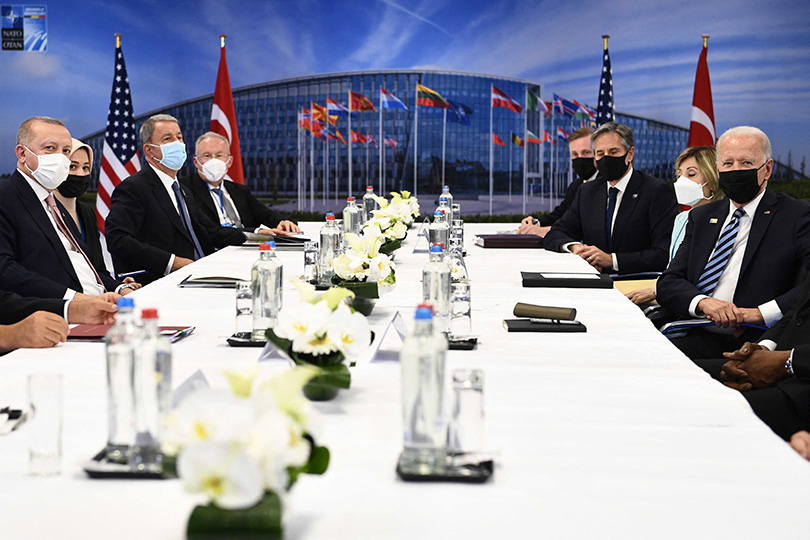

في أول رحلة خارجية له منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، سعى جو بايدن، إلى وضع ملامح ما تعتقده واشنطن، بأنه قواعد يمكن الاستناد إليها لإعادة ترميم النظام العالمي... رسم خطوطاً حمراء لا يتعين على فلاديمير بوتين تخطيها، وأعاد تنظيم العلاقة على ضفتي الأطلسي، ووضع "الديمقراطيات" في مواجهة مع الصين، بوصفها أكبر الدكتاتوريات في العالم، وضخ مزيداً من الدماء في عروق "الناتو" التي كادت "تتيبس"، وفعّل قاعدة "التعددية" مع الشركاء، ودائماً تحت شعار "عودة أميركا"، في تعبير ضمني وصريح، عن تصفية الحساب، مع عهد ترامب الذي تميّز بـ"الانكفائية" والأحادية"، المموهتين بشعار: لنجعل أميركا عظيمة ثانية.

أربع قمم في أسبوع واحد، ثلاث منها جمعت الولايات المتحدة بأوروبا وبريطانيا وكندا واليابان، ويمكن القول إنها خُصصت جميعها، لاستعادة زمام المبادرة، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، في مواجهة "عودة روسيا" القوية إلى المسرح الدولي، وصعود الصين كثاني أكبر منافس للولايات المتحدة، في السيطرة على الاقتصادات الدولية... أما الرابعة، والأخيرة، فكانت مصممة لاستطلاع فرص "احتواء" الدب الروسي، ومحاولة إبعاده عن التنين الصيني لتفادي واحدٍ من أكبر "كوابيس" الغرب: تحالف استراتيجي بين الاقتدارين، العسكري الروسي والاقتصادي الصيني.

لكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ولكن بصورة مقلوبة هذه المرة، وبالعودة ثانية إلى هنري كيسنجر، الرجل تنبه مبكراً لخطورة قيام تحالف من هذا النوع، فعمد إلى إبعاد الصين عن روسيا في سبعينات القرن الفائت، لإضعاف النفوذ العالمي للاتحاد السوفياتي في حقبة الحرب الباردة، وصعود حركات التحرر الوطني وتصفية الاستعمار في العالم الثالث، فيما يعمل خلفاؤه اليوم، على إبعاد روسيا عن الصين، حيث تبدو الأخيرة مرشحة لاحتلال المرتبة الأولى على لائحة أكبر الاقتصاديات العالمية، فيما تعظّم مبادرتها المعروفة باسم "الطريق والحزام" فرص نجاحها في غزو القارتين الآسيوية والأفريقية خصوصاً.

أياً يكن من أمر، فإنه من السابق لأوانه، الجزم بما إذا كان بايدن سينجح في مسعاه أم لا، ذلك أن دوران عجلة الاقتصاد العالمي التي لا تتوقف، وهي تنبئ بميلاد "قرن آسيوي" بامتياز، وأن الزمن الذي كانت فيه دولة واحدة أو دولتان، تتحكمان بتقرير مصائر البشرية واتجاهات تطور النظام والعلاقات الدولية، قد ولّى، ولا يبدو أن التاريخ بصدد الاستدارة للوراء، أقله كما تشير لذلك معظم المؤشرات والتقديرات.

لقد نجح بايدن في ترميم جسور الثقة المنهارة بين أطراف "المعسكر الغربي"، وترك جرعة تفاؤل خلفه، بإمكانية العودة إلى صيغة من صيغ التضامن الغربي، التي تجد واشنطن نفسها بأمس الحاجة إليها لمواجهة "مهددات أمنها القومي" التي تتصدرها الصين وروسيا، فيما ترى أوروبا فيها "طوق نجاة" لمواجهة المهددات التي تأتيها من جوارها الشرقي والجنوبي والشمالي.

بيد أن مسعاه لرسم خطوط حمراء أمام بوتين لم يحقق نجاحاً مماثلاً، وسعيه لـ “احتواء" روسيا، أو فصلها عن الصين، ما زال في دائرة الاحتمالات المُستبعدة... لكن ذلك لا يمنع من القول أن قمة جنيف الأولى بين الرئيسين، ربما تكون نجحت في وقف الانهيار، وتفادي انزلاق العلاقة بين الدولتين إلى قعر الهاوية، بل وربما يمكن القول إن القمة نجحت في شق طريق لحوارات ومفاوضات شاقة لاحقة، لبحث الخلافات الكبرى بينهما، وفي صدارتها الاستقرار الاستراتيجي، الأمن السيبراني، أوكرانيا، حقوق الانسان، مخاوف روسيا من اقتراب "الناتو" من حدودها، ونشر صواريخه على مقربة منها، إلى جانب مروحة واسعة من الأزمات الدولية المفتوحة، وذلكم تطور إيجابي بحد ذاته.

ماذا عن الشرق الأوسط؟

لم تحظ قضايا الشرق الأوسط المشتعلة، باهتمام الزعيمين في جنيف، ولا نبالغ إن قلنا بأن قضية المعارض الروسي ألكسي نفالني، قد حظيت بمساحة أكبر مما حظيت به أي من قضايا المنطقة في نقاشات الزعيمين، لكن ذلك لم يمنعهما من "التأشير" إلى ساحات يمكن أن تكون لبلديهما مصالح مشتركة فيها، تملي عليهما التعاون...في هذا السياق، كانت الإشارة لأفغانستان وإيران وسوريا، لافتة للغاية.

من مصلحة واشنطن أن تُتم انسحابها بأمان من هذه البلاد، بعد عقدين من الاحتلال العسكري المباشر والمكلف، ومن مصلحة روسيا، ألا تعود أفغانستان ثانية، "ملاذاً آمناً" للحركات الجهادية والإرهابية... ملء الفراغ الأميركي-الأطلسي في أفغانستان، يتطلب عملية سياسية جادة وذات مغزى، وترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، تقلق واشنطن، وتقلق روسيا كذلك، ذلك أن كرة النار التي كانت تكتوي بها القوات الأميركية في أفغانستان قد تتدرج إلى عقر البيت الروسي.

ومن مصلحة إدارة بايدن، أن تنتهي مقاربة "أقصى الديبلوماسية" مع إيران إلى إحياء اتفاق فيينا... ولروسيا مصلحة في إتمام اتفاق هي طرفٌ فيه، بخلاف ما يقال عن أن استمرار التأزم بين الولايات المتحدة وإيران، يصب في المصلحة الروسية، ذلك أن بديل العودة للاتفاق، الذهاب إلى خيارات مكلفة، عسكرية وأمنية واقتصادية، وهو أمرٌ تخشاه موسكو، وتخشى من انعكاساته على نفوذها المُستعاد على الشواطئ الشرقية للمتوسط، بل وقد تمتد تداعياته إلى حدودها غير البعيدة عن ساحة الاشتباك، وسيكون لها مساس بعلاقاتها مع إسرائيل وأطراف عربية وإقليمية عديدة.

أما في سوريا، فثمة تباين واسع بين نظرة البلدين لأهمية هذه الساحة في حساباتهما الإقليمية والدولية، ففي الوقت الذي سبق فيه لدونالد ترامب، أن وصفها بأرض الرمال والدماء، فإن إدارة بايدن، لم تبلور بعد، رؤية شاملة لسوريا... وهي تقارب ملفات الأزمة بـ"نظام القطعة"، تارة من منظور "المساعدات الإنسانية" وأخرى من منظور "محاربة الإرهاب"، وثالثة من بوابة "رعاية أكرادها" المحشورين بين مطرقة النظام وحلفائه وسندان أردوغان وأدواته، لكن لا يبدو للمراقبين، أن ثمة رؤية أمريكية شاملة لسوريا، وسط ترجيح بأن واشنطن لا تمانع "تلزيم" سوريا لبوتين، نظير ضمانات خاصة من نوع: دفع العملية السياسية والدستورية، تنتهي إلى دفع بشار الأسد لتقديم تنازلات وقبول مشاركة السلطة، وتأمين "الكيان الكردي" في إطار دولة سورية واحدة.

موسكو التي تعتقد أنها نجحت في استنقاذ الأسد، وربما تكون ربحت المعركة العسكرية على ثلاثة أرباع الأرض السورية، تدرك أنه سيصعب عليها مواجهة المعركة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وتحمّل أعباء إعادة الإعمار وتأهيل ملايين النازحين واللاجئين، الأمر الذي سيُبقي مكاسبها في سوريا، عرضة للاهتزاز تحت ضغط هذه الأعباء... لروسيا مصلحة، في بناء تفاهمات مع إدارة بايدن حول سوريا، لتفادي السيناريو الأسوأ في سوريا، لكن السؤال الذي سيطرح بقوة على مائدة أي حوار أميركي – روسي: ما مدى استعداد روسيا للضغط باتجاه تحقيق تسويات ومقايضات في سوريا... أما الاختبار الأول لفرص خلق مثل هذه التفاهمات، فسيكون الشهر المقبل، عندما سيبحث مجلس الأمن مسألة المعابر الحدودية بين شمال غرب سوريا وتركيا، والتي تستخدم لتمرير المساعدات الإنسانية لثلاثة ملايين سوري يعيشون في تلك المنطقة.

في المقابل، لا يكف الكرملين عن إطلاق "إشارات حسن النيّة" تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل من سوريا، فهو سمح لطائرات الأخيرة، باستمرار استباحة الأجواء السورية طوال أزيد من خمسة أعوام، وهو يعمل على إطلاق "عملية سلام" بين سوريا وإسرائيل، مقصودة لذاتها، وبصرف النظر عن نتائجها، ذلك أن انخراط الأسد في مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، سيسهل مهمة موسكو في إعادة "تعويمه" و"تأهيله" للعودة للمجتمع الدولي، ورفع أو تخفيف نظام العقوبات الصارم المفروض على دمشق، وتلكم أولوية أولى لموسكو ودمشق، سواء بسواء.

وستكون المفاوضات السورية – الإسرائيلية، المطلوبة لذاتها كما أوضحنا، وبصرف النظر عن نتائجها النهائية، بوابة موسكو للعودة إلى عملية سلام الشرق الأوسط، بوصفها راعياً وضامناً لأحد أطرافها، سيما وانها تجد صعوبة في القيام بدور مؤثر على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي، في ظل إصرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على ترك هذا الملف حكراً على واشنطن وحدها، وانصياع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، للرغبة الإسرائيلية.

ليبيا أيضاً ستكون ساحة من الساحات التي يمكن أن تنشأ على أرضها فرص تعاون روسي-أمريكي، سيما بعد أن تحولت موسكو إلى "لاعب" على هذه الساحة، داعمة لفريق من أفرقائها، فيما واشنطن، ترغب في إنجاز حل سياسي للأزمة، يكفل لحليفاتها الأوروبيات، التحرر من كوابيس الهجرة غير الشرعية، ويكفل لها ولهن، فرصة منع ليبيا من التحول إلى ملاذ للإرهاب الذي يهدد أوروبا وأفريقيا.

بخلاف هذه الساحات، لا يبدو أن ثمة فرصاً كبرى لتعاون روسي – أمريكي ذي مغزى، سيما وأن نفوذ روسيا في المنطقة، يكاد ينحصر في سوريا وبدرجة أقل في ليبيا، أما في بقية أزمات الإقليم: فلسطين، اليمن، العراق وحوض النيل، فثمة حدود ضيقة لما يمكن لروسيا أن تقوم به من أدوار، أو تعرضه على موائد الحوار مع واشنطن.

ماذا عن الصين؟

تستمد الصين نفوذها في الإقليم، من نجاحها في "التسلل" إلى دوله، من بوابة الاقتصاد والاستثمار، وعبر دبلوماسية "اللقاحات والمساعدات"، ويمكن الجزم، بأن بكين لا تتمتع بأي تأثير سياسي أو حضور عسكري جدي يذكر في أيٍ من دول الأزمات المفتوحة في المنطقة.

لكن ذلك، لم يمنع بايدن وقادة الغرب، من التفكير بمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في الإقليم بأدواته، وقد حظيت قضية الاستثمار في البنى التحتية في دول المنطقة، وهو الملعب المفضل للصين، بقدر من الاهتمام في اجتماعات بروكسيل، كما أن "دبلوماسية اللقاحات" ومحاربة الأوبئة، كانت حاضرة بقوة كذلك.

وإذ تدرك دول الغرب الصناعي، أن فرصها في الفوز بـ"المباراة الاقتصادية" على ملعب العالم الثالث مع الصين، تبدو محدودة، في ظل فجوة الموارد والمصادر والاقتدار المالي، فإنها لن تتوانى عن استخدام وسائل الترهيب إلى جانب أدوات الترغيب، لمنع دول المنطقة من الذهاب بعيداً في علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الصين.

ولا شك، أن واشنطن وعواصم الغرب، تراقب عن كثب التطور المضطرد في علاقات دول حليفة لها مع بكين، فإسرائيل، الابن المدلل للولايات المتحدة، تتمتع بشبكة علاقات وثيقة معها، دفعت الوزير مايك بومبيو، لتخصيص أول زيارة له لتل أبيب، في ظل جائحة كورونا، لنصح قادتها "اقرأ الضغط" عليهم لتقليص تبادلاتهم مع الصين... ولا شك أن واشنطن وعواصم الغرب، تراقب بقلق تطور العلاقات الصينية السعودية، وحديث ولي عهد الرياض، عن تراجع مكانة الولايات المتحدة في الاقتصادات العالمية، من نصف هذه الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية إلى خُمسها اليوم، وإشاراته المتكررة لوجود أقطاب دولية جديدة، تجعل بلاده قادرة على تنويع علاقاتها الدولية، وتفادي وضع جميع أوراقها في سلة واحدة.

ستواصل واشنطن، وبالأخص بعد قمم بروكسيل، سياساتها القائمة على "شيطنة" الصين، و"تخويف" حلفائها من التقرب منها، وهي إذ تعاملت مع صفقة صواريخ "إس 400" الروسية مع تركيا، بوصفها سبباً لصداع مستدام في العلاقة بين أنقرة وواشنطن، فهي ستنظر إلى كل من يتعامل مع التكنولوجيا الصينية، في الاتصالات كما في البنى التحتية والأسلحة، بالعين ذاتها... حتى وإن أدت هذه السياسة إلى الضرب عرض الحائط، بقواعد نظرية السوق والمنافسة والتجارة الحرة، والتي ستحل مكانها على ما يبدو، "قيم الحرية والديمقراطية" كعامل مقرر لشكل ومحتوى علاقات الولايات المتحدة (والغرب عموماً) مع العملاق الصيني في السنوات القادمة.

اضف تعليق