صاحب القيم المقدسة لا يستشعر الخسارة في جيبه اذا أسهم في تكفّل طالب يتيم، او رفع تكاليف المعيشة عن أرملة مع اطفالها الايتام لمعرفته بالثواب الجزيل المذخور له يوم القيامة، وفي نفس الوقت فان هذه المعرفة المتميزة تكشف له العواقب الوخيمة للمعصية في حال انتهاك الحرمات وحقوق الآخرين...

ثمة قاعدة في الحياة تقول: أن الوسيلة لها علاقة عضوية بالنتيجة، فمن يركب سيارة آمنة وسريعة سيصل الى مقصده أسرع وآمن من غيره، ومن ينتهج الودّ واللين في تربية أولاده، وفي تعامله مع زوجته، لاشك انه يجني نتائج إيجابية –على الأغلب-، ودائماً قيل: "من يرزع الحنظل لا يحصد سواه".

وفي حياتنا اليومية يسير الجميع على خطين متوازيين؛ لقمة العيش، والنتائج الإيجابية لأعمالهم، فالخط الأول يعني بالحاجات اليومية، بينما الخط الثاني يعني بالحاجات البعيدة المدى، مثل؛ العلم، والمال، والتربية، والأخلاق، إنما المائز بين الافراد في طريقة الوصول وتحقيق هذه الأهداف السامية، فالبعض يصل سريعاً، والآخر متأخراً، وربما البعض يصل لكن بعد بذل جهود مضنية وتكاليف باهضة يدفعها هو والمحيطين به قهراً، وإن لم يكونوا معنيين بالأمر.

القداسة المعرفية

لهذا السبب تكتسب الخلفية المعرفية أهمية بالغة لتوفير الرؤية المتكاملة قبل اختيار الأساليب والطرق لتكون النتائج مضمونة وفق المُراد، فعندما ندين مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، فهذا يدعونا لمعرفة الوسيلة الصالحة حصراً لتحملنا الى ما نريد، وإلا فان الرؤية الضبابية ربما تجعلنا على محمل غير صالح يأخذنا الى متاهات ومجاهيل نتفاجأ بها في النهايات حيث ولات حين مندم.

هنا نستذكر شطراً من سيرة أمير المؤمنين، عليه السلام، في فترة حكمه لنرى التجسيد الرائع لقداسة المعرفة التي تجاهلها أصحابه، بينما التزم بها أعدائه، فهو بيّن لأفراد جيشه، وللأمة جمعاء، أن معاوية يتبع منهج "الغاية تبرر الوسيلة"، في نفس الوقت بين الوسيلة الصالحة التي يتبناها هو، ومن شأنها ان تحقق النصر المؤزر لهم على البغي والانحراف والظلم، وتحقق لهم السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فعندما لا تكون لكلمة الإمام الصادحة: إن الذي امامكم قرآن صامت وأنا القرآن الناطق –مضمون الحديث- أي احترام، فكيف لهم تبنيه بالأساس، بينما نلاحظ جيش معاوية "مجتمعين على باطلهم".

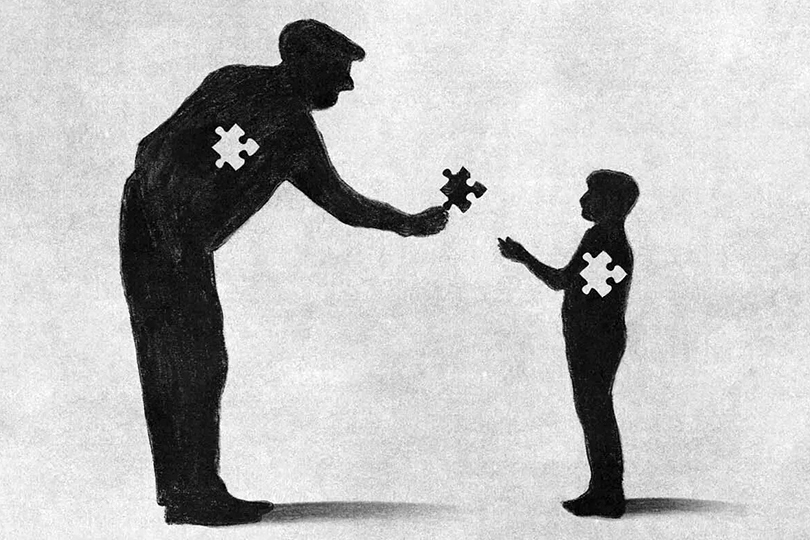

هذا النوع من المعرفة تكشف لنا قاعدة تعصمنا من مبدأ المنفعة، وتحفز الانسان على العطاء الدائم في وسطه الاجتماعي ، فـ"كل الشعوب لها قيم، ولكنها تفتقر للدافع القوي، لذا فان الانسان يفكر ماذا سيكسب اذا فعل هذه القيمة؟ وبما سيتضرر لو خالفها"، (محاضرات ثقافية- آية الله السيد جعفر الشيرازي)، بينما صاحب القيم المقدسة لا يستشعر الخسارة في جيبه اذا أسهم في تكفّل طالب يتيم، او رفع تكاليف المعيشة عن أرملة مع اطفالها الايتام لمعرفته بالثواب الجزيل المذخور له يوم القيامة، وفي نفس الوقت فان هذه المعرفة المتميزة تكشف له العواقب الوخيمة للمعصية في حال انتهاك الحرمات وحقوق الآخرين، "فالقيمة حينما تكتسب هذا الجانب من القداسة تكون حافزاً للإنسان، وعليه أن يحولها الى سلوك عملي في حياته".

المعيار للقيم أم للذّات؟

هو سؤال قديم –جديد، ويحتاج الاجابة عنه للتطرق الى نظريات تحدثت عن محورية الانسان في مقابل المنهج الديني الذي يجعل القيم فناراً له في حياته يسترشد بها، تقيه الضياع والهلاك، وللبرهنة العقلية على رجحان المنهج الديني يكفي النظر لما آلت اليه أعمال الانسان وطرائق تفكيره في التاريخ المعاصر، وكيف أنه خسر الكثير قبل أن يحقق طموحاته وآماله بالعيش في أمان ورفاهية وحرية بسبب إيمانه بالنظرية المغرية التي تجعله هو الأول وهو الآخر في الحياة، وأن بامكانه صناعة القيم والقواعد التي تناسبه كفرد، كما بإمكان الفرد الآخر، والأفراد في هذا الشعب أو ذاك، اختيار ما يرونه مناسباً لأنفسهم.

بينما اذا لاحظنا القيم الأخلاقية نجدها مثل السفينة الآمنة لجميع ركابها؛ الفقير، والغني، والعالم، والجاهل، والكبير، والصغير، والمرأة والرجل، توفر للجميع قواعد السلوك الحسن المحاكية للصفات الإلهية مثل؛ العفو، والرحمة، والإحسان، والصبر، والصدق، وهي صفات تتناغم مع الفطرة التي فطر الله –تعالى- الانسان عليها، فلا مخلوق لا يستحسن هذه الصفات وإن كان من المنكرين لوجود الله –تعالى-، فهي مطلب إنساني بالدرجة الاولى، وهذا يفسر دخول الناس في دين الله أفواجاً دون قتال في العهود الاسلامية الاولى عندما انتشرت راية الاسلام في مشارق الأرض ومغاربها، مع وجود بعض الاعمال الاجرامية التي مارسها دعاة "الخلافة" ضد بعض الشعوب في العالم، وإجبارهم على اعتناق الاسلام قهراً.

وتبقى الأخلاق طريقاً آمناً وسهلاً لتحقيق الأمنيات والأهداف في الحياة رغم عدم انصافها من البعض و وسمها بالسذاجة، لاسيما اذا كانت المسيرة نحو طلب العلم، او المال، او الحكم، فلابد –في نظر هذا البعض- من التحلّي بالذكاء والتوثّب وانتهاز الفرص حتى وأن تطلب الأمر، مسايرة الظالم، والمصالح الاجنبية، وانتهاك المقدسات وحقوق الناس.

إن لغة التاريخ، والشعور الانساني العام يُثني على اصحاب المنجزات التي لم تأت عبر الخيانة، والكذب، والفساد، رغم أن هؤلاء لم يعيشوا الرفاهية والوجاهة، والتكريم، بل تعرضوا لمختلف اشكال الضغوط المادية والمعنوية في حياتهم، وتعرضوا للمحاربة والتسقيط، بل حتى تعرضوا للموت الكريم في سبيل تحقيق اهدافهم السامية.

اضف تعليق