إقراضهم ما يكفيهم لاستصلاح أراضيهم، ولكن بدون فوائد وأرباح، كما هو مقرر في الشريعة، من مسؤولية الحكومة إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتكشف لنا سيرة الإمام علي في حكومته عن الكثير من الجوانب، وتدلّ على أن السياسة المالية الإسلامية توسعية بزيادة الإنفاق، سواء على مشاريع البنية التحتية...

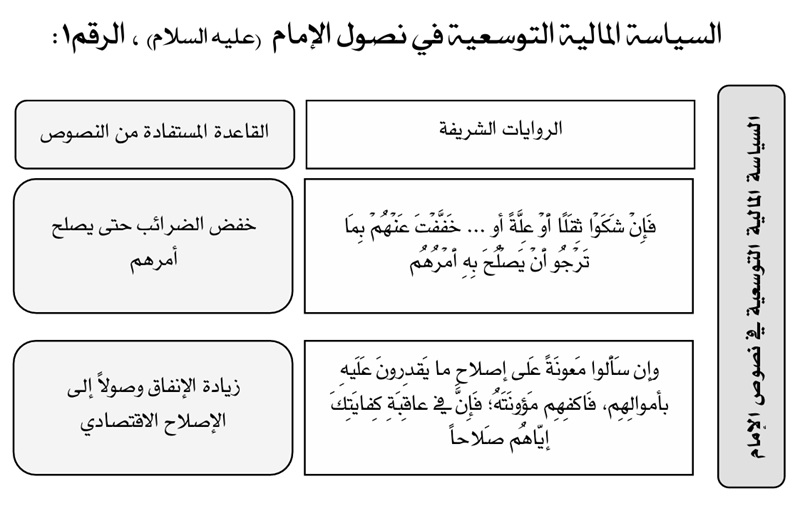

الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر واليه على مصر، يشير صراحة إلى الأركان الأربعة التي أشّر عليها ـ فيما بعد ـ مينارد كينز، ويزيد عليها ركنين آخرين، وقد أشرنا الى الركن الاول وكان عن (خفض الضرائب حتى يصلح أمرهم)، وفيما يلي الركن الثاني:

الركن الثاني: زيادة الإنفاق وصولاً إلى الإصلاح الاقتصادي

وعن زيادة الإنفاق، سواء على البنية التحتية أم على غيرها، نجد النصوص التالية:

النصوص العلوية في السياسة المالية التوسعية

1 ـ قوله (عليه السلام): (وإن سَأَلوا مَعونَةً عَلى إصلاحِ ما يَقدِرونَ عَلَيهِ(1) بأموالِهِم، فَاكفِهِم مَؤونَتَهُ؛ فَإِنَّ في عاقِبَةِ كِفايَتِكَ إيّاهُم صَلاحاً، إِنْ شَاءَ الله)(2)، وهي عبارة وافية بالمرام مشتملة على أمهات المهام، وذلك لكونها شاملة بعمومها أو إطلاقها العناوين التالية:

الأول: تقديم المساعدات المجانية التي تتكفل بإصلاح أو تطوير النظام الزراعي(3).

الثاني: توفير المعدّات والآلات والأجهزة التي يحتاجونها، إضافةً إلى مثل الأسمدة والمبيدات وشبهها.

وهذا الأمر مع سابقه يشكلان بعض أركان السياسة المالية Fiscal policy.

الثالث: إقراضهم ما يكفيهم لاستصلاح أراضيهم، ولكن بدون فوائد وأرباح، كما هو مقرر في الشريعة، وهذا هو الذي يشكّل أحد أركان السياسة النقدية Monetary policy، ولكن على الطريقة الإسلامية، إذ الإقراض يكون بدون فوائد، عكس السياسة النقدية التي تعني زيادة المعروض النقدي كي تنخفض(4) أسعار الفائدة فيزداد الاستثمار ويزداد الإنتاج والتشغيل مع الزيادة، وينخفض التضخم مع الخفض(5). ولكن ذلك كله يتم بدون مقابل حسب السياسة المالية الإسلامية.

فإن كافة هذه البنود الثلاثة يصدق عليها عرفاً وبالحمل الشائع الصناعي كونها (معونة على إصلاح الأمر الذي يُقدرَون عليه(6) بأموالهم).

إدارة الحكومة للملف الاقتصادي

إضافة إلى ذلك فإن من مسؤولية الحكومة إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتكشف لنا سيرة الإمام علي (عليه السلام) وسلوكه في حكومته عن الكثير من الجوانب، ومن النماذج: (إنّ جماعة من بعض بلاد المسلمين، حضروا عند الإمام (عليه السلام) يرفعون إليه أن يكتب إلى عامله عندهم بحفر نهر كان قد عفا ودرس، لينتفعوا منه في سقيهم وزرعهم، ولو بتسخيرهم مجاناً في عمل الحفر، فأجابهم الإمام (عليه السلام) إلى ذلك، غير أنه لم يرض بتسخيرهم ولم يوافق أن يكون العمل بالقسر، وكتب رسالة صريحة إلى عامله: (أما بعد: فإن قوماً من أهل عملك أتوني فذكروا أن لهم نهراً قد عفا ودرس، وأنهم إن حفروه واستخرجوه، عمرت بلادهم وقووا على كل خراجهم، وزاد فيء المسلمين قبلهم، وسألوني الكتاب إليك، لتأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه، ولست أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرهه، فادعهم إليك، فإن كان الأمر في النهر على ما وصفوا، فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل، والنهر لمن عمل دون من كرهه، ولئن يعمروا أحب إليَّ من أن يضعفوا، والسلام)(7).

وتدلّ على أن السياسة المالية الإسلامية توسعية بزيادة الإنفاق، سواء على مشاريع البنية التحتية أم على الدفعات التحويلية وبالتمويل بدون مقابل، إضافة إلى النص السابق، النصوص التالية من كلماته (عليه السلام):

زيادة الطلب الكلي

2ـ قوله (عليه السلام): (وَلِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ)، فإنه يشمل زيادة الطلب الكلي، ذلك أن من القواعد الاقتصادية المعروفة: أنّ عدم كفاية الطلب الكلي في الأسواق يؤدي إلى البطالة، ففي فترة الركود ينخفض الطلب، وخفض الطلب يعني خفض الإنفاق خاصة على السلع التي تمتلك قيمة تقديرية كالعقارات والأراضي، وخفض الإنفاق يؤدي إلى خفض الاستثمار نتيجة ضعف الطلب على المنتجات، وخفض الاستثمار يعني خفض التشغيل وزيادة البطالة، وهنا تبرز مسؤولية الحكومة بزيادة الطلب الكلي عبر السياسة المالية التوسعية، فإن إطلاق: (وَلِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ) يعمّ ذلك، إذ أنّ إصلاحه قد يكون مباشرة، وقد يكون بواسطة زيادة الطلب عبر الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.

كما أن تأمين سبل التجار والأخذ بحقوقهم: ("فَاحفَظ حُرمَتَهُم، وآمِن سُبُلَهُم، وخُذ لَهُم بِحُقوقِهِم"(8))(9) مما يزيد العرض، أو يوفر الضمانات لاستمراره وزيادته، وبذلك يحصل القطاع الزراعي على الطلب على منتجاته، وتتناغم حركة التجارة مع متطلبات زيادة العرض، وذلك كله يزيد التشغيل من جهة ويحاصر الفقر من جهة أخرى.

تزويدهم بالخبرة وبآليات تصريف منتجاتهم

3 ـ (وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ) فإن (الباء) في (بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ) للاستعانة أو هي سببية(10)، فيكون قرينة على أن التفقد ليس نظرياً فحسب، بل هو عملي أيضاً، كما سبق، والمعنى: تفقد أمر الخراج مستعيناً بكل ما يصلح أمره، أو ليكن تفقدك أمره بسبب ما يصلح أهله، وبذلك فإنه يشمل:

أ ـ تزويدهم بالخبراء لتقديم المشورة الاحترافية.

ب ـ تذليل سبل تصريفهم لمنتجاتهم، عبر تسهيل وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وهي التي تستفاد من قوله (عليه السلام): (ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً... فَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ وَآمِنْ سُبُلَهُمْ وَخُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ... ).

دوائر (بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ) وعوامل التنمية الأربعة

ومن اللافت في قوله (عليه السلام): (بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ)، المديات الواسعة التي يغطيها هذا المصطلح كونه يشمل، نظراً لإطلاقه، كافة ما يُصلِح أهل الخراج، فيشمل الرعاية الصحية، كما يشمل تعليمهم وتدريبهم بما يرجى به تنمية قدراتهم على استصلاح الأراضي، ولو كان (عليه السلام) أراد إصلاح أمر الخراج فقط لقال (وتفقد أمر الخراج بما يصلحه) ولم يقل: (بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ)، كما سبق، على أن في ثنائيته اللاحقة: (فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ) مزيد تأكيد على أن عملية الإصلاح تحلّق بجناحين، وتتقوم بركنين، ويؤكده، كما سبق، قوله (عليه السلام): (لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ)(11).

وبعبارة أخرى: إن هذا النص العلوي (عليه السلام) يفيد، فيما يفيد، ضرورة الارتكاز على عوامل التنمية الشاملة / المستدامة وهي:

أولاً: الاستثمار في رأس المال البشري / الموارد البشرية، ورأس المال الاجتماعي كعامل من عوامل النمو growth، والتنمية Development، والإنتاجية Productivity.

ثانياً: الاستثمار في الموارد الطبيعية.

ثالثاً: تكوين رأس المال وتكثيفه.

رابعاً: التغيير التقني والتكنولوجي والتطوير والتجديد، بحسب تغير الأزمان وتطور الأحوال.

ومن الثابت أصولياً أن العبرة بعموم اللفظ، وليس بتحقق مصداقٍ ما أو عدمه في زمن صدور النص، واللفظ عام وهو: (وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ)(12)، ولا يضرّ بعمومه عدم ممارسة الحكام في الأزمنة السابقة لأنواع من التفقد والإصلاح، كالرعاية الصحية، تطوير التعليم والتدريب، توفير مستلزمات العيش السعيد والكرامة والعزة، والحريات الإنسانية، وما شاكل ذلك مما يشمله (مَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ) بما يحمله من عموم المفهوم وقوة المدلول وصراحة المادة، بل قد يكون إهمالهم لممارسة هذه الأدوار، مؤكداً وباعثاً لأن يؤمروا بممارستها بمثل هذا النص المطلق: (وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ)، إذ الظاهر أن (مَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ) ينطبق بالحمل الشائع الصناعي على كافة أنواع إصلاح أهل الخراج، فيشمل إضافة إلى ما سبق: إصلاح علاقاتهم الاجتماعية إذا توترت، وإقامة الجسور الرابطة بينهم إذا تهدمت، وتحكيم أسس التعاون والتآخي بين المزارعين والفلاحين والعمال، وذلك لأن من الواضح أن العلاقات المتوترة بينهم تحمل في أعماقها بذور الخراب والتخلف الاقتصادي وربما حتى الانهيار.

والحاصل: أنه لو فُرِض انصرافٌ فهو انصراف بدوي، تعارضه قرائن بقية كلماته (عليه السلام)، ومناسبات الحكم والموضوع أيضاً، وشهادة الوجدان بأن إصلاح أهل الخراج بالمعنى الشامل السابق هو الذي يتكفل بإصلاح أمر الخراج، والله العالم.

تعميم النص إلى قطاع الصناعة؛ لعموم العِلّة

بل لعله يمكن القول بأن القاعدة التي يطرحها الإمام (عليه السلام) قاعدة عامة تشمل القطاعات الأخرى زائداً قطاع الخراج وأهله، وذلك استناداً إلى ظهور: (فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ) في كونه علة من غير أن تكون لخصوصية الخراج وأهله مدخلية في الحكم (وهو وجوب تفقدّهم)، بمعنى أنه مهما كان في صلاح أمرٍ ما وصلاح أهله صلاحاً لمن سواهم، فإن المطلوب من الحكومة تفقده ورعايته.

وعليه: فلئن (كان الناس كلهم عيالاً على الخراج وأهله) في ذلك الزمن، كما صرح به (عليه السلام)، فإن الناس في هذا الزمن عيال على (الصناعة وأهلها) في بعض البلاد، كما هم عيال على قطاع المعلومات والمعرفة أو الخدمات والسياحة و... في بلاد أخرى، حيث تراجع دور الزراعة في المائة السنة الأخيرة لصالح الصناعة وقطاع الخدمات وقطاع المعرفة والتعليم تراجعاً كبيراً في الكثير من البلاد، ومن المؤشرات على ذلك: أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي ارتفعت ارتفاعاً كبيراً جداً، بالنسبة للعاملين في القطاع الزراعي، ولعل النسبة في البلاد المتقدمة بلغت ما يقارب العشرة أضعاف، كما أنّ الناس كلهم عيال على (الاقتصاد الرقمي واقتصاديات المعرفة) في بعض البلاد المتقدمة.

وبذلك فإن كافة مرتكزات التنمية البشرية التي ذكرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، سوف نجدها مندرجة في إطار قوله (عليه السلام): (وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ)، بما يتضمنه من تحديد الضابط والمقياس العام وهو (الإصلاح)، وذلك إذا تمّ هذا الاستظهار والتعميم في هذا النص ببركة التعليل الوارد فيه، وإن لم يتم ولو بدعوى أنه تنقيح مناط ظني فإن المرجع سيكون سائر نصوصه (عليه السلام) ومنها قوله: (وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا)(13).

(اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا)

ج ـ قوله (عليه السلام) في أول العهد: (اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا)، فإن (عِمَارَةَ بِلَادِهَا) يزيد من الطاقة الإنتاجية، و(اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا) يكون بزيادة نسبة التشغيل وبزيادة الطلب الكلي، والطلب الكلي هو الذي طرحه كينز باعتبار كون الاستثمار أكبر محفز له، لكنه أهمل دوره باعتباره مما يزيد من الطاقة الإنتاجية، وعبارة الإمام (عليه السلام) السابقة بجزئيها تشمل ذلك كله كما ظهر، فيشمل كلامه (عليه السلام) الأمدين القصير والطويل، عكس كينز الذي قصر نظره وتحليله على الفترة القصيرة فأهمل الطاقة الإنتاجية.

وبعبارة أخرى: إن قوله: (اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا) يستبطن تحفيز الطلب الإجمالي على السلع والخدمات في حالات الركود الاقتصادي والاستهلاك الخاص المنخفض أو الاستثمار المنخفض، وذلك بما يزيد في الإنفاق العام الذي يكون بمقدور الحكومة التأثير عليه عبر السياسة المالية التوسعية التي بها يتم (اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا) عبر زيادة نسبة التشغيل وخفض البطالة إثر زيادة الطلب كما يتم بها (عِمَارَةَ بِلَادِهَا) عبر زيادة الاستثمار في البنية التحتية والزراعة وغيرها.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار النص العلوي

وعندما نستعرض بنود برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية ثم الاقتصادية، نجد أنها بأجمعها مشمولة بهذا النص العلوي ونظائره.

وقد عرّف برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية في تقريره العالمي الصادر سنة 1990م التنمية البشرية على: أنها عملية توسيع لخيارات الأفراد، ومن حيث المبدأ هذه الخيارات يمكن أن تكون مطلقة، ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، ولكن الخيارات الأساسية على جميع مستويات التنمية البشرية هي أن يعيش الأفراد حياة أطول وبصحة جيدة، وأن يكتسبوا المعرفة وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائقة، ولكن التنمية البشرية لا تنتهي عند ذلك، فالخيارات الإضافية تتراوح من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى التمتع بفرص الإبداع والإنتاج والتمتع بالاحترام الشخصي وبحقوق الإنسان المكفولة، وبالتالي فهدف التنمية يرتكز على تكوين بيئة ملائمة لحياة طويلة وصحية وقائمة على الإبداع(14).

كما أن مفهوم التنمية البشرية يقوم على جملة من المرتكزات أهمها:

ـ المرتكزات الاقتصادية: استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتكوين البنى التحتية والقضاء على البطالة.

ـ المرتكزات الاجتماعية والثقافية: المساواة الاجتماعية، الرعاية الصحية، التعليم، الضمان الاجتماعي..

ـ المرتكزات السياسية (تحقيق الاستقرار): النظام السياسي، البناء المؤسسي، النهج الديمقراطي، احترام حقوق الإنسان...

ـ بالإضافة إلى مرتكزات أخرى كالمرتكزات البيئية وغيرها(15).

ولقد وردت في المفردات السابقة (الصحة، المعرفة، الحرية، الرفاهية، حقوق الإنسان و...) الكثير من الروايات والعديد من الآيات التي يجدها القارئ الكريم في ثنايا هذا الكتاب أو في الكتاب السابق.

وبشكل أكثر كلية: فإن تلك الخيارات وهذه المرتكزات كلها يستوعبها النص العلوي السابق: (اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا)، وذلك لأن المرتكزات السياسية والاجتماعية والثقافية تندرج تحت إطار (اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا)، والمرتكزات الاقتصادية والبيئية تندرج تحت عنوان (عِمَارَةَ بِلَادِهَا).

ولا نقاش في تلك الأطر العامة عموماً، وإنما المناقشة هي في بعض التفاصيل، كنوع النظام السياسي أو الديمقراطي، أو في بعض مصاديق المساواة أو حقوق الإنسان(16) التي تندرج إما:

أ ـ في باب التزاحم بين العدالة والمساواة مثلاً؛ إذ ليست كل أنواع المساواة عدالة بل بعضها ظلم مطلق.

ب ـ أو في باب التزاحم بين حقوق هذا الإنسان والإنسان الآخر.

ج ـ أو في باب تزاحم حقوق المجتمع (الخمس والزكاة أو الضرائب مثلاً، إذ تتزاحم حقوق الفقراء مع ملكية / حرية الأغنياء).

د ـ أو في باب التزاحم بين الحريات والمساواة أو الحريات والشورى.

هـ ـ أو في باب التزاحم بين حق هذا الجيل والأجيال القادمة.

وعلى سبيل المثال: فإن مختلف الأديان وأكثر الحكومات ترى أن القاتل عمداً لا يتمتع بحق الحياة فيما لو أراد أولياء المقتول القصاص منه، ولا يخلّ ذلك بكون تلك الأديان أو الحكومات، ومنها الدول الديمقراطية، ترفع راية حقوق الإنسان أو تتبناها، إذ النقاش حينئذٍ مصداقي وصغروي، وهو أنه هل للقاتل عمداً حق إنساني أو لا؟ وكذلك فإن كافة الشرائع والحكومات لا ترى من حقوق الإنسان حقه في السرقة أو الاغتصاب أو التدليس والغش والخداع أو مخالفة القوانين العقلية، وكما لا يصح نقدها أو معارضتها تحت عنوان أنها لا تعترف بحقوق الإنسان، كذلك لا يصح لأية حضارة أخرى أن تعترض على الأديان السماوية، وعلى الدين الإسلامي، بأنه لا يعترف بحقوق الإنسان لأنه يعارض الشذوذ الجنسي (المِثلية) مثلاً.

وأخيراً: فإن ظاهر قوله (عليه السلام): (إن حَدَثَ حَدَثٌ كُنتَ عَلَيهِم" مُعْتَمِداً لِفَضلِ قُوَّتِهِم بِما ذَخَرتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لَهُمْ، وَالثِّقَةِ مِنهُم بِما عَوَّدتَهُم مِن عَدلِكَ عَلَيهِم، ورِفقِكَ بِهِمْ)(17)، هو ضرورة الاستثمار طويل المدى في رأس المال الاجتماعي، وذلك بدلالة الإشارة.

ومقتضى قوله (عليه السلام): (وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ)(18)، مفروغية كون أن الإحسان إلى الرعية، ومن مفرداته زيادة الإنفاق، مطلوباً وأنه لا يحق للحاكم والمسؤول أن يمنّ عليهم بذلك، لأنه حق من حقوقهم على الحاكم وليس تفضلاً منه، وذلك ليس فقط استناداً إلى عموم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)(19)، بل إلى خصوص ما ورد من فرض الإحسان على الحاكم. هذا إضافة إلى أنه يلزم من المنّ بالإحسان نقض الغرض، لأنه من أكبر موجبات تآكل رأس المال الاجتماعي.

5 ـ وقوله (عليه السلام): ("فَاجمَع إلَيكَ أهلَ الخَراجِ مِن كُلِّ بُلدانِكَ، ومُرهُم فَليُعلِموكَ حالَ بِلادِهِم، وما فيهِ صَلاحُهُم ورَخاءَ جِبايَتِهِم، ثُمَّ سَل عَمّا يَرفَعُ إلَيكَ أهلُ العِلمِ بِهِ مِن غَيرِهِم")(20)، ومن الواضح أن طلب إعلامهم إياه لما فيه صلاحهم ورخاؤهم، طريقي، يقصد به أن يضطلع الحاكم بالقيام بكل ما يوفر لهم مصالحهم ورخاء جبايتهم.

والرائع في هذا النص أنه يمنحنا مقياساً أرقى وأسمى من مقياس (الصلاح) وهو مقياس (الرخاء)، وهو ما توصلَت إليه بعد أربعة عشر قرناً تقريباً، مدرسة اقتصاديات الرفاه، وذلك يعني؛ فيما يعني، أن السياسة المالية والنقدية يجب أن تنتهي إلى خفض / أو القضاء على البطالة والتضخم معاً عبر خليط من السياستين Fiscal- monetary mix، على شرط أن يكون مدروساً بدقة كي يكون متوازناً، إضافة إلى ما أضفناه من السياسة المالية التوسعية الشعبية.

اضف تعليق