اعتبار الحرية الموضوعية حاسمة هو أن الحرية ليست فقط أساسًا لتقييم النجاح أو الفشل، بل هي أيضًا المُحدِّد الرئيسي للمبادَرة الفردية والفعالية الاجتماعية. إن المزيد من الحرية يُعزِّز قدرة الناس على مُساعدة أنفسهم وكذا على التأثير في العالَم. وهذه مسائل مِحورية بالنِّسبة إلى عملية التطوير والتنمية...

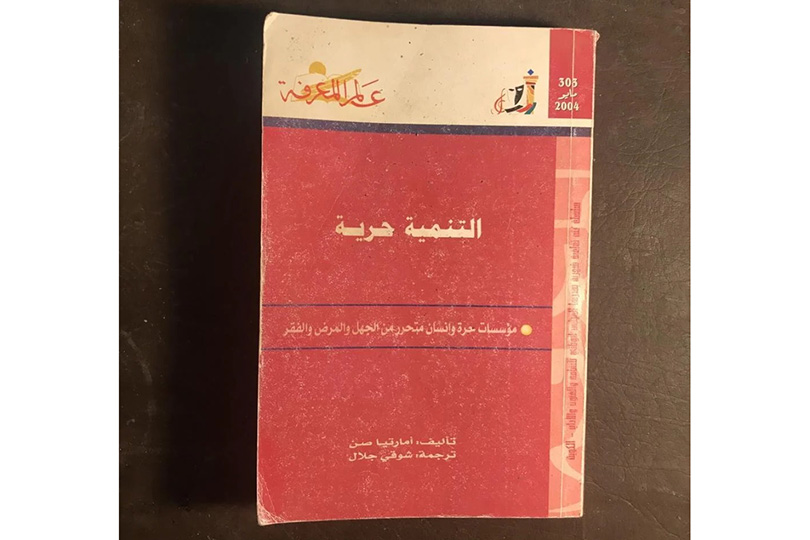

الدراسة التحليلية للتنمية والتطوير المعروضة في هذا الكتاب (التنمية حرية) تعالج حرية الأفراد باعتبارها لَبِنات البناء الأساسية؛ لهذا يَتعَيَّن توجيه الانتباه بخاصة إلى توسيع «قدرات» الأشخاص ليصوغوا نوع الحياة التي يقيِّمونها، ولديهم الأسباب العقلية لهذا التقييم. ويمكن تعزيز هذه القدرات عن طريق السياسة العامة، ولكنَّنا أيضًا، نجد أن اتجاه السياسة العامة من الناحية الأخرى، يمكن أن يتأثَّر بالاستخدام الكفء لقدرات العامة على المشارَكة. إن العلاقة ذات الاتجاهين علاقة محورية بالنسبة إلى الدراسة التحليلية المعروضة هنا.

وثَمَّة سببان مُتمايزان للأهمية الحاسمة للحرية الفردية في مفهوم التنمية، وكلاهما مُرتبِط بالتقييم والفعالية.٥ أولًا: يَعْتَبِر النهجُ المعياري المستخدَم هنا، الحريات الفردية الموضوعية أمرًا حاسمًا. وحسب هذه النظرة يجري تقييم نجاح مجتمع ما أولًا وأساسًا في ضوء الحريات الموضوعية التي يَتمتَّع بها أبناء هذا المجتمع. ويختلط هذا الوضع التقييمي عن البؤرة المَعلوماتية لدى النُّهُج المعيارية الأكثر تقليدية التي ترتكز على متغيرات أخرى؛ من مثل: المنفعة، أو الحرية الإجرائية، أو الدخل الحقيقي.

إن تَوافُر قدر أكبر من الحرية للمرء لكي ينجز أشياء لديه مبرراته العقلية ليقيمها يعني: (١) أنها مُهمَّة في ذاتها من أجْل مُجمَل حرية الشخص، و(٢) مهمة لتعزيز فرصة الشخص للحصول على دخل له قيمة في نظره.٦ وكِلَاهما وثيق الصلة بتقييم حرية أبناء المجتمع، ومِن ثَمَّ فهُما حاسمان لتقدير تنمية وتطور المجتمع.

السبب الثاني لاعتبار الحرية الموضوعية حاسمة هو: أن الحرية ليست فقط أساسًا لتقييم النجاح أو الفشل، بل هي أيضًا المُحدِّد الرئيسي للمبادَرة الفردية والفعالية الاجتماعية. إن المزيد من الحرية يُعزِّز قدرة الناس على مُساعدة أنفسهم وكذا على التأثير في العالَم. وهذه مسائل مِحورية بالنِّسبة إلى عملية التطوير والتنمية. واهتمامنا هنا وثيق الصِّلة بما يمكن أن نسميه (مع المجازفة بقدر من المبالغة في التبسيط) «مظهر فعالية» الفرد.

وإن استخدام مصطلح «الفعالية» في حاجة إلى قليل من التوضيح. المُلاحَظ استخدام كلمة «وكيل أو عنصر فاعل» agent أحيانًا في أدبيات الاقتصاد وفي نظرية اللعِب للدلالة على شخص يعمل لحساب شخص آخر (ربما تحت قيادة رئيس) ويجري تقييم إنجازاته في ضوء أهداف شخص آخَر (المسئول أو الرئيس). وأنا لا أستخدم كلمة وكيل هنا بهذا المعنى، ولكن بالمعنى الأقدم والأشمل للدلالة على شخص يعمل ويُحْدِث تغييرًا ويمكن الحُكم على إنجازاته في ضوء قِيَمه هو وأهدافه هو؛ سواء قيمناها أو لم نُقيِّمْها في ضوء معايير أخرى خارجية. وهذا الكتاب مَعنِيٌّ، بوجه خاص، بدور فعالية الفرد باعتباره عضوًا من العامة، ومشارِكًا في الأفعال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (والذي يَتباين من المُشاركة بنصيب في السوق إلى أن يكون منخرطًا مُباشَرة أو غير مباشرة في أنشطة فردية أو مُشترَكة في المجالات السياسية وغيرها).

منظومات التقييم: الدخول والقدرات

على الجانب التقييمي يركِّز النهج المستخدم هنا على أساس واقعي يميزه عن الأخلاق العملية التقليدية وعن تحليل السياسة الاقتصادية، مثل التركيز الاقتصادي على أولوية الدخل والثروة (بدلًا من خصائص الحياة البشرية والحريات الموضوعية). وكذا الجانب النفعي الذي يركِّز على الإشباع الذهني (بدلًا من التركيز على السخط الخلَّاق والاستياء البَناء)، وأيضًا اهتمام «التوجه التحرري» بالإجراءات من أجل الحرية (مع إهمال متعمد للنتائج المترتبة على هذه الإجراءات)، وهكذا.

وليس معنى هذا إنكار أن حرمان الفرد من القدرات يمكن أن تكون له صلة وثيقة بَتدَنِّي الدخل، وهو ما له علاقة بكل من الاتجاهين: (١) الدخل المنخفض يمكن أن يكون سببًا رئيسًا للأمية واعتلال الصحة، وكذلك الجوع ونقص التغذية، و(٢) عكس ذلك أن التعليم الجيد والصحة الجيدة يساعدان في الحصول على دخل مرتفع. وحريٌّ أن ندرك بالكامل معنى هذه العلاقة. ولكن هناك أيضًا مؤثرات أخرى تؤثر في القدرات السياسية وفي الحريات الفعالة التي يتمتع بها الأفراد. وثمة مبررات قوية لدراسة طبيعة ومدى هذه الترابطات المتداخلة. ومعروف أن مَظاهر الحرمان من الدخل والحرمان من القدرة غالبًا ما تكون بينها علاقات مشتركة قوية. ولهذا السبب تحديدًا نرى من المهم تلافي الوقوع في غواية الظن بأن معرفة شيء عن الأول كافٍ ليدلنا على الثاني.

إن الرابطة بينهما ليست بهذا التلاحم الوثيق، وغالبًا ما تكون نقط الانطلاق، من وجهة نظر سياسة عامة، أهم من التلازم المحدود لهاتين المجموعتين من المتغيرات. إننا إذا ما تحول انتباهنا من التركيز فقط، ودون استثناء على فقر الدخل، إلى فكرة أكثر شمولية تتمثل في الحرمان من القدرة، فإننا نستطيع بذلك أن نفهم بصورة أفضل فقر الحياة البشرية والحريات تأسيسًا على قاعدة معلوماتية مغايرة «تتضمن إحصاءات من نوع أن منظور الدخل يبرز كنقطة مرجعية لتحليل السياسات». ويتعين دمج دور الدخل والثروة - مع أهميتهما بالإضافة إلى مؤثرات أخرى - ليصوغا معًا صورة أعم وأكمل عن النجاح والحرمان.٧

الفقر وعدم المساواة

سوف نعرض في الفصل الرابع دلالات هذه القاعدة المعلوماتية لتحليل الفقر وعدم المساواة. وثَمَّة أسباب جيدة تدعونا إلى أن نرى الفقر في صورة حرمان من قدرات أساسية وليس مُجرَّد انخفاض الدخل. ذلك أن الحرمان من القدرات الأولية يمكن أن ينعكس في حالات؛ مثل: الوفاة المبكرة، ونقص كبير في التغذية (خاصة الأطفال)، والمرض المُزْمِن، وشيوع الأمية وغير ذلك من مظاهر الفشل. مثال ذلك تلك الظاهرة المروِّعة عن «افتقاد النساء» missing women «الناجمة عن أن معدلات وفياتهن أعلى بصورة استثنائية من حيث العمر في بعض المجتمعات وبخاصة في جنوب آسيا وغرب آسيا وشمال أفريقيا والصين». ويتعين تحليل الظاهرة في ضوء معلومات ديمقراطية وطبية واجتماعية، وليس فقط في ضوء الدخول المُنخَفِضة التي يمكن أن لا تكشف أحيانًا إلا عن النَّزْر اليسير بشأن ظاهرة عدم المساواة بين الجنسين.٨

ومن الأهمية بمكان، إحداث نقلة في المنظور؛ لأن ذلك يهيئ لنا نظرة مُغايِرة -ووثيقة الصِّلة بشكل مباشر أكثر- عن الفقر، ليس فقط في البلدان النامية، بل وأيضًا في مُجتمَعات أكثر وفرة. إن البطالة الضَّخمة في أوروبا (من ١٠–١٢ بالمائة في كثير من بلدان أوروبا الكبرى) تُفْضي إلى مَظاهر حرمان لا تنعكس واضحة في إحصائيات توزيع الدَّخل. وغالبًا ما تَخفى صورة مظاهر الحرمان هذه؛ نظرًا لأن نظام الضمان الاجتماعي الأوروبي (بما في ذلك التأمين ضد البطالة) يميل إلى تعويض الخسارة في دَخْل المُتعَطِّل. ولكن البطالة ليست مُجرَّد نقص في الدَّخْل يمكن أن تُعوِّضَه الدولة بشكل أو بآخر «مقابل كلفة مالية باهظة هي في ذاتها عبء خطير جدًّا». وإنما البطالة أيضًا مَصْدر إضعاف بعيد المدى للحرية والمبادَرة والمهارات الفردية. والمعروف أن البطالة لها آثار عديدة، من بينها أنها تُسْهِم في «الاستبعاد الاجتماعي» لبعض الجماعات وتتسبب في شعور بفقدان الاعتماد على الذات والثقة بالنفس، علاوة على أضرار تُصيب الصحة النفسية والبدنية. وكم هو عسير على المرء أن يَتخلَّص من الشعور بالتناقض الواضح في المحاولات الأوروبية المعاصرة، للانتقال إلى مناخ اجتماعي أكثر «اعتمادًا على النفس» من دون صياغة سياسات ملائمة لخفض المستويات الضخمة، وغير المحتملة للبطالة التي من شأنها أن تجعل سياسة الاعتماد على النفس أمرًا صعبًا للغاية.

الدخل ونسبة الوفيات

من المُلاحَظ بوضوح أن مدى حرمان مجموعات بذاتها في بلدان شديدة الثراء مُماثِل لنظيره فيما يُسمَّى بلدان العالَم الثالث، حتى لو نظرنا إليه في ضوء الرابطة بين الدَّخْل ونِسْبة الوفيات. مثال ذلك أن الأمريكان الأفارقة في الولايات المتحدة ليست لديهم كجماعة، فرصة أعلى - وإنما في الحقيقة فرصة أدنى - لبلوغ أعمار مُتقدِّمة في السن بالقياس إلى مَن وُلِدوا في بلدان اقتصادات شديدة الفقر مثل الصين وولاية كيرالا الهندية «أو سريلانكا، أو جامايكا، أو كوستاريكا».٩

وهذا ما توضحه الأرقام في الجدولين ١-١ و١-٢. وعلى الرغم من أن متوسط دَخْل الفرد للأمريكِيِّين الأفارقة في الولايات المتحدة أقل كثيرًا من نظيره للسكان البيض، إلا أن الأمريكِيِّين الأفارقة من حيث الدَّخل أغنى بمرات كثيرة من الناس في الصين أو في ولاية كيرالا «حتى بعد تصحيح فوارق كلفة المعيشة». وجدير بالملاحظة في هذا السياق أن من الأهمية بمكان مُقارَنة تَوقُّعات البقاء على قيد الحياة للأمريكيين الأفارقة مقابل توقعات البقاء لنظرائهم في الصين أو ولاية كيرالا الهندية. إن الأمريكِيِّين الأفارقة أَمْيَل إلى أن يكونوا أفضل من حيث البقاء على قيد الحياة في الأعمار الدنيا للجماعات (خاصة في ضوء معدل وفيات الأطفال)، بالقياس إلى الصينيين أو الهنود. ولكن الصورة تتغير بمُضِيِّ سنوات العمر.

ويتحوَّل الوضع بحيث إن أعمار الرجال في الصين وفي كيرالا تتجاوز أعمار الرجال الأمريكِيِّين الأفارقة إذ يمتد بهم العمر، كجماعات، حتى يبلغوا سنًّا متقدمة. وأكثر من هذا، أن النساء الأمريكيات الأفريقيات يصل بهن الأمر إلى أن يكون نمط بقائهن من حيث أعلى سنٍّ مماثلًا لنمط بقاء أفقر الصينيات، ومُعدَّلات بقاء على قيد الحياة أدنى دون جِدال من أفقر السيدات الهنديات في ولاية كيرالا الهندية؛ لذلك ليست المسألة هي أن السُّود الأمريكِيِّين يُعانون من حرمان نسبي تأسيسًا على مُتوسِّط دَخْل الفرد مُقارَنًا بالرجل الأبيض، بل إنهم أكثر حرمانًا بشكل مُطلَق من أبناء كيرالا الهندية ذوي الدخل المنخفض (الرجال والنساء على السواء)، والصينيين (بالنسبة إلى الرجال) من حيث امتداد العمر لسن كبيرة. وإن التأثيرات السببية فيما يَتعلَّق بهذه المُقارَنات (أي المقارَنة بين معايير الحياة تأسيسًا على متوسط دخل الفرد، ومعايير الحياة تأسيسًا على القدرة على البقاء إلى أعمار طويلة) تتضمن التنظيمات الاجتماعية والعلاقات المجتمعية؛ مثل: العلاج الطبي الشامل، والرعاية الطبية العامة، والتعليم المدرسي، وسيادة القانون والنظام، وتَفشِّي العنف … إلخ.١٠

وجدير بالذِّكْر أيضًا أن الأمريكِيِّين الأفارقة في الولايات المتحدة يَضُمُّون من حيث المجموع الكلي تباينات داخلية كثيرة. ونحن في الحقيقة إذا تأمَّلْنا حياة السكان الذُّكور السود في المدن الأمريكية بخاصَّة، (مثل نيويورك سيتي، وسان فرانسيسكو، وسان لويس، وواشنطن العاصمة) فسنجد أن سكان الصين، أو كيرالا تَجاوَزُوهم من حيث مُعدَّل البقاء في أعمار مبكرة جدًّا،١١ وتَجاوَزَهم أيضًا كثيرون من سكان العالَم الثالث، ونذكر منهم مثالًا الرجال في بنجلاديش؛ إذ لديهم فرصة للحياة بعد سن الأربعين أفضل من الرجال الأمريكِيِّين الأفارقة من أبناء حي هارلم في مدينة الرخاء «نيويورك»،١٢ هذا على الرغم من حقيقة واضحة هي أن الأمريكِيِّين الأفارقة في الولايات المتحدة أغنى بمراحل كثيرة من نظرائهم في العالَم الثالث.

الحرية والقدرة ونوعية الحياة

ركَّزْتُ في المناقَشة السابقة على حرية أولية للغاية، وهي: القدرة على البقاء بدلًا من الوقوع ضحية لموت مُبكِّر. وهذه، كما هو واضح، حرية ذات دلالة وأهمية، ولكن ثَمَّة حريات أخرى تُعادِلها أهمية، حقًّا إن نطاق الحريات ذات الصلة واسع جدًّا، ويبدو أحيانًا أن مُحاوَلة عَرْض بيان شامل وكامل لأنواع الحريات يُمثِّل مشكلة إزاء الوصول إلى نهج «إجرائي» لتناوُل التنمية المُتمرْكِزة على الحرية، وأحسب أن هذا تشاؤُم لا محل له. بَيْدَ أنني سوف أُرجِئ تناوُل هذه المسألة حتى الفصل الثالث؛ حيث نُفكِّر في النَّهج الأساسي للتقييم معًا جملة واحدة.

ولكن جدير بالذِّكْر هنا أن المنظور المُتمرْكِز على الحركية يُماثِل بوجه عام الاهتمام المُشترَك بموضوع «نوعية الحياة» الذي يُركِّز بدَوره على أسلوب الحياة البشرية (وربما أيضًا الخيارات في هذه الحياة)، ولا يقتصر على التركيز على الموارد أو على الدَّخْل الذي مِن حق المرء التصرُّف فيه.١٣ ولا ريب في أن التركيز على نوعية الحياة وعلى الحريات الموضوعية دون الدَّخْل أو الثروة، قد يبدو كأنه انحراف عن التقاليد الراسخة للاقتصاد. وإنها لكذلك بمعنى من المعاني «خاصة إذا كانت المقارَنات مع بعض التحليلات الصارمة في تَمرْكُزها على الدخل التي يمكن أن نجدها في الدراسات الاقتصادية المعاصرة». بَيْدَ أنَّ هذا النهج العام مُتَّسِق مع التحليلات التي كانت جزءًا من دراسات اقتصادية مهينة منذ البداية. وتبدو هنا الروابط الأرسطية واضحة للغاية (تركيز أرسطو على «الازدهار» و«القدرة» الذي يرتبط بنوعية الحياة وبالحريات الموضوعية كما سبق أن ناقشَتْها مارثا فوسيوم).١٤ وهناك أيضًا روابط قوية مع الدراسة التحليلية لآدم سميث عن الضرورات وشروط الحياة.١٥

حقًّا إن بداية نشأة علم الاقتصاد حفزته أساسًا الحاجة إلى دراسة تقييم الفرص المتاحة للناس لبناء حياة جيدة وبيان مؤثراتها السَّببية. وإذا طرحنا جانبًا تصنيف أرسطو لهذه الفكرة، فإننا نجد أفكارًا مماثلة استخدمتها، بإفراط، الكتابات الباكرة المَعنِيَّة بالحسابات القومية والرخاء الاقتصادي. ونذكر من الرواد الأوائل لهذه الكتابات؛ ويليام بيتي في القرن السابع عشر، ثم من بعده جريجوري كنج، وفرانسوا كويزناي، وأنطوان-لورنت لافوازييه، وجوزيف-لويس لاجرانج، وآخَرِين. وبينما نجد الحسابات القومية التي صاغها هؤلاء الرُّواد للدراسات التحليلية الاقتصادية أرست قواعد وأُسسًا للمفهوم الحديث عن الدَّخْل، فإن اهتمامهم لم يكن قط مَقصورًا على هذا المفهوم الواحد؛ إذ أدركوا أيضًا أهمية الدخل كأداة لتحقيق هدف مشروط بالظروف المحيطة.١٦

مثال ذلك أنه بينما كان وليام بِيتي رائدًا لكل من «منهج الاقتصاد»، و«منهج الإنفاق» لتقدير الدخل القومي (والمُلاحَظ أن النهجين الحديثين للتقدير يَنبُعان مباشرة من هاتين المحاولتين الباكرتين)، فإنه كان معنيًّا صراحة بمسائل «الأمن المشترك»، و«السعادة الشخصية لكل إنسان». وحدَّد بِيتي هدفًا هو النهوض بهذه الدراسة المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتقييم ظروف الناس المعيشية. وحاول جاهدًا الجمع بين البحث العلمي وجرعة مهمة من سياسة القرن السابع عشر «لبيان أن رعايا المَلك ليسوا في وضع سَيِّئ كما يصورهم الساخطون». كذلك أَولَى آخرون اهتمامًا بأثر استهلاك السلع في الأداء المختلف للناس.

مثال ذلك أن جوزيف-لويس لاجرانج، الرياضي العظيم، كان مُجدِّدًا بوجه خاص في تحويل السلع إلى خصائصها وثيقة الصلة بالأداء الوظيفي: كميات من القمح وحبوب أخرى إلى مُعادِلها الغذائي، وكميات من لحوم مختلفة إلى وحدات مُعادِلة من لحم البقر (تأسيسًا على نوعيتها الغذائية)، وكميات من مشروبات مختلفة إلى وحدات من النبيذ (وأرجو أن نتذكر أن لاجرانج كان فرنسيًّا).١٧ ونحن إذ نُركِّز الانتباه على ناتج الأداء الوظيفي بدلًا من السِّلع وحدها فإننا نستعيد بذلك بعض التراث القديم لعلم الاقتصاد المهني.

اضف تعليق