لعل السبب وراء عدم التعريض بفرويد من جهة موقفه المضاد لفكرة الدين والتدين عموما يكمن في الثقافة الغربية السائدة حاليا، هذه الثقافة المبتناة على علمانية متطرفة تُعلي من قيمة الإلحاد، وتطارد التدين في كل مكان، وهي دائبة في السير بهذا الاتجاه ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الاجتماعي كذلك...

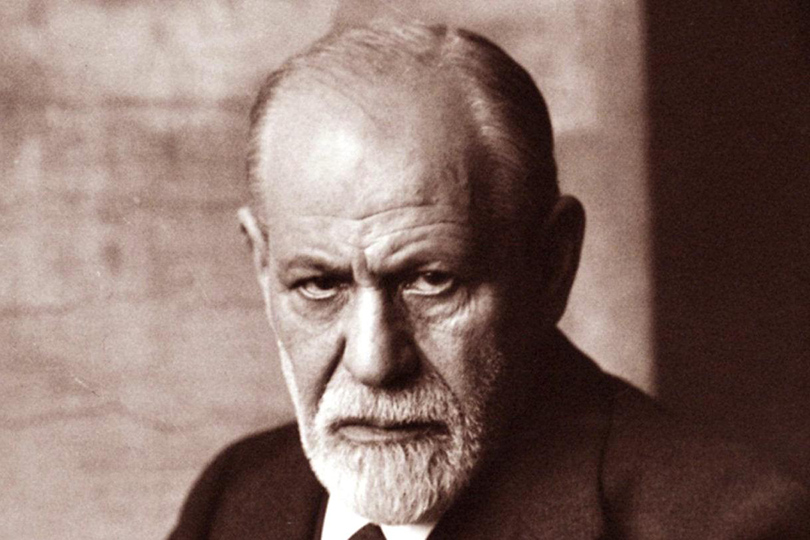

ليس ذكاؤه الحاد وحده، ولا تعليمه الممتاز وحده، ولا إقامته في لندن وحدها، ولا كل تلك الأسباب مجتمعة هي من شكّلت شخصية عالم النفس الشهير (سيغموند فرويد)، فقد كانت تلك الظروف بمجملها متاحة لكثيرين غيره، لكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه الرجل المولود في فيينا والمنحدر من أسرة يهودية. ويبدو أن السر وراء النجاح الباهر الذي حققه فرويد يكمن في الطريقة المبتكرة أو شبه المبتكرة التي اتبعها هذا الطبيب في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية أو عصبية، وهذه الطريقة تتجلى بالاستماع للمريض وهو يتحدث عن نفسه بحرية تامة لا أكثر من ذلك ولا أقل!

ربما يستهين البعض منّا بقيمة هذه المعلومة، ولكن مراجعةً سريعةً للسياق التاريخي الذي أباح حرية الكلام للمرضى النفسيين والعقليين سيُظهر مدى خطأ هذه الاستهانة حتما؛ ذلك أن المرضى من هذا النوع كانوا حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي يُعاملون بطرق بربرية تصل بكثيرين منهم إلى الموت أو ما يقرب منه، فقد كان من الشائع حتى ذلك التاريخ وبعده بسنوات طويلة أيضا كان الشائع هو الاعتقاد الجازم بأن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أو يظهرون سلوكا غريبا إنما هم مسكونون بالشياطين، وتعبث بهم الأرواح الشريرة، وبحسب هذا المنطق، فإن من لا يُشفى من هؤلاء بالعلاج (الكنسي) غالبا سينتهي به الحال إما في وضعه داخل زنزانة أو وضعه داخل تابوت!

ولهذا فإن فكرة علاج المريض من خلال الاستماع إليه تُعدّ المساهمة الكبرى في مجال العلاج النفسي على وجه التحديد، وهي من دون شك تستحق الثناء والتقدير على صاحبها فرويد، ولكن مقابل هذه الإيجابية الفريدة من نوعها ثمة سلبيات تتعدى في فرادتها بل غرابتها ما يوجد في تلك الإيجابية اليتيمة، ومن أبرز تلك السلبيات ما يتمثل في نظرة فرويد المضادة للدين ووصمه بأشد النعوت وأقذعها، ونظرته المتطرفة للإنسان الذي يرى فيه فرويد كائنا شريرا بطبيعته، ويسير إلى حتمية تقوده إليها الغريزة الجنسية، والغريزة الجنسية فقط، بما تمثله من شهوة يستشعرها الإنسان قبل مرحلة بلوغه بمدة طويلة جدا تبدأ من علاقة الرضيع بوالدته، وميل الولد (جنسيا) لأمه، والبنت لأبيها، فضلا عن وجود ما يمكن ترجمته بـ (حسد العورة) أو Penis envy، وهو الحسد الذي تضمره الأخت لأخيها!

كما أن سلوك الإنسان الواعي بحسب فرويد إنما هو انعكاس لمنطقة اللّا وعي، هذا اللا وعي الذي تشكله ذكريات الماضي، وتجارب الشخص السابقة لاسيما السيّئة منها، وتتجلى هذه عادة بشكل اعتداء جنسي يتحول لاحقا إلى أمراض نفسية وعصبية.

وعلى الرغم من إحاطة أفكار فرويد بتبجيل يصل إلى حدود التقديس في أغلب دول العالم، ومنها الدول الإسلامية والعربية، لكنها أخذت ومنذ فترة ليست قصيرة تتهاوى بمعاول النقد الغربي نفسه، لاسيما في صفوف الباحثين الذين امتلكوا حريّة أكاديمية أهّلتهم لتحدي سلطة صنّاع القرار المصرّين على بقاء فرويد مهيمنا على المشهد العلمي خاصة في ما يتعلق بحقل التحليل النفسي لدواع آيدلوجية خالصة لا تتصل بالعلم الحقيقي أو المعرفة الحقة بأدنى صلة، ومن هؤلاء العلماء الذين وقفوا بالضد من آراء فرويد العالم الألماني (إرك إركسون)، وغيره من العلماء الذين وصفوا أفكار فرويد ذات العلاقة بـ (الجندر) بأنها تكهنات لا تتوافق مع المنهج العلمي الرصين، فضلا عن نقدهم لشخصية فرويد على المستوى السلوكي اعتمادا على (المكشوف حتى الآن ) من أرشيفه الخاص بما يتضمنه من أسراره تُنبئ عن شخصية غير سويّة وغير أمينة لاسيما من جهة تعامل فرويد الشائن مع بعض مريضاته...

لكن نقدا غربيا لموقف فرويد من الدين مماثلا لهذا الذي عرضنا له آنفا لا نكاد نعثر له على أثر يذكر في الأدبيات الغربية، مع العلم أن المجتمع الغربي عموما ينظر إلى سيغموند فرويد بوصفه أكبر أئمة الكفر، وهذا الوصف أي (أكبر أئمة الكفر) مستعار من كلام للدكتور(ممدوح الشيخ)، ولعل السبب وراء عدم التعريض بفرويد من جهة موقفه المضاد لفكرة الدين والتدين عموما يكمن في الثقافة الغربية السائدة حاليا، هذه الثقافة المبتناة على علمانية متطرفة تُعلي من قيمة الإلحاد، وتطارد التدين في كل مكان، وهي دائبة في السير بهذا الاتجاه ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الاجتماعي كذلك.

وقد قادت هذه الثقافة بالفعل إلى تغييب الحياة الدينية في العالم الغربي إلى حد كبير جدا، ولولا وجود مهاجرين أو مقيمين من غير السكان الأصليين في دول الغرب لانتفت مظاهر الدين هناك تماما، فحين نتأمل في صورة العالم الغربي حاليا ممثلا ببريطانيا لوجدناها أفضل مثال لتبيان الفكرة التي سقناها توا، إذ توقع الصحفي البارز(داميان طومسون) بحسب استطلاع للرأي أُجري قبل عدة سنوات بأن المسيحية ستختفي من بريطانيا في عام 2033، ومثل هذا الحال، وأسوأ منه لا بد أن يكون قد وجد طريقه سهلا منذ زمن أسبق في بلدان غربية شتى لا تنافس البريطانيين دينيا، لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بريطانيا هي الدولة التي يُنظر إليها تقليديا من لدن المجتمعات الغربية عموما بوصفها حارس (الإيمان)، والحامل الرئيسي للإرث الديني المسيحي في سائر أرجاء أوربا.

اضف تعليق