الجامعات تحتاج إلى تمويل نقدي. والمنظمات الإعلامية لها مقتضيات تجارية. والحكومات لها أولويات سياسية. والمانحون من القطاع الخاص، سواء كانوا مجرمين سابقين أو غير ذلك، لديهم مصالح شخصية. لكن الاستقلال الأكاديمي أمر لا يمكن ضمانه إذا جاءت التبرعات مصحوبة بتوقعات تتعلق بالتوافق الفكري والامتثال السياسي...

بقلم: إيان بوروما

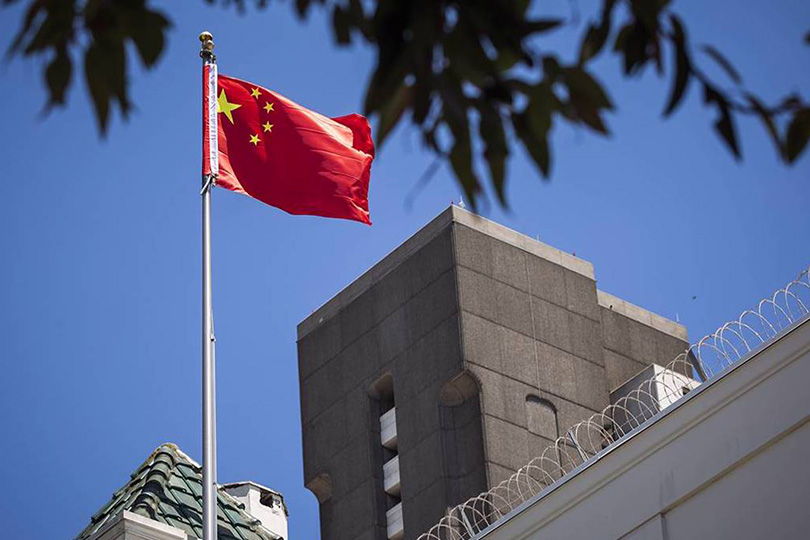

نيويورك ــ في السنوات الأخيرة، أدارت الجامعة الحرة في أمستردام بحثا تناول حقوق الإنسان في الصين. كجزء من هذا العمل، الذي نفذه مركز حقوق الإنسان عبر الثقافات، سافر باحثون إلى إقليم شينجيانج الذي اشتهر بالاعتقالات الجماعية من جانب السلطات الصينية لأكثر من مليون شخص من أقلية الأويغور وأعضاء أقليات أخرى أغلبها من المسلمين. وقد نشر مركز حقوق الإنسان عبر الثقافات نتائج التحقيقات التي أجراها في نشرة إخبارية تمولها جامعة العلوم السياسية والقانون في مدينة تشونجتشينج.

كان من الغريب بعض الشيء، وإن لم يكن مفاجئا، أن يـنبـئـنا أحد الباحثين الهولنديين، بيتر بيفيريلي، بأنه لم ير شيئا مثيرا للريبة في شينجيانج. قال إن المنطقة "جميلة للغاية" و"أهلها محببون، وطبيعتها خلّابة، وأطعمتها رائعة. ولا يوجد هناك عمل جبري، أو إبادة جماعية، أو أي من المظاهر الأخرى التي ادعتها أكاذيب وسائل الإعلام الغربية".

كان لزاما على الجامعة الحرة أن تعترف بأن شيئا ما هناك غير طبيعي. وهي تقول الآن إنها لن تقبل أي تمويل صيني للمركز بعد الآن وإنها ستعيد الأموال التي تلقتها العام الماضي. حُـجِـب موقع مركز حقوق الإنسان عبر الثقافات عن الإنترنت، تاركا خلفه بيانا مقتضبا: "حقوق الإنسان هي بلا منازع المنطقة حيث تشكل الشمولية والتنوع أهمية بالغة".

هذه إحدى الطرق للتعبير عن الأمر. لم يكن النازيون أيضا حريصين للغاية على الشمولية أو التنوع. لكنها طريقة غير عادية لوصف الاضطهاد المنهجي الذي تمارسه الحكومة الصينية ضد أقلية عِـرقية ودينية.

هذا لا يعني أن الناس من أمثال بيفيريلي، الذين ينكرون حدوث مثل هذه الانتهاكات، فاسدون بالضرورة. ربما يتصورون أن كل ما تدّعيه الحكومة الصينية صحيح. لماذا إذن ينبغي لهم أن يرفضوا تلقي الأموال الصينية لتأكيد ما يعتقدون بالفعل بشأن حقوق الإنسان في شينجيانج؟ ربما ينطبق ذات الأمر على بعض المؤيدين الغربيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتن والذين يتلقون الأموال الروسية ويعربون بالتالي عن اشمئزازهم من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

الواقع أن تكاليف البحث قد تكون باهظة. والجامعات تفتقر إلى التمويل غالبا. ومن الواضح أن العديد من البلدان، بما في ذلك الصين، تتقبل بكل سرور مساعدة الباحثين على تصويرها في ضوء محبب. السؤال هو ما إذا كان من الجائز أن تقبل الجامعات، أو المنافذ الإعلامية، أي أموال على الإطلاق من حكومات أو مؤسسات أخرى لديها مصلحة سياسية في العائدات المترتبة على سخائها.

على سبيل المثال، في عام 1967، وقعت المجلة الأدبية البريطانية Encounter في متاعب عندما أدى الكشف عن رعاية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المباشرة لها إلى استقالة رئيس تحريرها ستيفن سبندر. وفي ثمانينيات القرن العشرين، عندما كانت قوة اليابان الاقتصادية المتنامية سببا في إفزاع كثيرين في الغرب، تعرضت الجامعات الأميركية التي قبلت أموال الشركات اليابانية لانتقادات شديدة، حتى على الرغم من ادعائها بأن تلك الأموال غير مشروطة. في ذات الوقت، كان بعض الذين انتقدوا قوة الشركات اليابانية ينعمون برعاية مؤسسات أوروبية أو أميركية.

إن الإعانات الرسمية أو غير الرسمية ليست سيئة بالضرورة. ولكن عندما تنشأ مشكلة ما، فإنها تكون راجعة عادة لواحد من سببين: تجميل الـسُـمعة أو الترويج للنفوذ السياسي.

في منتصف تسعينيات القرن العشرين، تسببت "فضيحة فليك" في تكدير صفو جامعة أكسفورد. عَـرَضَ خيرت رودلف فليك، الحفيد المحترم لأحد رجال الصناعة الألمان البارزين، رعاية كرسي فليك في الفِـكر الأوروبي. وبعد قدر كبير من الضيق والانفعالات، رفضت الجامعة قبول المال، لأن شركة فليك كانت تتربح من عمل الرقيق في معسكرات الاعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد أدين فريدريش، جد فليك، بارتكاب جرائم حرب.

قد يتساءل المرء ما إذا كان إنشاء كرسي روبرت مردوخ للغة والاتصال في جامعة أكسفورد ممارسة أفضل. صحيح أن مردوخ ليس مجرم حرب، لكنه يظل لاعبا مثيرا للجدال الشديد في مجال وسائل الإعلام وفي عالم السياسة. ثم هناك قضية الياباني ريويتشي ساساكاوا، الذي توزع مؤسسة ساساكاوا للسلام التي أنشأها مبالغ ضخمة من المال على العديد من المؤسسات، بما في ذلك جامعة ييل. كان ساساكاوا رجل عصابات ومؤيدا للفاشية (ومشتبه به كمجرم حرب)، لكنه لم يعد لاعبا سياسيا لأنه توفي في عام 1995.

مع ذلك، يُـعَـد قبول أموال نقدية من شخص يسعى إلى تلميع سمعته الملوثة، وإن كان تصرفا غير أخلاقي، أقل خطورة على نزاهة الجامعات الفكرية أو وسائل الأعلام من الدعاية السياسية. وهنا تصبح الأمور أشد تعقيدا.

الواقع أن بعض الحكومات أكثر احتراما من غيرها. فلا تزال الديمقراطية الفرنسية، أو الألمانية، أو حتى الديمقراطية الأميركية، أجدر بالتفضيل من الأنظمة الاستبدادية التي يقودها زعماء من أمثال بوتن أو الرئيس الصيني شي جين بينج. من الواضح أن الولايات المتحدة تستخدم "القوة الناعمة" لتعزيز مصالحها الخاصة أيضا. لكن أحد الاختلافات هنا يتمثل في أن الدعاية لا تزال تُـعَـد كلمة قذرة في الديمقراطيات الليبرالية، على عكس الحال في الأنظمة الدكتاتورية. من الأسهل قليلا الحفاظ على درجة من الاستقلالية في سياق القوة الأميركية الناعمة (كما صَـحّ في حالة مجلة Encounter، التي كانت مجلة ممتازة).

لكن الحفاظ حتى على بعض الاستقلالية ليس أمرا بسيطا دائما. كانت الجامعات الأميركية تتلقى التمويل ليس فقط من شركات يابانية، بل وأيضا من الحكومة اليابانية، وخاصة لتمويل الدراسات اليابانية. قال عن هذا ريتشارد جيه. صامويلز، العالِـم السياسي البارز من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "بمجرد حصولك على منحة، ينتهي دور المانح مع تسليم الهدية".

لا يوجد من الأسباب ما يدعو إلى الشك في كلمة صامويلز. ربما تكون الحكومة اليابانية أكثر حكمة وتمرسا من أن تمارس ضغطا مباشرا على محتوى المنح الدراسية والبرامج التي ترعاها، وإن كان بعض الأساتذة أخبروني في مناسبات خاصة أن هناك ما قد يدعو إلى القلق في إزعاج المتبرعين بلا داع من خلال دعم أبحاث للدكتوراه تتناول موضوعات ربما تبدو استفزازية.

بيد أن الصين تتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة تماما. إن أي انتقاد لتصرفات شي جين بينج، وخاصة في ما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان في شينجيانج أو التبت، سرعان ما يستوجب العقوبة. فقد فرضت الصين عقوبات اقتصادية على أستراليا بعد أن دعت الحكومة الأسترالية إلى إجراء تحقيق مستقل في منشأ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). على نحو مماثل، مُـنِـع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، من دخول هونج كونج لأن منظمته انتقدت سجل الصين في مجال حقوق الإنسان. باختصار، ما يتصوره بيفيريلي، أو أي شخص آخر، حقا لا يشكل أي أهمية. إن إعانات الدعم من الصين لا تأتي بدون مقابل.

قد يصدق هذا في ما يتصل بأنواع عديدة من الدعم المالي. ما يهم حقا هو ما إذا كان الدعم مشروطا. إن الجامعات تحتاج إلى تمويل نقدي. والمنظمات الإعلامية لها مقتضيات تجارية. والحكومات لها أولويات سياسية. والمانحون من القطاع الخاص، سواء كانوا مجرمين سابقين أو غير ذلك، لديهم مصالح شخصية.

لكن الاستقلال الأكاديمي أمر لا يمكن ضمانه إذا جاءت التبرعات مصحوبة بتوقعات تتعلق بالتوافق الفكري والامتثال السياسي. وقد أدركت الجامعة الحرة في أمستردام هذه الحقيقة الآن. وأن تدرك الحقيقة متأخرا أفضل من ألا تدركها أبدا.

اضف تعليق