القوى السياسية اليوم، التي آلت اليها أمور البلاد في لحظة تاريخية معروفة، تعيش بعد نحو عقدين من الزمن وهم الوصاية الزائفة على الشعب، وصاية ثقافية وسياسية وربما هناك وصايات أخرى، وتشعر بأن التاريخ توقف عندها، حتى صارت ترفض اي تطوير للعملية السياسية يخرجها من لحظة الانفعال والتوتر...

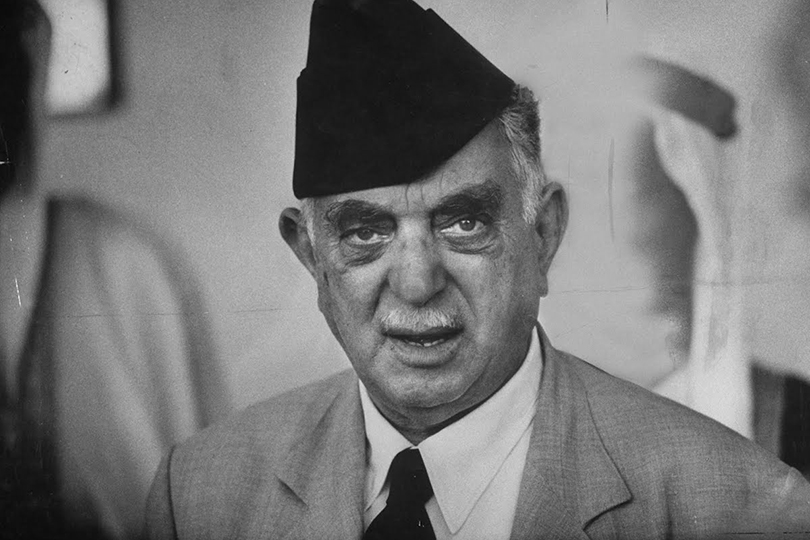

يكمن مأزق بعض الساسة، في أنهم يقعون ضحية شعورهم بالوصاية على شعوبهم، ومرد هذا الشعور، أنهم كانوا متصدين او دفعهم الظرف للواجهة في مرحلة معينة، تمثل انعطافة في حياة الشعب، سواء كانت لصالحه او ضده .. نوري السعيد، العسكري ورجل الدولة فيما بعد الذي ترك بصمة واضحة في تاريخ العراق المعاصر، وقع ضحية هذا الشعور. وللأمانة كان الرجل بما يحمل من كاريزما وثقافة، مؤهلا لأن يكون رمزا وطنيا كبيرا وبإجماع شعبي، لو قرأ المتغيرات التي حصلت لاحقا وعمل على تكييف الواقع السياسي العراقي لاستيعابها.

فالمزاج العام بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد هو نفسه ما قبلها، وان قوى كبرى ظهرت على المسرح الدولي، ممثلة باميركا والاتحاد السوفيتي، قامتا على انقاض بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين، وبعقيدتين متناشزتين، لكنهما متفقتان على انهاء حقبة الاستعمار المباشر، او لورثته بشكل أكثر مقبولية! تماشيا مع متطلبات واقع دولي جديد يقوم على مبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

نوري السعيد الذي أسهم بشكل كبير في بناء العراق الحديث، ظل وفيّا لبريطانيا المنكفئة ومغرما بثقافتها الاستعمارية المتهرئة، فعلى الرغم من مرور نحو أربعين سنة من وجوده الفاعل في المشهد السياسي، ظلت الدولة تدار بقوانين بالية، مستعينة برافعاتها العتيقة.. الاقطاعيون الزراعيون وعدد من البرجوازيين، ممن اقاموا نظاما اوليغاريشيا مغلقا، يتداول السلطة فيه، الضباط الشريفيون والمتعاونون معهم.

فلا حقوق للفلاح الذي يعمل كالعبد عند سيده الاقطاعي، ولا للعامل المسحوق الذي يعمل (من طلعتها لغيبتها) أي من شروق الشمس حتى مغيبها وبأجر لايكاد يقيم أوده!، وكانت هذه المعطيات كافية لتفرز ثقافة سياسية نهلت من واقع عالمي جديد.. يسار ماركسي، ويسار قومي، واشتراكية ديمقراطية، وليبرالية وطنية، تتنافذ مع عالم مختلف عن عالم العشرينيات والثلاثينيات التي تكلس عنده النظام الملكي، فبات العراق أرضا خصبة لنمو تلك الأفكار، بينما نوري السعيد ومن معه، ظلوا يعتقدون أنه في حال انفتاحهم على تلك الرؤى الجديدة ودمجها في المشهد السياسي ستتجاوزهم، وكان آخر رد فعل له على فوز عدد من اليساريين في الانتخابات النيابية، على علاتها الكثيرة، هو إلغاء نتائجها!

سياسة الإنكار والتنمر هذه، ضخّمت غضب النخبة من حوله مثلما تمددت الكراهية له بين أوساط الشعب، وبذلك فقد بريقه كرجل دولة كانت له لمسات وطنية يصعب تجاهلها ... الحياة في حراك مستمر ولن تهدأ.

لكن السعيد ظل مأخوذا بنشوة السلطة والشعور بالوصاية .. ينقل عنه وصفه العراق وصفا مقرفا، وانه الغطاء الذي يغطي ذلك القرف! هذا الكلام، إن صحت نسبته اليه، يمثل ذروة الإحساس بالوصاية والاستخفاف بوعي الآخرين .. لو أن الباشا السعيد أدمج القوى الوطنية التي ولدت من رحم المتغيرات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في القرار السياسي، ولو تدريجيا، وجعل رأيها مسموعا في القوانين التي تخلّف العراق بها كثيرا عن العالم، لربح شخصيا ومعه العراق مرتين، اذ سيمتّن النظام ويمنحه شرعية أكبر وسيقطع الطريق على العنف الثوري الذي تفجر لاحقا كنتيجة حتمية، لكن هذا لم يحصل، فكان ماكان!

القوى السياسية اليوم، التي آلت اليها أمور البلاد في لحظة تاريخية معروفة، تعيش بعد نحو عقدين من الزمن وهم الوصاية الزائفة على الشعب، وصاية ثقافية وسياسية وربما هناك وصايات أخرى. وتشعر بأن التاريخ توقف عندها، حتى صارت ترفض اي تطوير للعملية السياسية يخرجها من لحظة الانفعال والتوتر التي ولدت منها، ليجعلها منتجة وفاعلة، ولو بخسارة هؤلاء (الأوصياء) بعض امتيازاتهم، لأن هذا استحقاق التاريخ وحركته المستمرة. ففضلا عن نهمهم المخيف للمال والثروة الذي تسبب بإغراقهم في الفساد، لا يقبل النافذون منهم في النقاش بشأن الدستور، ولا القوانين الانتقالية التي يريدون تأبيدها، لأن تغييرها يتسبب بتراجع نفوذهم هنا او هناك، وعليه يجب أن يبقى الشعب متوقفا معهم، وكذلك مجرى الحياة التي توهموا أنهم امتلكوها بناسها.

ترى هل ينتبهون لأنفسهم قبل فوات الاوان؟!.

اضف تعليق