|

يمكن دراسة المعنى الادبي على انه لغة (منظومة إشارات وعمليات إتصال

وفق آلية الدال/ المدلول العاملة في الذهنية (المؤلف/القارئ) بشكل جدلي

مستمر) بمعنى ان اللغة ليست كاملة في عقل واحد بل يستكمل وجودها في

مجموع الجمهور (كما يذهب دي سوسير) واذا كان (آيسر) يذهب الى أنه لا

توجد حقائق كي يحدد لنفسه حقائقاً .

فإن دمج الوعي في مجرى النص على أساس التفاعل بين (فعل) و(بينه) في

أطار (القصد), اعني به التخيل أو التصور في شكل بديهة ذهنية, سيحول

القارئ الى فاعل لذلك النص وفق جدلية الفاعل وموضوع يؤلف كلاها الآخر

التي تضعنا في جوهر موضوعة (الإستدلال/الإتصال) حيث يستوجب الأول نظرية

للشفرات والثاني نظرية لإنتاج الإشارات من هنا ينحصر المعنى بالبنى

اللغوية العامة المشتركة ولا يمكن للمعنى أن (يعني) الا بفضل

آخر(القارئ).

ويؤكد جورج بوليه على أن (النتاج الأدبي مهما كانت صلته وثيقة

بوجود المؤلف فإن له حياة خاصة به يعيشها كل فرد بقراءته ذلك النص) إن

قيمة (الدال/المدلول) لا يحددها ما يقابلها بل تعتمد على الفرق بين ذلك

الدال والمدلول وبين المدلولات الأخرى جميعاً ودوالها فقمة اللون

الأحمر مثلاً لا وجود لها إلا بقصد إمكانية تمييز هذا اللون عن

الأصفر...ألخ.

ويتفق (جاك دريدا) مع الرأي القائل بالمعنى بوصفه حضور أو فعل

والمعنى بوصفه التدوين بنيوي مع أن النقد التفكيكي يمثل ويعبر دائماً

عن مفارقة المعنى بوضعه في عملية إدراكية ثم إثارة السؤال عن العملية

الإدراكية هذه إن النص لم يعد موضوعاً في ذاته بل انه (حدث) أو شيء

يحدث في عقلية القارئ, وبمساهمة القارئ نفسه بشيء من (تأجيل الذات) لذا

فأن المعنى سيتعدد بوصفه وسيلة لتجاوز المبادئ العامة التي تمتص المعنى

وتفرغه من محتواه حيث ان كل طبقة جديدة من المعنى تشير الى استغلال

ومحو المعنى السابق طبقاً للقصد الحاضر، فالمعلقة التي وضعها (طرفة أو

زهير أو إمرؤ القيس) مثلاً لم تعد لها ذات الدلالات أو المقاصد

والتصورات (الصور الشعرية) في ذهن القارئ في وقتنا الحاضر مما يدفع هذا

القارئ الى (هدم التاريخ) والإنطلاق من أدواته (الفهمية) وهي ما توفرها

له ثقافته اللغوية والجمالية, من أجل تكوين (نتاج) معنى خاصاً به قد لا

يشاركه فيه غيره من القراء (تعدد المدلولات) أي أن هناك (معانياً) قد

تشكلت في عقلية هذا القارئ لا تكاد تلتقي مع المعنى الذي أراده (منتج)

ذلك (العمل-المعلقة) فالمعنى لم يعد وفق الحديثة للمنتج الأدبي, ملكاً

للمؤلف أي منتج ذلك الأثر الأدبي بل أن القارئ يستقي من النص المعاني

ما يستقيه دون استرجاع الأسباب التاريخية أو (الانطباعات) الشخصية لذلك

المؤلف وهنا يتولد مفهوم (تعدد طبقات المعنى) حيث أن كل طبقة جديده

(تزيح) المعنى السابق لها فالهوية غدت (ثنائية) للنص فهناك معنى المؤلف

ومعنى القارئ وهي تقوم بوظيفة المفارقة المحفزة وتؤلف اساس الأساليب

التأويلية (ظاهراتية القراءة) والمعنى أصبح مجسداً في (شفرة) بما أضعف

دور منتجه أي (الفاعل/ المؤلف) بل يكاد يحيده أي أن هناك عملية جدلية

يقوم بها وعي الانسان تقوم على مبدأ الانتقال من قصد الحاضر المعاش

الذي تتحد فيه الذات والموضوع الى قصد التأمل بالموضوع حيث يزاح الحاضر

ويخضع لسيطرة الأفكار والخيال أو الإسقاط في مفهوم (علم النفس).

من كل ما تقدم نخلص الى ان هناك صراعاً بين ما أعنيه انا وما تعنيه

الكلمة داخل النص وهذا الصراع له عدة أشكال في النظريات الأدبية

المختلفة من تفكيكيه الى ظاهراتية الى السنية والشيعية... الخ فهو يأخذ

تارة شكل التقاطع بين(الفاعل والموضوع) وتارة بين(المثال والنظام)

وثالثة بين (اللغة والكلام) وغيرها من أوجه التصارع بين الأنا المفكرة

الواعية وبين المنتج الأدبي وعلى المؤلف ان يستعين بحرية القارئ الواعي

كي يشترك معه في تنفيذ نتاجه لانه مهما حاول أن يعطي لمعانيه لزومية

خاصة فانه لن يستطيع أن يمنع القارئ ان يختار كل واحد منهم فهما خاصاً

به للنص من خلال قيامه بتأويله أو تشريحه حسب درجة وعيه وثقافته كما مر

ذكره آنفاً وهذا ما يعطي للمعنى تعريفاً (هيولياً) غير محدد الا بشكل

نسبي تبعاً لوعي القارئ وفهمه.

وهنا يقول (فيش) وهو أحد كبار نقاد الأدب الحديث (لا يمكن للمعاني

أن تكون موضوعية لانها دائما حصيلة وجهة نظر ومعينة ولا يمكن ان تكون

ذاتية لأن وجهة النظر هذه أنما هي اجتماعية أو تقليدية دائماً) إذن

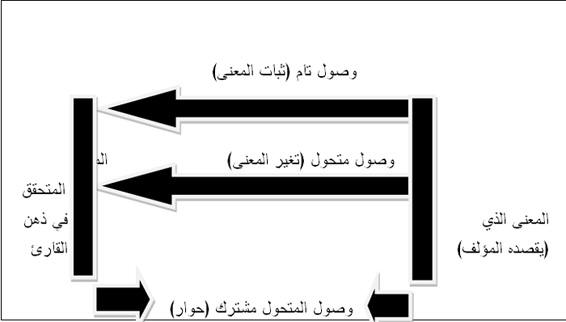

فالمعاني ذاتية في آن واحد وقيمة المعنى هو بمدى ثباته وتحوله أثناء

فعل القراءة وحسب المخطط السهمي في أدناه:

|